三菱電機とソニーの事例に学ぶ 品質不正防止につながる組織風土改革:品質不正を防ぐ組織風土改革(6)(2/3 ページ)

ソニーグループの組織風土改革

ソニーグループは、全世界で11万人以上の従業員を擁し、製造業にとどまらず多岐にわたる事業を展開するグローバル企業です。これほど大規模かつ多角的な事業を手掛けるコングロマリット企業では、存在意義や判断基準、望ましい行動に対する認識にバラつきが生じるのは当然のことといえます。

だからこそ、同社では多様な従業員が共通認識を持ち、同じ方向を目指せるよう、パーパスの浸透に力を入れています。この方針は、ソニーグループほどの規模でなくとも、事業の拡大や多角化を進める企業にとって大いに参考になるでしょう。

同社は2018年4月にCEO(最高経営責任者)に就任した吉田憲一郎氏(現在は、取締役 代表執行役 会長)のリーダーシップの下、「Sony’s Purpose&Values(存在意義と価値観)」を策定しました。以下は、同社がこのPurpose&Valuesの浸透に向けて実施している取り組みの一部です。

- Purpose策定プロセスへの従業員の参画

- キービジュアルのポスターの配布

- イメージを伝えるビデオの配信

- CEOの署名入りレターの配信

- 各事業拠点におけるタウンホールミーティングの実施

- 各事業のマネジメント層による、自組織の事業戦略とPurposeのひも付け

- Purpose実践に関する従業員インタビュー「My Purpose」をイントラネットに掲載

同社は年に1回、パーパスの浸透度調査を実施しており、その結果からも浸透が着実に進んでいることが分かっています。現在では、「Purpose&Values」が全従業員の行動のよりどころとなっています。

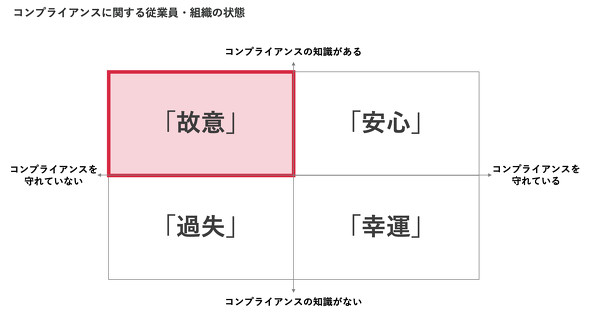

連載第3回でもお伝えしたように、経営陣や従業員が存在意義や価値観といったアイデンティティーを持たない組織では、不正が発生するリスクが高まります。同社では、経営陣と従業員が「Purpose&Values」にのっとって行動することにより、「故意」や「過失」によるリスクが低減し、「安心」や「幸運」といった望ましい状態が増えていると推察されます。つまり、パーパスの浸透によって、不正防止の効果も生まれると考えることができるのです。

不祥事防止に注力するあまり、「守り」の風土になってはいけない

企業が不祥事を防止するには、組織風土の改革が不可欠です。しかし、不祥事防止の意識が過度に強まると、組織風土が「守り」に傾き、「攻め」の機運が失われてしまうことがあります。実際、過去に不祥事を経験した企業からは、「再発防止に向けて組織風土改革を推進したものの、挑戦やイノベーションが生まれにくい組織になってしまった」という声も聞かれます。

前回お伝えした通り、理念を浸透させるには、判断基準や望ましい行動について「(1)すり合わせ→(2)実践→(3)承認」のサイクルを回し続けることが重要です。組織風土が「守り」に傾くのを防ぐには、むしろ「攻め」の風土を醸成できるよう、このサイクルを意識的に回す必要があります。

現場レベルで判断基準や望ましい行動についてすり合わせ、良い挑戦が生まれた際には積極的に承認し、その実践をより多くの従業員へと広げていく――。こうしたサイクルを確立できれば、不祥事防止と挑戦の両立を図れる組織づくりが可能になるはずです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク