ニデック聖域なき構造改革へ、過去最高並ぶ決算も不採算/非中核事業見直し:製造マネジメントニュース(2/2 ページ)

新たな事業5本柱を策定、米国での生産も拡大

グループ傘下の356の法人のうち、61%が従業員数100人未満となっており、これらの統廃合を行っていく。既に2025年4月1日付でニデックモビリティとニデックエレシスの合併を発表している。

岸田氏は「これまでニデックは、M&A含めてグループに入っていただいた74社の皆さんの歴史を尊重し、リスペクトしながら約50年かけて2兆6000億円という事業体に成長してきた。それをいま一度、拠点間で統合すべきところはないか、間接部門含めて一層の構造改革の必要性はないのか議論してきた。それらを大胆に実行していくことで500億円の改革を行う」と話す。一方、「これらはグループに入って、5〜10年経過しているところの統廃合に取り組んでいくという意味だ。今後グループに入ってくるケースでは、間近でシナジーを生み出せる拠点もあると思う。1つ1つ丁寧に見た上で行っていくが、生産拠点の統合ありきのM&Aは考えていない」とも付け加える。

また、売り上げの1%をめどに、自動化や先行開発に投資していく。米国での生産も拡大する。

「米国での生産高は、これまで毎年下降傾向をたどっていたのが事実だ。われわれは完成品を作っているわけではなく、顧客の要望に沿って、コストダウンのプランを作り、米国の周辺国で生産してきた。しかし今回、関税が起因というよりも、米国内の需要が爆発するカテゴリーが幾つか出てきた。最たるものはデータセンターだ。高いシェアを持っているオルターネーターのシステムは他地域からの供給も含めて対応していくが、まずは米国内での生産を増やしてほしいという要望に応えていく」(岸田氏)

米国の関税政策の影響は、一時は300億円とも見込んだが、現時点においては限定的だった模様だ。「USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)がまだ生きているということが大きかった。コンピュータ用の部品も関税の対象から外れていた」(岸田氏)。

ただ、生産機能の移管は容易なことではない。米国では製造業の人手不足も深刻だ。そこで、生産技術の重要性を挙げる。

「重要度の高い製品においては、すぐにモノづくりの移管ができるような類いのものは1つもない。そこで、われわれがもう一段高めていくべきなのはグローバルな生産技術だ。5つのカテゴリーの中で、自由に生産地を変えられる、関税を回避できるフレキシビリティ、サプライチェーンのパラダイムを得るために、生産技術は大きなポイントだ」(岸田氏)

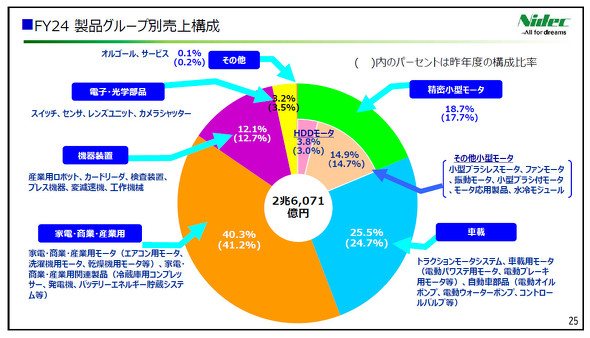

また、新たに商業/家電向けのモーターやファンなどの「より良い生活の追求 Better Life」、BESS(Battery Energy Storage System、バッテリーエネルギー貯蔵システム)を中心とした「サステナブル・インフラとエネルギーの追求」、サーバやデータセンダー向け電源事業で構成される「AI社会を支える」、工作機械、減速機などによる「産業の生産効率化」、車載部品などの「モビリティイノベーション」の5つの事業領域を定めた。それぞれの領域には責任者およびサブリーダーなどを任命し、最先端のAI関連市場からインフラ、生活家電、エネルギーまで幅広い事業領域で成長を図る。

「これらの成長機会は無限大だ。『サステナブル・インフラとエネルギーの追求』『AI社会を支える』の2つが成長度合いとしては大きくなる。『より良い生活の追求 Better Life』『モビリティイノベーション』は現在も一定の事業が担保されているものであり、健全な成長を遂げていく。これまでそうであったように、ニデックはこれからも製造事業のど真ん中で勝負し続けていく」(岸田氏)

関連記事

EV向け駆動用モーターの収益は2024年度に改善、構造改革費用も計上

EV向け駆動用モーターの収益は2024年度に改善、構造改革費用も計上

ニデックは2024年3月期第3四半期の連結決算を発表した。 ニデックは車載事業のV字回復へ、eAxleの収益改善が正念場を迎える

ニデックは車載事業のV字回復へ、eAxleの収益改善が正念場を迎える

ニデックは2022年度(2023年3月期通期)の決算を発表した。 日本電産はE-Axleを2023年度に黒字化、ステランティスとの合弁事業も貢献

日本電産はE-Axleを2023年度に黒字化、ステランティスとの合弁事業も貢献

日本電産は2022年4月21日、2021年度(2022年3月期)の連結決算を発表した。売上高は前期比18.5%増の1兆9182億円、営業利益が同7.2%増の1715億円、当期利益が同12.2%増の1369億円で、いずれも過去最高を更新した。 ニデック工作機械会社トップたちは牧野フライスTOBで何を語ったか

ニデック工作機械会社トップたちは牧野フライスTOBで何を語ったか

牧野フライス製作所へのTOBを開始したニデックが、傘下の工作機械メーカーのトップとともに記者会見に臨み、牧野フライス製作所へのメッセージなどを語った。 ニデックTOBに「反対」表明、牧野フライスのトップは何を語った

ニデックTOBに「反対」表明、牧野フライスのトップは何を語った

牧野フライス製作所は、同社に対してニデックが開始したTOB(株式公開買い付け)について、取締役会で反対の意見表明を決議した。 牧野フライス製作所へのTOB、ニデック首脳陣は何を語ったか

牧野フライス製作所へのTOB、ニデック首脳陣は何を語ったか

ニデックは記者会見を開き、牧野フライス製作所へのTOB(株式公開買い付け)に関して説明した。本稿では、手法ではなくシナジーについて焦点を当てて紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

コーナーリンク