MIの船出を後押しするデクセリアルズの伴走手法とは?:マテリアルズインフォマティクス最前線(5)(2/4 ページ)

MIの取り組みとは?

MONOist 具体的なMIの取り組みについても教えてください。

高田氏 4人のメンバーから成るMI推進チームを2023年4月に立ち上げたこともあり、当時から現在に至るまで主な取り組みはMIを社内に浸透させることだ。ちなみに、MI推進チームの全メンバーがオプティカルソリューション事業部内での製品開発経験者で、MI経験者とプログラミング実務経験者はゼロだった。

MI推進チームを発足した2023年度は、調査、PoC(概念実証)、報告の3つのフェーズをそれぞれ4カ月かけて進めていった。

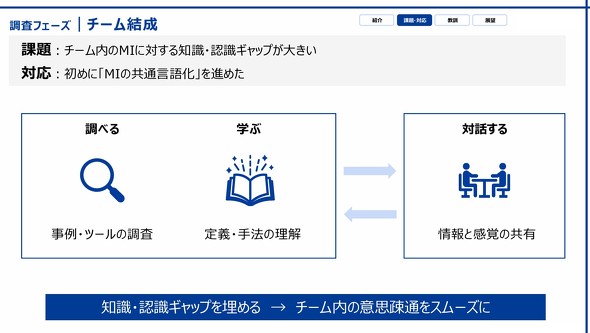

高田氏 2023年4〜8月にかけては調査フェーズだった。調査フェーズでは、MI推進チームにおける「MIの共通言語化」や「プログラミング不要のMIツール探し」「共通目標の設定」を順に行った。

「MIの共通言語化」では、MI推進チームでMIに関する書籍やWeb上の記事などを調べたり、共有したりして同チームのメンバーがMIに共通認識を持てるようにした。チームリーダーである私も含めてMI経験者がいなかったので、チーム内でもMIや機械学習に関する理解度にギャップがあった。調査フェーズはこういったギャップを埋める期間ともなった。

高田氏 「プログラミング不要のMIツール探し」では、MIの実行環境を素早く構築するため、統計や機械学習の知識がなくても扱えるツールが必要だと考えた。MI推進チームのメンバーもMIの実践経験がなかったためこういった使いやすいツールを求めた。

実行環境として「ツール」を利用し続けた場合の懸念として、最新の機械学習アルゴリズムを利用できず不満が出てくることも想定している。プログラミングの勉強は将来的に必要になる可能性は高いが、学習コストが高く人材育成に時間がかかることを考慮すると、MI推進のフェーズ1においては、素早くMIの実行環境を準備でき、要件に合わなくても軌道修正がしやすい「ツール」を選定するのが妥当と判断した。今後はフェーズ2、フェーズ3とステップアップする際に、改めてプログラミングが必要かを見極めていく予定だ。

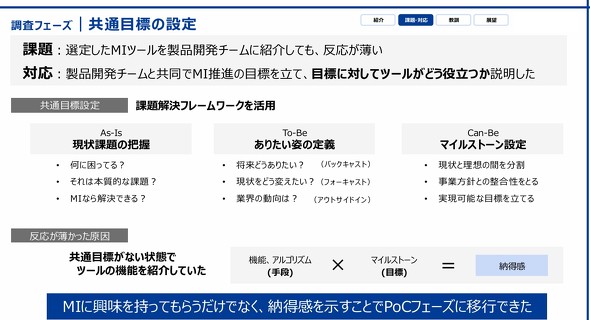

「共通目標の設定」では、製品開発チームと共同でMI推進の目標を立て、その目標に対してツールがどう役立つかを説明した。

共通目標の設定に当たっては、課題解決のフレームワークである「現状課題の把握(As-Is)」「ありたい姿の定義(To-Be)」「マイルストーン設定(Can-Be)」を用いた。これにより、オプティカルソリューション事業部の製品開発チームが何に困っており、どのように変えていきたいのかについて考えた他、ありたい姿に向けて変化する過程を分割して、途中でどういう状態を達成すればいいのかを理解できるマイルストーンを共通目標として設定した。

共通目標がない中でMIツールを紹介しても製品開発チームの反応は薄かったが、共通目標に対してツールの機能やアルゴリズムがどう役立つかを説明できるようになったことで納得感を持ってもらえた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 商業スケールでPMMAケミカルリサイクル技術のライセンス提供開始

コーナーリンク

![2023年度のロードマップ「クリックで拡大] 出所:デクセリアルズ](https://image.itmedia.co.jp/mn/articles/2504/16/kn20250416decelials30.jpg)