MIの船出を後押しするデクセリアルズの伴走手法とは?:マテリアルズインフォマティクス最前線(5)(1/4 ページ)

本連載ではマテリアルズインフォマティクスに関する最新の取り組みを取り上げる。第5回は、光学材料部品事業や電子材料部品事業を展開するデクセリアルズの取り組みを紹介する。

国内のメーカーでは、製品のニーズの多様化や開発期間短縮の影響で、扱う素材の高品質化と開発期間の短縮が求められている他、海外拠点でも国内製品と同様の品質を実現することが必要となっている。しかし、研究者や技術者のノウハウに依存したこれまでの手法では対応が難しい状況だ。

解決策の1つとして、材料開発の速度と精度を向上させるために、マテリアルズインフォマティクス(MI)やプロセスインフォマティクス(PI)を活用する企業が増えつつある。そこで本連載では、国内製造業におけるMIやPIの最新の取り組みを紹介する。

第5回で取り上げるのは、光学材料部品事業や電子材料部品事業を展開するデクセリアルズだ。同社 オプティカルソリューション事業部 商品開発部 OS開発課 1係 統括係長の高田善郎氏に、MIの導入経緯、取り組み、今後の展開などについて聞いた。

過去の失敗経験をノウハウとして若い世代に伝えたい

MONOist デクセリアルズはどういった企業なのでしょうか。

高田善郎氏(以下、高田氏) 当社は、電子部品や接合材料、光学材料などを製造/販売するメーカーだ。国内事業所として本社/栃木事業所(栃木県下野市)や鹿沼事業所(栃木県鹿沼市)、多賀城事業所(宮城県多賀城市)を有している他、国内をはじめ米国や中国、台湾、シンガポール、欧州、韓国に連結子会社も持つ。

主要製品として、異方性導電膜(ACF)、精密接合用樹脂、表面実装型ヒューズ、反射防止フィルム、光学弾性樹脂(SVR)などを展開している。

高田氏 当社では、研究開発を行う事業部として、電子機器向けの接着材料を研究開発するコネクティングマテリアル事業部や光学材料を研究開発するオプティカルソリューション事業部、自動車向けの製品を研究開発するオートモーティブソリューション事業部、全社の研究開発をサポートするコーポレート R&D本部を備えている。

MONOist 高田さんの経歴についても教えてください。

高田氏 私は高分子化学を専攻していた千葉工業大学大学院 修士課程を2010年に修了し、同年に化成品メーカーに入社してゴム製品の開発を担当した。2015年にデクセリアルズに入社し、オプティカルソリューション事業部に所属して、光学材料の開発を担った。2019年にAI(人工知能)ブームが起き「材料開発でもデジタルを活用しなきゃいけない」と考え、MIやデジタルトランスフォーメーション(DX)に関するリスキリングをスタートした。2021年にデクセリアルズの開発業務DXの推進担当者に志願した。2023年に開発業務のDX/MIを後押しするMI推進チームをオプティカルソリューション事業部内で立ち上げた。

IT関連の資格については、2019年にITパスポートを取得し、2021年に基本情報技術者試験とデータサイエンティスト検定に合格した。

MONOist 2019年にMI/DXに関して本格的なリスキリングをスタートし、MI推進チームの立ち上げにつなげていったんですね。MIの導入経緯について詳しく教えてください。

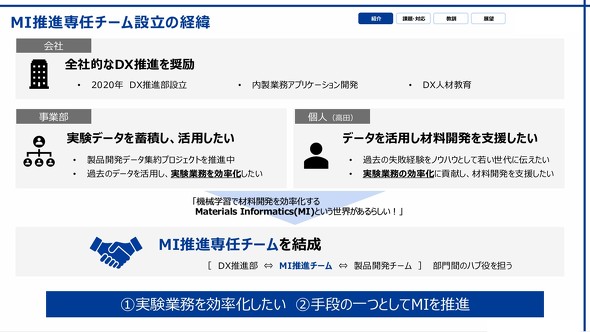

高田氏 当社では全社でDXを推進するために2020年にDX推進部を設立し、DX人材を育てる教育や業務アプリケーションの内製化などを展開している。

私が所属しているオプティカルソリューション事業部では当時、製品開発データ集約プロジェクトを推進中で、「過去のデータを活用し実験業務を効率化したい」という社内のニーズがあった。私自身は「過去の失敗経験をノウハウとして若い世代に伝えたい」「実験業務の効率化に貢献し、材料開発を支援したい」という思いがあった。

そんな中で、私は機械学習で材料開発を効率化するMIの存在を知り、その後、2021年にデクセリアルズの開発業務DXの推進担当者に志願した。「MIで実験業務を効率化したい」という私の考えがオプティカルソリューション事業部に受け入れられ、2023年4月に開発業務のDX/MIを推進するMI推進チームを同事業部内で立ち上げた。

MI推進チームは、DX推進部と製品開発チームのハブ役を担っており、実験業務を効率化するための手段の一つとして、MIの導入検討をスタートした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

コーナーリンク