SpaceXやAppleに見る、日本のモノづくり力を過去の栄光とした先進の材料設計とは:マテリアルズインフォマティクス(1/4 ページ)

エンソートのマイケル・ハイバー氏が「研究開発におけるAI活用事例:マテリアルズインフォマティクスによる材料探索と製品開発」と題した講演を行い、日本のモノづくり力を超える原動力となりつつあるAIを活用した先進的な材料設計について説明した。

MI(マテリアルズインフォマティクス)のコンサルティングサービスを提供するEnthought(エンソート)は2025年6月3日、東京都内で「日本企業の強みをグローバルの最先端技術で革新する」をテーマに研究開発者向けの講演イベント「R&D イノベーションサミット 2025」を開催した。

同イベントで「研究開発におけるAI活用事例:マテリアルズインフォマティクスによる材料探索と製品開発」と題した講演を行ったのが、同社 ディレクター プロフェッショナルサービス&カスタマーサクセス マテリアルズインフォマティクスのマイケル・ハイバー氏である。

ハイバー氏は、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で材料科学/工学の学士号を取得し、アクロン大学で高分子化学の博士号も獲得。研究者時代には、シミュレーションと実験を融合させるアプローチで、有機半導体材料とデバイス開発の迅速化に従事した。

現在は、エンソートのマテリアルズインフォマティクス・コンサルティングチームを統括するとともに、産業界の研究者と連携し、機械学習、AI(人工知能)、自動化されたデータ分析パイプライン、物理学ベースのシミュレーションツール、ラボオートメーション(実験自動化)システムを活用したMIソリューションを開発している。

本稿では、ハイバー氏が講演の中で取り上げたMIによるイノベーションの高速化や、1990〜2000年代に日本の製造業が成功した要因、その日本のモノづくり力を超える原動力となりつつあるAIを活用した先進的な材料設計について紹介する。

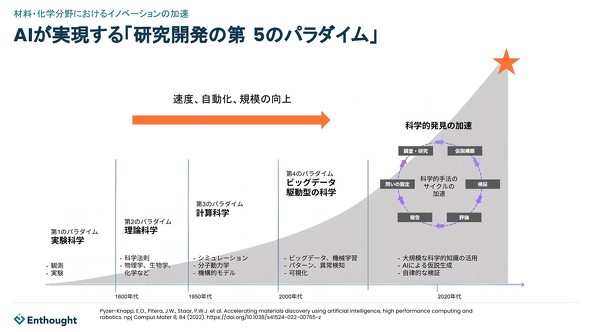

AIが実現する「研究開発の第5のパラダイム」

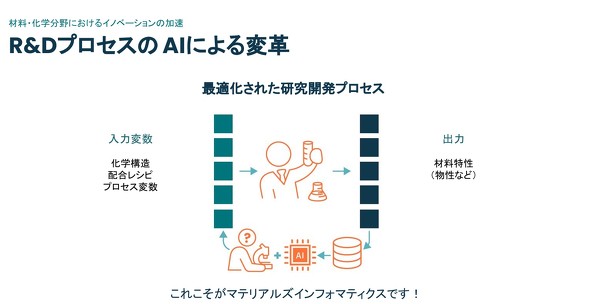

国内外では近年、素材/化学の研究開発で、人間が入力した化学構造や配合レシピ、プロセスの変数に基づき、AIが物性などの材料特性を出力するマテリアルズインフォマティクスの活用が増えつつある。

ハイバー氏は「素材/化学の研究開発では、新しいAI技術の登場により、AIが意思決定をますます担うようになっている。場合によっては完全自律的に研究開発が行える段階にまで達している。こうした進展によって、大量のデータと機械学習を組み合わせて研究開発を実施する第4世代のビッグデータ主導型パラダイムから第5のパラダイムに移行しつつある。第5のパラダイムにおける素材/化学の研究では、AIが大規模な科学知識を調査研究しそれをベースに仮説を生成して、自律的に検証、評価、報告、問いを設定するというサイクルを繰り返す。これにより、データの収集速度が速くなっている他、材料の構造、加工方法、特性、性能に関する複雑な関係性をAIが学習するスピードが劇的に加速している」と話す。

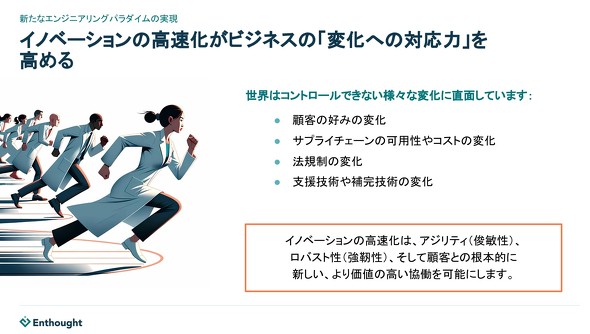

こういったマテリアルズインフォマティクスによるイノベーションの高速化が、顧客のニーズやコスト、法規制、支援技術、保管技術の変化などへの対応を実現するという。「第5のパラダイムシフトを理解するために、前回の大きなエンジニアリングパラダイムシフトを振り返る必要がある。それは日本企業をグローバルリーダーへ押し上げたコンカレントエンジニアリングへのシフトだ」(ハイバー氏)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- AGCが減収増益、化学品などが不調もモビリティー向け製品が国内で好調

コーナーリンク

エンソート ディレクター プロフェッショナルサービス&カスタマーサクセス マテリアルズインフォマティクスのマイケル・ハイバー氏

エンソート ディレクター プロフェッショナルサービス&カスタマーサクセス マテリアルズインフォマティクスのマイケル・ハイバー氏