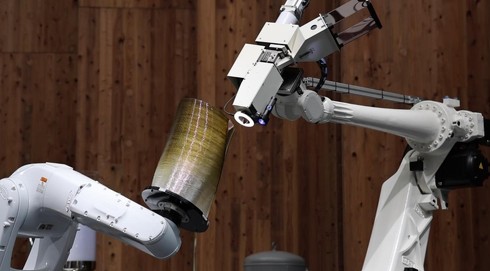

日本館で常設展示 2機のロボットアーム型3Dプリンタを活用した未来の工場の姿:サステナブル設計

慶應義塾大学KGRI 環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センターを中心とする共創チームは「大阪・関西万博」で、循環型モノづくりシステム「双鶴」を常設展示。2機のロボットアーム型3Dプリンタや藻類由来のバイオプラスチックを用い、未来の工場の姿を披露する。

慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI) 環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センターを中心とする共創チームは2025年4月4日、「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の日本政府館「ファクトリーエリア」において、3Dプリンタを活用した循環型モノづくりシステム「双鶴(そうかく)」を常設展示すると発表した。

10年に及ぶ研究活動が日本政府館のコンセプトと合致

双鶴は、2機のロボットアーム型3Dプリンタを活用したシステムで、ごみや騒音が少なく、省電力での製造を実現する。2本のアームが鶴のように助け合いながら有機的に動作し、日本館のテーマ「いのちと、いのちの、あいだに」との調和を象徴的に表現する。

会場内には、慶應義塾大学KGRI 環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センターでセンター長を務める田中浩也氏(慶應義塾大学 環境情報学部 教授)らが設計を手掛けた3Dプリントによる藻類由来のバイオプラスチック製スツールが設置され、実際に座ることができる。

田中氏を中心とする共創チームは、科学技術振興機構(以下、JST)によるCOI(センターオブイノベーション)プロジェクト「感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会創造拠点」(2013〜2021年)において培われた、国産技術をコアとする混合リサイクル式3Dプリンタ技術を確立。さらに、JSTの「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」における「リスペクトでつながる『共生アップサイクル社会』共創拠点」(2023年〜)では造形上の自由度を高めるべく、2機のロボットアームを用いたシステムへと発展させて、双鶴の実現につなげた。

こうした約10年に及ぶ研究活動が、日本政府館のコンセプトと合致したことから、公募枠で展示協賛企業/団体として選定された。会期中184日間にわたり、ファクトリーエリアでの双鶴の常設展示が行われる。

双鶴の実現/展示に向けて共創チームを新たに編成

今回、大阪・関西万博での双鶴の実現/展示に向けて、金沢大学 COI-NEXT(再生可能多糖類植物由来プラスチックによる資源循環社会共創拠点)、エス.ラボ、DigitalArchi、放電精密加工研究所の4者を加えた共創チームを新たに編成した。

金沢大学 COI-NEXTが国産バイオプラスチックの研究開発を、エス.ラボが国産3Dプリンタの基盤となる機械開発を、DigitalArchiがロボットアーム型3Dプリンタの動作制御技術を、放電精密加工研究所が混錬プラスチック製造技術を担当した。

会場ではこれらの要素技術を結集し、システムとして1つにまとめ、材料の混錬から、製造、検査、仕上げ、修理、リサイクルまでを総合的に表現する「未来の工場(スマートファクトリー)」をお披露目する。2025年8月には、スツール製造の実演も予定されている。

未来につながる藻類スツール

双鶴によって製造される藻類スツールは、植物由来の材料(藻類を混錬したバイオプラスチック材料)が使用され、高耐久、耐候性を備えたロングライフな製品だという。将来不要になった場合には、3つの部品に分解して粉砕し、再び3Dプリンタの材料として再利用できる。

同スツールの企画設計(基本設計)は慶應義塾大学KGRI 環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター センター長の田中氏が、実施設計(詳細設計)は同 特任講師の湯浅亮平氏が、材料設計と色彩調整は慶應義塾大学 SFC研究所 所員の高橋昭人氏が担当した。

会期中、日本政府館の来場者から意見を収集し、今後の研究活動や国際展開に反映していく。また、同スツールは屋外にも設置でき、照明の内蔵も可能な作りになっており、万博終了後も自治体の公共空間整備などに応用することを目指す。

今後も同研究チームは、循環型モノづくりを“循環型まちづくり”へと発展させるため、産官学連携による共創プロジェクトを推進していく。

(※)本記事は制作段階で生成系AIを利用していますが文責は編集部に帰属します(ITmedia AI倫理ポリシー)。

関連記事

日本における“循環型まちづくり”の姿を移動型施設や循環車などの展示で訴求

日本における“循環型まちづくり”の姿を移動型施設や循環車などの展示で訴求

リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点 アップサイクル都市モデル分科会は、駐日オランダ王国大使館で「日蘭アップサイクル建築・まちづくり展」(会期:2024年3月5〜6日)を開催した。分科会の活動内容の紹介や“循環型まちづくり”に関する各種展示が行われた。 国産巨大3Dプリンタとリサイクルシステムを一体化、「鎌倉発」の最先端ラボ公開

国産巨大3Dプリンタとリサイクルシステムを一体化、「鎌倉発」の最先端ラボ公開

慶應義塾大学SFC研究所 環デザイン&デジタルマニュファクチャリング共創ラボは、科学技術振興機構の「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」において、地域共創分野育成型プロジェクトとして採択された「デジタル駆動超資源循環参加型社会共創拠点」の地域研究活動サテライト拠点として開設する「リサイクリエーション 慶應鎌倉ラボ」の内覧会を開催した。 使用済み家電が大阪・関西万博のパビリオンへ、そして“その先”へ

使用済み家電が大阪・関西万博のパビリオンへ、そして“その先”へ

パナソニックグループは「CEATEC 2024」において、「2025年大阪・関西万博」に出展予定のパビリオン「ノモの国」における資源循環の取り組みとして、使用済みの家電から回収したリサイクル材料の活用などを訴求していた。 3D細胞プリントで食用培養肉製造目指す共同事業体設立、大阪万博で成果披露

3D細胞プリントで食用培養肉製造目指す共同事業体設立、大阪万博で成果披露

大阪大学大学院 工学研究科、島津製作所、伊藤ハム米久ホールディングス、凸版印刷、シグマクシスは“3Dバイオプリントによる食用培養肉製造技術に関する社会実装の具体的な取り組み”を目的とする「培養肉未来創造コンソーシアム」を設立した。 3Dプリンタ建築技術と在来工法を融合し、大阪・関西万博の事務所施設を建築

3Dプリンタ建築技術と在来工法を融合し、大阪・関西万博の事務所施設を建築

ヤマイチ・ユニハイムエステートは、3Dプリンタ建築技術と在来工法を組み合わせ、大阪・関西万博の事務所施設を建築する。セレンディクスと進めている新たな建築商品の第1棟目となる。 45万人だけが参加できる万博のパナソニックパビリオン、半年かけた実証実験も

45万人だけが参加できる万博のパナソニックパビリオン、半年かけた実証実験も

パナソニック ホールディングスは、「2025年大阪・関西万博」におけるパナソニックグループのパビリオン「ノモの国」の展示内容について説明した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 製造業の情報を一元管理するDXプラットフォームの体験型施設を開設

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?