中堅製造業のERP導入で学ぶ グループの情報一元化の実現と経営分析基盤の構築:製造業ERP導入の道しるべ(2)(2/2 ページ)

経営課題の解決に向けて最新のERPを導入

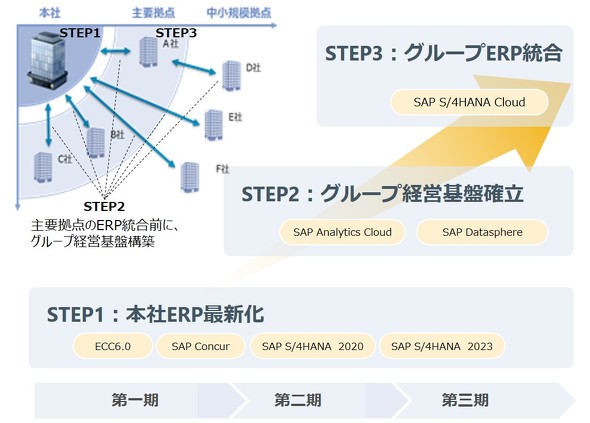

こうした課題を解決するには、基幹システムの刷新および経営管理基盤の構築が必要になる。そこで、10年前に導入した「SAP ECC6.0(SAP ERP Central Component)」を最新のSAP S/4HANAへ移行し、課題解決を図ることにした。これにより、各種周辺ソリューションとの連携が容易なシステム基盤が構築され、クラウド型やSaaS(Software as a Service)型の課題解決ソリューションの選択肢を増やすことができた。また、クラウド型ソリューションの活用で、導入/展開や、保守運用にかかるリソースの抑制も可能になった。

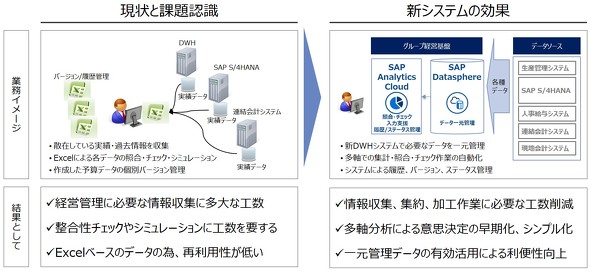

さらに、本社のSAP S/4HANAを基盤に、最終的に今、経営管理に必要な情報をどういった形で持てばいいのかなど、分析に必要なデータ構造を共通化し、拠点ごとに異なるシステムのデータ変換/集計を行う仕掛け(データウェアハウス)を構築し、データの一元管理を実現した。その際、本社のSAP S/4HANAと親和性の高いクラウド型の分析基盤を採用することで、他の拠点の異なるシステムとのデータ連携や変換/集計作業がスムーズに行えるようになった。これによって、グローバルにSAP S/4HANAを全社展開するよりも早く、データの一元管理とグローバルでの分析基盤が構築できた。

一方、今回の事例では、最終的に各拠点にSAP S/4HANAを展開しており、グローバル経営に必要なデータ収集とレポート機能をシステム化する必要があった。そのアウトプットを作成するために、これまでは蓄積された膨大な分析レポートをひもときながら共通項を見つけ出していたが、なかなか統合や標準化に結び付かなかった。そこで、現行のシステムを基にするのではなく、「今、本当に経営判断に必要なアウトプットとは何か?」について、時間をかけて模索した。

情報一元化で得られる成果

以上のように、新たなERPとしてSAP S/4HANAを導入したことで、日次や月次、四半期など、事業運営に必要なタイミングで、必要な情報を提供できる仕組みを実現するに至った。グローバルで統一されたKPIによる経営管理や予実管理、製品単位での収益/採算管理や、各種経営に関わる情報の一元管理といった、経営管理高度化の主要課題達成に成功した。

また、以前は手作業で作成していた業績報告や予実分析、予算策定業務を、ERPによってシステム化することで、業務のスピードと精度が向上しただけでなく、グローバルでの分析軸やKPIの統一/標準化も図れた。さらに、同一のデータを根拠にした経営判断の早期化や意思決定のシンプル化、事業運営の高速化を実現し、内部や外部の環境変化に応じて必要なアクションを選択/判断することが可能となった。

通常スタート時点では、ERPの導入は現行システムの延長線として進めることはできないと分かっていても、実際にプロジェクトが進んでいくとさまざまな事情で、結局現行システムの焼き直しになってしまうことも多い。だが、それではプロジェクトを立ち上げた意味がなくなってしまうし、現行システムとの共通点を頼りにしていては、本来狙っていた成果にたどり着かず、結果的に時間ばかりかかってしまう。

今回の事例でも、データ構造の共通化やデータ変換のハードルが高く、地道な作業も多かった。ERPが持つデータ構造に他のデータを合わせ込んでいくことは企業側も大変な作業になるのだが、そこはわれわれも一緒に苦労しながら進めていった。

ERPの導入はシステムを構築して稼働させることが目的ではなく、そこからがスタートになる。従って、システム構築の段階でそのシステムをどう活用し、企業経営に役立てるのか、真の目的達成に向けて、企業と一体となってプロジェクトを進めていくことが構築を請け負うベンダーには求められている。 (次回へ続く)

⇒連載「製造業ERP導入の道しるべ」のバックナンバーはこちら

NTTデータ グローバルソリューションズ

第二事業本部 ゼネラルビジネス事業部 第三統括部 統括部長

岡 徹一

2001年、新卒よりSAPプロジェクトに従事し、PM、PMOなどのリーダー的立場で、商社/卸、製造業のお客さまに対して当社「GBMT(R)テンプレート」を活用したシステム構築を多数担当。現在は、当社「i-KOU!(R)」サービスを活用したSAP S/4HANA移行プロジェクト、SAP Cloudソリューションを活用したプロジェクトを中心に取り組んでいる。

関連記事

ERP導入によって製造業はどう変われるのか?

ERP導入によって製造業はどう変われるのか?

国内製造業にはERP導入を検討している企業も多いが、実際の導入効果のイメージがつかないというケースも少なくない。本連載ではSAPのERPを例にとって、ERPの導入効果や業務効率化のアプローチなどを紹介する。 失敗しないERP導入プロジェクトの進め方(導入編)

失敗しないERP導入プロジェクトの進め方(導入編)

中堅製造業に効果的なグローバルERPの活用方法と、失敗しない導入方法を解説する本連載。前回から3回にわたり、ERP導入を成功に導くための重要なポイントについて、プロジェクトのステップごとに解説しています。今回は、導入ベンダーを選定した後に、ERPを実際に導入する工程について説明します。 失敗しないERP導入プロジェクトの進め方(選定編)

失敗しないERP導入プロジェクトの進め方(選定編)

中堅製造業に効果的なグローバルERPの活用方法と、失敗しない導入方法を解説する本連載。前回から3回にわたり、ERP導入を成功に導くための重要なポイントについて、プロジェクトのステップごとに解説しています。今回は、ERP製品と導入ベンダーの選定について説明します。 失敗しないERP導入プロジェクトの進め方(企画編)

失敗しないERP導入プロジェクトの進め方(企画編)

中堅製造業に効果的なグローバルERPの活用方法と、失敗しない導入方法を解説する本連載。今回から3回にわたり、ERP導入を成功に導くための重要なポイントについて、プロジェクトのステップごとに解説します。今回は、プロジェクトを立ち上げるための企画作りについて解説します。 Salesforce基盤で動くクラウドERP 中堅企業の労働力不足解決促す

Salesforce基盤で動くクラウドERP 中堅企業の労働力不足解決促す

テラスカイとシナプスイノベーション、チームスピリットは、中堅規模の製造業向けのクラウドERP普及を目指す「ERP Cloud 360コンソーシアム」を共同で設立すると発表した。 「SAPは企業向けITのAIでトップランナー」、機械学習技術を「Leonardo」で展開

「SAPは企業向けITのAIでトップランナー」、機械学習技術を「Leonardo」で展開

SAPジャパンは、デジタル変革に関連する製品やサービスを総括するブランド「SAP Leonardo」で重要な役割を果たすAIと機械学習に関する戦略について説明した。同社常務執行役員の宮田伸一氏は「企業向けITにおけるAIでSAPはトップランナーだ」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク