高効率で実用的な光触媒反応システムを開発 水素と酸素の発生セルを独立:研究開発の最前線

名古屋大学らは高効率かつ実用的な水分解光触媒反応システムを開発した。

名古屋大学は2025年3月11日、信州大学や東京大学、山東大学との共同研究で、高効率かつ実用的な水分解光触媒反応システムを開発したと発表した。同研究は、名古屋大学大学院工学研究科 准教授の王謙(オウケン)氏、特任助教の呉亜強(ウヤジャン)氏、博士前期課程学生の櫻井拓弥氏らの研究グループや、信州大学/東京大学 教授の堂免一成氏、山東大学 教授の王 朋(オウポン)氏らの研究グループが務めた。

同研究の概要

太陽光と光触媒を利用した水分解反応は、持続可能なグリーン水素製造技術として期待されている。しかし、従来の技術では、「光触媒の反応効率の低さ」「水素と酸素が混在することによる逆反応」「生成ガスの分離の必要性」といった課題があり、実用化の大きな障壁となっていた。

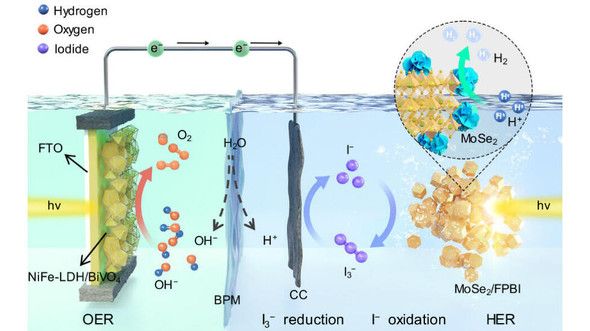

この解決策として、今回の研究グループは、水素発生セルと酸素発生セルを独立させた設計により、水から水素と酸素を分離して生成する光触媒システムを開発した。水素発生用セルには、セレン化モリブデン[MOSe2]を担持したハロゲン化ペロブスカイト[CH(NH2)2PbBr3-xIx)]光触媒を、酸素発生セルにはニッケル―鉄層状複水酸化物[NiFe-LDH]をコーティングしたバナジン酸ビスマス[BiVO4]を使用。同システムではこれらのセル間の電子移動を、I3-/I-電子伝達材を介して促進させることで、太陽光エネルギー変換効率(STH)で2.47%を実現することに成功した。

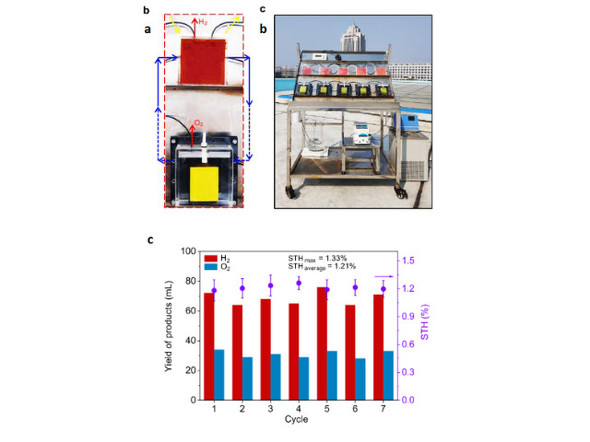

さらに、このシステムをスケールアップした692.5cm2の屋外実験システムでは、平均1.21%のSTHを1週間維持することを実現。具体的には、アクリル基板上にペロブスカイト光触媒を固定化し、NiFe-LDH/BiVO4//CCシステムと統合したパネル型リアクターを作製。また、屋外での実証実験として、5つのリアクター(692.5cm2)を組み込んだシステムの連続運転を太陽光の下で1週間実施したところ、水から水素と酸素を安定的に分離生産でき、システム全体では、STHが平均1.21%という成果が得られた。

(a)パネル型リアクターの拡大図。上が水素発生セル、下が酸素発生セル。(b)屋外実験モジュールの外観、(c)午前11時〜午後2時を1サイクルとした場合の水素と酸素の収率およびSTH値[クリックで拡大] 出所:名古屋大学

(a)パネル型リアクターの拡大図。上が水素発生セル、下が酸素発生セル。(b)屋外実験モジュールの外観、(c)午前11時〜午後2時を1サイクルとした場合の水素と酸素の収率およびSTH値[クリックで拡大] 出所:名古屋大学なお、これまでのZスキーム型光触媒システムは、電子伝達材の副反応と水分解反応が競合し、水素への変換効率が制限されることや、同じセル内で水素と酸素が生成されるため効率が低下するといった問題があった。

今回のシステムはこれらの課題を解消する設計になっており、屋外実証実験の結果から大規模化のポテンシャルも高いと考えられる。

関連記事

AIを活用したセラミック製品の高精度解析手法を共同開発、解析期間を10分の1に

AIを活用したセラミック製品の高精度解析手法を共同開発、解析期間を10分の1に

日本ガイシ、名古屋大学、アイクリスタルは、人工知能(AI)を用いたセラミック製品の高精度解析手法を共同開発し、この手法を用いて製品特性の解析期間を短縮できる技術を確立した。 界面活性剤を溶かさず活用し、多様なアモルファスナノシートの合成に成功

界面活性剤を溶かさず活用し、多様なアモルファスナノシートの合成に成功

名古屋大学未来材料・システム研究所は、通常は溶かして使う界面活性剤を金属イオンと共に固体の結晶で析出し、鋳型として使用することで、厚さ1nm程度のアモルファスナノシートの合成に成功した。 負イオンビームの高周波振動現象の観測に成功

負イオンビームの高周波振動現象の観測に成功

名古屋大学らは、負イオンビームの動きを詳細に調べる実験を実施し、高周波振動現象を観測した。また、振動現象がビームを広げてしまう原因であることやその抑制方法も明らかにしている。 炭素原子のベルト状分子の水溶化に成功、哺乳類細胞内への導入挙動を発見

炭素原子のベルト状分子の水溶化に成功、哺乳類細胞内への導入挙動を発見

理化学研究所と名古屋大学は、炭素原子のベルト状芳香族分子であるナノベルトの水溶化に成功した。合成したナノベルトを用いてバイオイメージングを実施し、分子ナノカーボンの細胞導入挙動も明らかにした。 加齢や飽食により肥満となる脳の仕組みを発見

加齢や飽食により肥満となる脳の仕組みを発見

名古屋大学は、ラットを用いて、加齢性肥満の原因となる脳の仕組みを発見した。加齢に伴い、脳の視床下部ニューロンの一次繊毛が退縮し、一次繊毛に局在するMC4Rが減少することで加齢性肥満が生じる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- 高温超電導線材の生産能力を2倍に増強へ、核融合発電需要に対応

- ヘリカル型核融合炉最終実証装置のコイル製作マシンが完成

- レーザー加速器の「卓上サイズ化」に一歩前進、LWFA電子ビームでFEL発振成功

- コークスと炭素材の事業から撤退、約850億円の非経常損失計上

- 住友ゴムは事業利益が過去最高も、業績予想未達の3要因とは

- 高温接合で熱反りを低減、ダイヤモンドとシリコンの複合ウエハーの製造に成功

- レゾナックの「フェーズ2」、事業ポートフォリオ最適化をどうする?

- 高い難燃性と耐熱性を備えた柔軟なPPS樹脂、PFAS規制に対応

- レゾナックがコア営業利益で増益、半導体材料事業がAI需要を捉える

- デクセリアルズ、減益も光半導体を成長ドライバーに通期目標達成を目指す

コーナーリンク