負イオンビームの高周波振動現象の観測に成功:研究開発の最前線

名古屋大学らは、負イオンビームの動きを詳細に調べる実験を実施し、高周波振動現象を観測した。また、振動現象がビームを広げてしまう原因であることやその抑制方法も明らかにしている。

名古屋大学らは2025年1月17日、負イオンビームの動きを詳細に調べる実験を実施し、高周波振動現象を観測したと発表した。また、同振動現象がビームを広げてしまう原因であることや、その抑制方法も明らかにしている。名古屋大学、核融合科学研究所、長岡技術科学大学、鳴門教育大学、東北大学、マックスプランク研究所の共同研究による成果だ。

同研究グループは、核融合科学研究所の開発用負イオン源(NIFS-RNIS)を使い、負イオンビームの動きを詳細に調査した。ITER(フランスに建設中の磁場閉じ込め核融合装置を用いた核融合燃焼プラズマの実験プロジェクト)用の高周波放電負イオン源の疑似環境を作り出すため、静かな放電が可能な直流放電型負イオン源に弱い高周波摂動を加えて、負イオンビームの高周波振動現象を観測した。

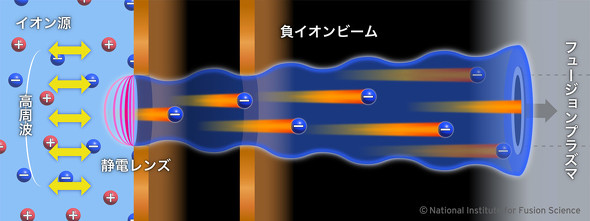

このビームの振動現象は、ビームを集束させる静電レンズが高周波の影響で振動するために発生すると考えられるが、プラス(正)イオンビームでは観測されなかった。つまり、振動現象は負イオンビーム固有の現象であり、ビームを広げる効果があるため、ITER用の負イオンビームを広げる原因となっている可能性がある。

そこで、より詳細に負イオンビームの振動現象の特性を調査したところ、高周波の周波数を下げて、パービアンス(パラメーターの最適条件を満たす運転領域)でビームを発生させることにより、負イオンビームの振動現象を抑制できることを示した。

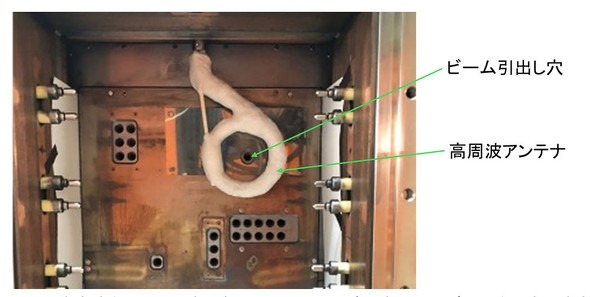

実験時の負イオン源内。負イオンビームを引き出す穴付近に設置した高周波アンテナを用いて弱い高周波電場をかけ、負イオンビームの変化を計測した。ビームは紙面の奥方向に加速される[クリックで拡大] 出所:名古屋大学

実験時の負イオン源内。負イオンビームを引き出す穴付近に設置した高周波アンテナを用いて弱い高周波電場をかけ、負イオンビームの変化を計測した。ビームは紙面の奥方向に加速される[クリックで拡大] 出所:名古屋大学負イオンビームは、正イオンビームと比較して生成が難しく、実用化が限定的で、産業への応用が大きく遅れている。今回の研究成果は、負イオンビームの広がりを自在にコントロールする技術にも展開でき、負イオン制御技術の高度化に貢献する。共同研究チームは、同技術の特許を出願しており、負イオンビームの広範な応用研究にも展開していきたいとしている。

関連記事

AIを活用したセラミック製品の高精度解析手法を共同開発、解析期間を10分の1に

AIを活用したセラミック製品の高精度解析手法を共同開発、解析期間を10分の1に

日本ガイシ、名古屋大学、アイクリスタルは、人工知能(AI)を用いたセラミック製品の高精度解析手法を共同開発し、この手法を用いて製品特性の解析期間を短縮できる技術を確立した。 界面活性剤を溶かさず活用し、多様なアモルファスナノシートの合成に成功

界面活性剤を溶かさず活用し、多様なアモルファスナノシートの合成に成功

名古屋大学未来材料・システム研究所は、通常は溶かして使う界面活性剤を金属イオンと共に固体の結晶で析出し、鋳型として使用することで、厚さ1nm程度のアモルファスナノシートの合成に成功した。 単層カーボンナノチューブ電極でペロブスカイト太陽電池の耐久性を改善

単層カーボンナノチューブ電極でペロブスカイト太陽電池の耐久性を改善

名古屋大学は、2,2,2-トリフルオロエタノールを添加した単層カーボンナノチューブ電極が、ペロブスカイト太陽電池の耐久性を大幅に向上させることを発見した。 炭素原子のベルト状分子の水溶化に成功、哺乳類細胞内への導入挙動を発見

炭素原子のベルト状分子の水溶化に成功、哺乳類細胞内への導入挙動を発見

理化学研究所と名古屋大学は、炭素原子のベルト状芳香族分子であるナノベルトの水溶化に成功した。合成したナノベルトを用いてバイオイメージングを実施し、分子ナノカーボンの細胞導入挙動も明らかにした。 国産AUTOSARを目指したAPTJが解散、日産「アリア」などでの採用実績は実らず

国産AUTOSARを目指したAPTJが解散、日産「アリア」などでの採用実績は実らず

名古屋大学発ベンチャーで車載ソフトウェア標準であるAUTOSAR仕様のソフトウェアプラットフォーム(SPF)「Julinar」の開発を手掛けるAPTJが解散したことが明らかになった。同社 代表取締役会長兼CTOを務めていた名古屋大学情報科学研究科附属組込みシステム研究センター長の高田広章氏が発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- 日豪間で天然グラファイト系負極材の供給網を構築

コーナーリンク