関税を乱高下させるトランプ政権の動きにも対応、関税影響の可視化ツールを強化:製造マネジメントニュース(1/2 ページ)

デロイト トーマツ グループは、第2次トランプ政権によって大きく変動している米国の関税政策のポイントを紹介するとともに、関税コストの可視化Webツール「Trade Compass」の新機能について紹介した。

デロイト トーマツ グループは2025年3月11日、第2次トランプ政権によって大きく変動している米国の関税政策のポイントを紹介するとともに、関税コストの可視化Webツール「Trade Compass」の新機能について発表した。

トランプ政権が大暴れしている関税問題

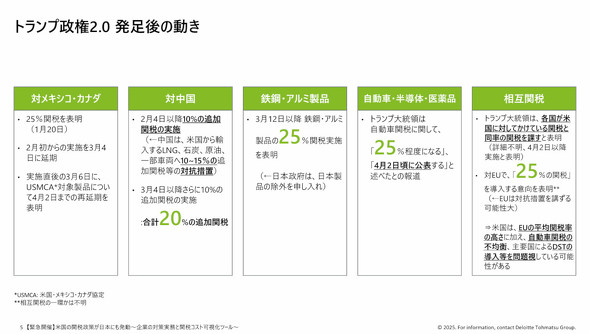

米国では2025年1月20日にドナルド・トランプ(Donald Trump)氏が大統領に就任してから、海外からの輸入製品に大幅な関税をかける動きを見せている。メキシコとカナダについては25%の関税を導入(米国・メキシコ・カナダ協定対象製品は2025年4月2日まで延期)した他、中国に対しては合計20%の追加関税を実施している。さらに、同年3月12日以降、鉄鋼とアルミ製品についても25%の関税が実施される予定だ。自動車、半導体領域についても25%の関税をかける方針を示している。

各国が米国にかけている関税に対しても同率程度の対抗関税を導入する方針を示している。カナダが鉄鋼、アルミ製品への米国の関税に対抗すべく25%の関税をかけることを表明すると、関税率を50%に引き上げるような発信もあり(すぐに撤回)、動向から目が離せない状況だ。

デロイト トーマツ税理士法人 パートナーの牧野宏司氏は「トランプ政権が関税を導入する背景として、貿易赤字や移民問題などがある。米国の貿易赤字国は中国、メキシコ、ベトナムがトップ3で、これらを抑える意味もある」と説明する。

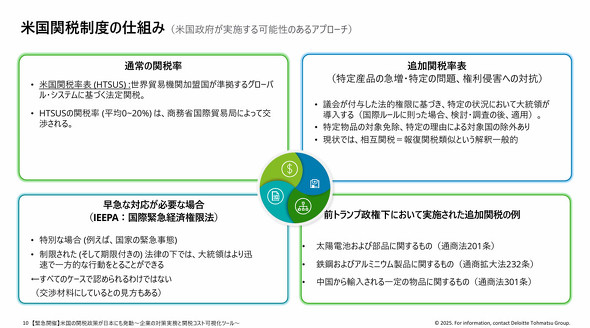

ただ、米国大統領だとはいえ、トランプ氏が何の法的根拠もなしに関税を上げ下げできるわけではない。「米国の関税は、通常の関税率については、米国関税率表(HTSUS)で定められ商務省国際貿易局によって交渉されている。追加関税についても、特定産品の急増や、特定の問題、権利侵害への対抗などの条件で、議会が付与した法的権限に基づき、大統領が導入することができる。その他では、国家の緊急事態のように早急な対応が必要な場合に、国際緊急経済権限法(IEEPA)により、大統領が迅速で一方的な行動をとることができる。この追加関税のケースと緊急対応のケースで関税を動かしている」と牧野氏は語る。

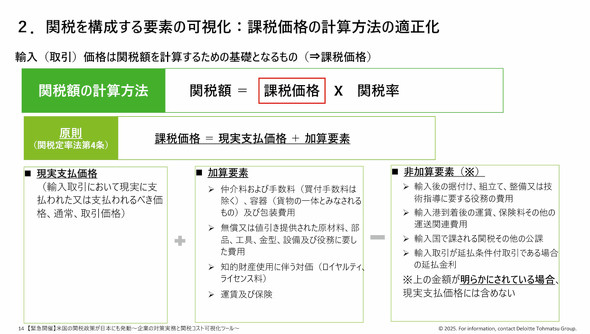

これらの状況に対し、日本企業はどういう対応が取れるのだろうか。牧野氏は「対策の前に、関税コストの可視化、関税を構成する要素の可視化が不可欠だ。可視化した上で、短中期的対応として、関税の構成要素確認や削減戦略の検討/実行を行っていく必要がある」と牧野氏は考えを述べる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- AWSは信頼性への投資に注力 フィジカルAI開発を支援する新たなプログラムも発表

コーナーリンク