パナソニックHD楠見CEOが語るグループ経営改革と1万人削減の真意:製造マネジメント インタビュー(1/2 ページ)

パナソニック ホールディングス グループCEOの楠見雄規氏は報道陣の合同取材に応じ、グループ経営改革の内容や思いについて説明した。

パナソニック ホールディングス グループCEOの楠見雄規氏は報道陣の合同取材に応じ、グループ経営改革の内容や思いについて説明した。

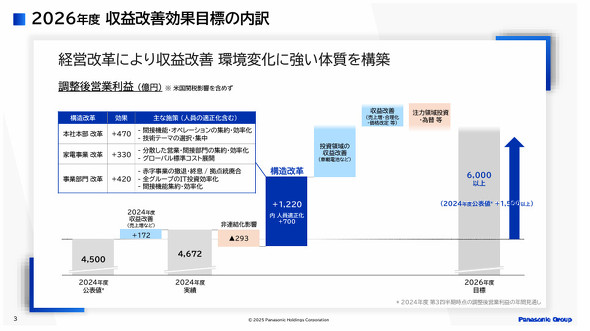

パナソニックHDは、2025年5月9日にグループ経営改革の進捗状況について発表し、グローバル1万人規模の人員削減や、拠点の統廃合、事業の撤退や終息についての方向性などを説明した。本稿では、合同取材の中で、グループ経営改革の背景や人員削減、事業撤退などの発言をまとめた。

10年遅れの経営システムをモダナイズする必要性

―― 就任以来、毎年同じような形で構造改革を行っている。経営として根源的に足りない部分があるのではないか。

楠見氏 さまざまな手は打ってきたが、一言でいうと経営スタイルがモダナイズされていなかったことが根幹の問題としてあった。さまざまなルールで規定した中で動く会社となって20年くらいになるが、そこに縛られすぎて固定化され、自主的な動きが少ない会社となっていた。それを、自律的に動ける会社に変えていきたいという思いがあったが、それに伴う経営体制が整っていなかった。信賞必罰の徹底や、パフォーマンスの評価、オペレーションが旧態依然のものとなっていた。さらに、サプライチェーンやITシステムなども先行する企業に対して10年遅れとなっていた。

自律的に動けるようにするための体制の一つとして事業会社制を採用した。ただ、それぞれの事業会社が機動的に動くようになったことはよかったものの、それぞれが自己完結するために人員を過剰に増やしたという問題が出てきた。外資系企業では事業環境に合わせて体制をモダナイズし、適正人員でやるという考え方だが、パナソニックグループはそのまま人を増やそうとして結果として販売管理費が大きく増える事態となった。そういうところを含めて経営スタイルの刷新が必要だと考えている。代表取締役 副社長執行役員に就任した玉置肇氏などの外部人材を登用し、体制や制度の見直しに取り組んでいる。

―― 事業会社制は経営としてグリップが効いていないようにも見えるが、どういう評価か。

楠見氏 われわれにとっても初めての挑戦で手探りだった部分はある。意図してグリップを外したわけではないが、自主的に経営をやってもらうためにあえて弱めたという面もある。ただ、それでうまくいっているところとそうでないところがあるのは事実だ。自主的に取り組むところと、共通して取り組むところを明確化し、さらに必要な部分はグリップを強めていく。“任せて任さず”のように、きっちりとモニタリングをしていくことが重要だ。

―― 今回はイレギュラーで2月にグループ経営改革を発表し、危機感を強く訴えたが、それは社内で浸透しているのか。

楠見氏 危機感の醸成はまだまだだと感じている。100人いれば「なぜそんなことをやらないといけないのか」と感じている人も多いだろう。外に発表した内容とは別に内部にはより丁寧に説明をしている。各ビジネスユニット(BU)長クラスまでには丁寧に説明をしている。事業会社によっては温度差が生まれている面もあるので、必要とあれば、それぞれに出向いて説明をしていくつもりだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- サステナビリティ新時代に求められる「ホリスティック」な経営とは?

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

コーナーリンク

パナソニック ホールディングス グループCEOの楠見雄規氏

パナソニック ホールディングス グループCEOの楠見雄規氏