PLMこそ日本の製造業に必要な理由――プロセスをコントロールしろ!:ものづくり太郎のPLM講座(1)(1/3 ページ)

「すり合わせ」や「現場力」が強いとされる日本の製造業だが、設計と製造、調達などが分断されており、人手による多大なすり合わせ作業が発生している。本連載では、ものづくりYouTuberで製造業に深い知見を持つブーステック 永井夏男(ものづくり太郎)氏が、この分断を解決するPLMの必要性や導入方法について紹介する。初回となる今回はPLMの必要性について解説する。

複雑性が強みとなっている日本の製造業

日本の製造業でITシステムの導入といえば、まずERP(Enterprise Resource Planning、企業資源計画)システムが想像される。ERPシステムとは販売、生産、購買管理などを連携し、期間損益の管理ができる会計システムだ。ERPシステムの導入には数億〜1000億円規模での投資が必要とされる。上場企業であれば決算報告を行うために、ERPシステムを導入している企業が多いだろう。

ただ、ERPシステムで取り扱う情報は「コトの結末」となる事後情報だ。事後処理情報の管理システムである会計ソフトに投資する日本だが、本来の日本の製造業の強さはプロセスにこそある。俗に言う「すり合わせ」というものだ。もちろん事後処理である会計ソフトに投資することも必要なことだが、われわれが強みとする「すり合わせ」を強める投資はどちらかというと後回しにされてきた。

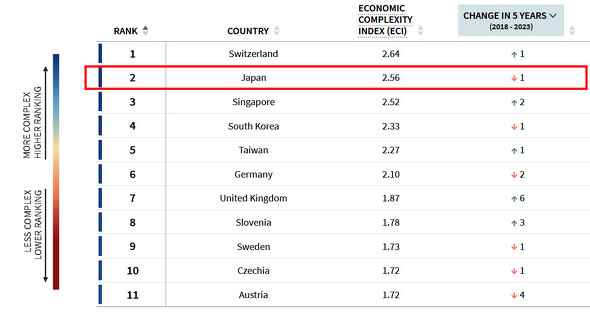

下図を見てほしい。これはハーバード大学グロースラボが発表している経済複雑性指標(ECI:Economic Complexity Index)を国別で並べたランキングだが、日本は2位であり、世界的に見ても産業が複雑性を持った構造となっていることが分かる。ハーバード大学の定義によると、ECIは、輸出構成の多様性や複雑性に基づいて算出されており、複雑で専門的な生産ノウハウを多様に持つ国が、洗練された多彩な製品の生産が可能であるため、複雑性がその国の所得水準予測を超える場合、その国は高い成長を遂げると予測している。つまり、日本は複雑で多様な生産システムを抱えているということが、高い成長ポテンシャルとなっていることが示されているのだ。

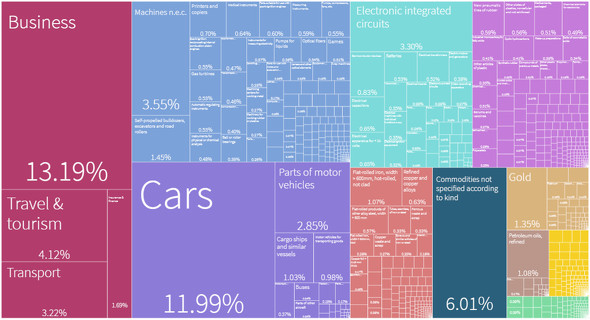

同様に経済複雑性指標から日本の産業を見ていくと、規模が大きいのが自動車だ。これは複雑性という意味で想像しやすいのではないだろうか。現在はEV(電気自動車)も自動車のラインアップの一部になっているため明言することはできないが、自動車は約3万点の部品から構成されているといわれている。トヨタ自動車や日産自動車は、7割(約2万点以上)の部品やモジュールをサプライヤーから購入しており、3割の部品のみを自社で製造しているのが現状だ。

外作されるモジュールの1点ずつが、設計、開発、検証を繰り返して製造ラインに流れる。サプライヤーで部品やモジュールが製造され、品質を担保された後にOEM(自動車メーカー)に供給される。クルマはこうした数万点の部品を組み合わせて製造される。部品やモジュール、最終製品、それぞれで先ほどのプロセスが発生することをイメージすると、製品を製造するためには膨大な「すり合わせ」が発生していることが分かるだろう。

これは産業によっても異なる。例えば、ツーリズムをイメージするとどうだろうか。バングラディッシュやタイと日本のホテルを比較すると、地域性やサービス内容などで違いはあるものの、オペレーションやシステムに大きな差はないだろう。自動車と比較するとそこまで複雑性はないといえるのではないだろうか。つまり、日本の産業の強みは複雑な「すり合わせ」が多いモノづくり領域でこそ、成長のポテンシャルを発揮し、世界に冠たる経済大国になったといえる。30年以上前には「Japan as No.1」として米国で日本脅威論も持ち上がったこともあった。

半導体製造装置や自動車など、モノづくりに関わる企業を数多く見た経験から述べると、この強みについて日本企業は本当の意味を理解できているのかという危機感がある。その最たる例が、ITシステムへの投資配分だ。冒頭に述べた通り、ERPシステムは会計システムであり、事後情報の管理には役立つが、日本が強みとしてきた「複雑なすり合わせ領域をコントロールする」事前情報の管理や予測にはそれほど貢献しない。では、それに代わるシステムへの投資が進んでいるのかというと、全く投資していない企業も多い。日本の強みであるプロセスをコントロールする術を手に入れるべきではないだろうか。筆者はそれがPLM(Product Lifecycle Management)システムだと考えている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク