精度はそのままに計算時間が15分の1に 流体の動きをAIで予測計算する新モデル:CAEニュース

大阪公立大学は、流体の動きをAIで予測計算する新モデルを発表した。新モデルは、従来流体計算に使われてきた粒子法と同程度の精度を維持しながら、計算にかかる時間を約45分から約3分に短縮できる。

大阪公立大学は2025年2月5日、流体の動きをAI(人工知能)で予測計算する新モデルを発表した。

効率的な海上発電などのために波や潮流の動きを計算する「粒子法」は、計算コストが高い。近年はAIに計算前後の流体の状態を学習させて高速計算する「代理モデル」の研究が進んでいるが、計算結果の精度や汎用(はんよう)性については、十分な検証がなされていなかった。

今回の研究では、「グラフニューラルネットワーク」と呼ばれる深層学習技術を用いて、粒子法の代理モデルを開発した。

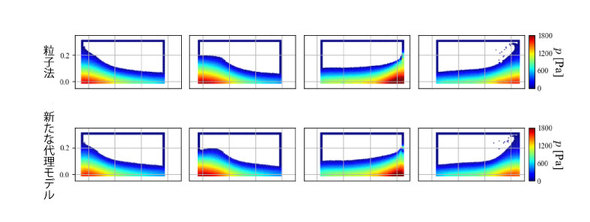

はじめに、さまざまな条件で学習させた代理モデルを比較して、精度の高い流体計算に重要な条件を検討した。次に、流体計算の時間刻み幅を変える検証により、学習もとである粒子法と、開発した代理モデルの時間刻み幅ごとの誤差を調べた。その結果、時間刻み幅を10〜20倍程度まで大きくしても計算精度が保たれること、時間刻み幅が50倍以上になると誤差が大きくなって計算精度が大幅に下がることが分かった。

これらの結果から、粒子法では約45分かかる計算が代理モデルでは約3分(同一CPU使用時)で済むこと、画像や映像の高速処理に特化したGPUを使用した場合は約5秒に短縮できることが示された。なお、今回開発した代理モデルは、学習時には経験していない多様な流体現象も汎用的に計算できる。

流体計算の速度と精度が向上することで、海洋発電設備に加え、船舶などの設計サイクルを大幅に早められる。また、海洋構造物に対する流体の挙動をリアルタイムで把握することで、発電効率の最大化や安全性の確認などへの応用が期待される。

関連記事

CAEの最新動向を5つのキーワードで読み解く

CAEの最新動向を5つのキーワードで読み解く

連載「テルえもんが見たデジタルモノづくり最前線」では、筆者が日々ウォッチしているニュースや見聞きした話題、企業リリース、実体験などを基に、コラム形式でデジタルモノづくりの魅力や可能性を発信していきます。連載第8回は「CAEの最新動向」について取り上げます。 高速AI予測システムを活用したミニバン車両の空力性能予測の検討を発表

高速AI予測システムを活用したミニバン車両の空力性能予測の検討を発表

トヨタシステムズは、トヨタ車体と共同で高速AI予測システム「3D-OWL」を活用した空力性能予測の検討を発表した。ミニバン車両を対象とした空力性能サロゲートモデル構築を検討している。 セイコーエプソン、AI活用でCAE作業の効率化/設計プロセスの高速化を目指す

セイコーエプソン、AI活用でCAE作業の効率化/設計プロセスの高速化を目指す

ギリアとセイコーエプソンは、CAE解析作業においてギリアが独自開発したAIを活用することで合意。製品設計の期間短縮に向けた実践的な検証を開始した。 設計者CAEの取り組みで“再定義”すべき3つの項目

設計者CAEの取り組みで“再定義”すべき3つの項目

連載「設計者CAE教育のリデザイン(再設計)」では、“設計者CAEの教育”に焦点を当て、40年以上CAEに携わってきた筆者の経験に基づく考え方や意見を述べるとともに、改善につながる道筋を提案する。最終回となる連載第5回では「設計者CAEの取り組みで“再定義”すべき3つの項目」について取り上げる。 AI活用のサロゲートモデリングツールとクラウド型コラボ基盤の最新版を発売

AI活用のサロゲートモデリングツールとクラウド型コラボ基盤の最新版を発売

サイバネットシステムは、AIを活用したサロゲートモデリングツール「nvision」と、クラウド型コラボレーティブエンジニアリングプラットフォームの最新版「id8 2024.1」を発売した。 SUBARUが深層学習によるAI構築ツールを導入、プレス領域の成形解析工数の削減へ

SUBARUが深層学習によるAI構築ツールを導入、プレス領域の成形解析工数の削減へ

サイバネットシステムは、SUBARUが深層学習によるAI構築ツール「Neural Concept Shape」を導入したと発表した。導入により、プレス領域の成形解析にかかる工数を削減する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 超小型EV「mibot」開発に見る“制約を魅力へ変える”設計アプローチ

- 加工不備や配線不良、バッテリー不具合、熱問題 品質課題が顕在化した1月のリコール

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 製造業“現場あるある”かるた<あ行:結果発表> 秀逸作品ぞろいで審査難航!?

- 【レベル9】アセンブリ図面を作成せよ!

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 3Dプリンタ製の型を活用した、回せるネジ型チョコレートの取り扱いを開始

- 3Dモデリングツールの積層造形を支援する機能アップデート

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 【調査レポート】設計・解析業務におけるAI活用の現実と課題