手作り試作部品と量産部品の作り方を知る【後編】:ODMを活用した製品化で失敗しないためには(10)(1/2 ページ)

社内に設計者がいないスタートアップや部品メーカーなどがオリジナル製品の製品化を目指す際、ODM(設計製造委託)を行うケースがみられる。だが、製造業の仕組みを理解していないと、ODMを活用した製品化はうまくいかない。連載「ODMを活用した製品化で失敗しないためには」では、ODMによる製品化のポイントを詳しく解説する。第10回のテーマは、前回に引き続き「手作り試作部品と量産部品の作り方」だ。今回は量産部品の作り方を取り上げる。

前回は、手作り試作部品の作り方を解説した。今回は量産部品の作り方を解説する。

量産部品の作り方は、「1回の生産で作る個数」である生産数量と「樹脂/板金/金属」の材料で決まり、これらは部品コストを大きく左右する。部品の生産数量と材料は、製品企画と製品仕様を考える段階で決まるため、その後のODMメーカーによる設計(CADによる設計)は、量産部品の作り方が決まっている前提で進められる。設計試作が終わり、量産設計の段階になって初めて量産部品の作り方を考えるわけではない。この点はよく理解しておくべきだ。詳しくは、連載第6回を参照してほしい。

製品化日程における量産部品を作り始めるタイミング

試作設計で満足のいく検証結果が得られ、これ以上の設計修正はなく、この時点のCADデータで量産の製品を作製して問題ないと判断されたときが、量産部品を作り始めるタイミングである。

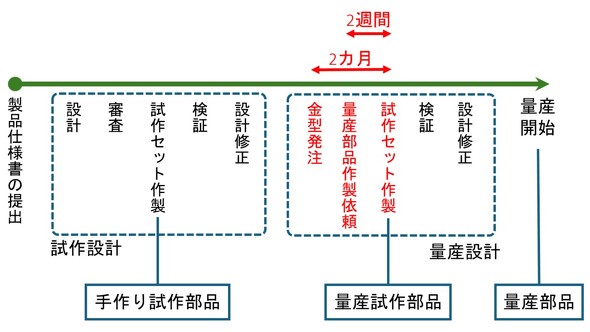

図1に示すように、このタイミングで量産設計のステップに入り、量産試作部品で試作セットを作製し、最後の検証を行う。早く作る必要がある手作り試作部品と、長期的な生産で安定した品質が求められる量産部品とでは作り方が異なるため、物性も違う場合がある。よって、量産試作部品を用いた最後の検証が必要なのだ。

試作セットの作製開始から約2週間前に、量産部品メーカーに対して部品作製を依頼する。金型を必要とする部品の場合は、金型作製の期間が約1.5カ月かかるため、試作セットの作製開始から約2カ月前に金型を発注する。もちろん、部品が大きく複雑であればあるほど、この期間は長くなる。

金型の一般知識

量産部品は金型で作る場合が多いため、まずは金型の基本について解説する。

金型とは、同じ部品を安定した品質で大量に作るためのもので、いわば「たい焼き」を作る金属製の型のようなものである。金型費は高額で、PCのマウスほどの大きさの部品1つでも150万〜200万円くらいかかる。40型テレビサイズの部品であれば、金型費は1000万円を超えることもある。縦×横の寸法だけでなく、バケツのようも奥行きのある部品や、穴や突起が多く複雑な形状の部品ではさらに金型費が高くなる。

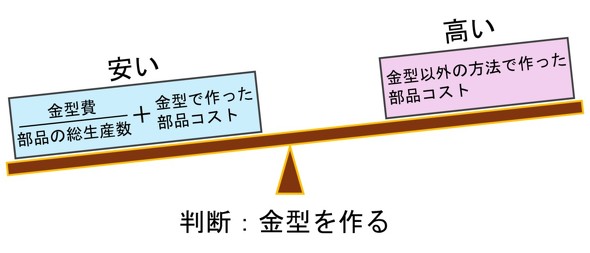

量産部品の作り方は、部品の生産数量と材料によって決まると前述したが、金型を作るか否かの判断は、次のようにして行う。金型費を製品企画で決めた総生産個数で割り、そのコストを金型部品コストに加算した合計コストと、金型を作らない場合の部品コストを比較して、安い方を選択する。

大まかな目安ではあるが、1回の生産数量が300個以上になる場合は、金型を作ると考えてよい。例えば、毎月100個を3年間作り続け、総生産個数が3600個になる部品の場合、1回の生産数量は100個であるため、金型は不要だと判断する。この場合の100個を「ロット(束)」という。ただし、樹脂部品は金型がなければ量産できない。ODMをする前には金型を作るか否かを判断し、金型が必要であれば、あらかじめ資金を用意しておかなければならない。

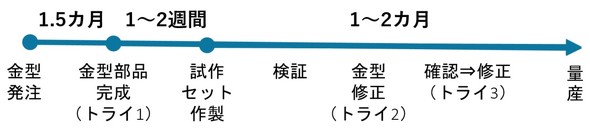

金型の作製期間は図3の通りだ。金型発注から、金型が完成し、初めて金型で作った部品を確認できるまでに約1.5カ月かかり、その後、若干の修正を加えて量産試作部品を作るのに1〜2週間かかる。次に、量産試作のセットで検証(試験や測定)を行い、その結果によって修正→確認を1〜2回繰り返すことになるため、金型発注から量産開始まで合計で3〜4カ月は必要だ。

金型の作製期間は、製品化日程に大きく影響を及ぼす。しかし、この期間は金型メーカーに依存しており、ODMメーカー側では調整できない。そのため、ODMメーカーと一緒に製品化日程を検討する際には、この点をぜひ念頭に置いておいてほしい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?