「日本は失業者が少ない」は本当か? 完全失業率の推移から見える実態:小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ(31)(2/2 ページ)

男性の完全失業率

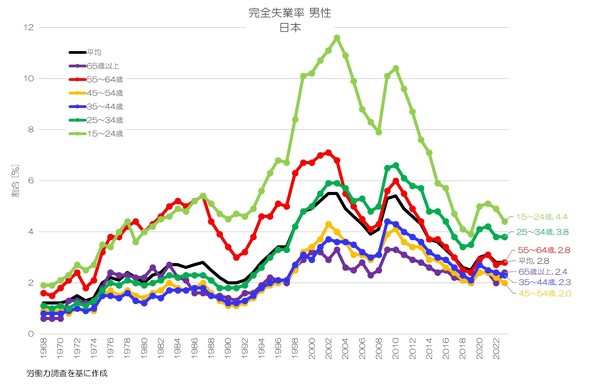

続いて、男女別、年齢階層別の完全失業率についても傾向を確認していきましょう。まずは男性からです。

図2が男性の年齢階層別に見た完全失業率の推移です。程度の差はありますが、アップダウンのタイミングは一致していて、連動していることがわかります。

年齢階層別にみると特に15〜24歳の若年層で高いことが確認できます。1990年代終盤から2010年代中頃までが失業率の高い期間となっています。特に1993年から2005年は、この時期に社会に出た就職氷河期世代の失業率が高いことがよく分かります。

NEET(Not in Education, Employment, or Training)と呼ばれる、仕事も学業もしていない人々が社会的に注目を集めたこともありました。本来NEETは就業の意思のない人を指しますので、完全失業者には該当しないはずです。ただ、その境界はあいまいなものという指摘もあるようです。希望した就職口が見つからず、無業状態の人が多数含まれている可能性もあるかもしれませんね。

近年、25〜34歳の年齢階層の完全失業率は全年齢の平均値を上回りやや高い水準となっています。一方で55〜64歳の年齢階層では2000年代以前かなり高い水準だったのが、近年では25〜34歳を下回っているのが印象的です。

以前は定年退職後の働き口が見つからないなどの課題があったのが、定年の引き上げや再雇用制度の充実などで失業しにくい環境になったのかもしれません。働き盛りの35〜54歳の年齢階層は相対的に完全失業率が低い特徴も確認できます。

女性の完全失業率

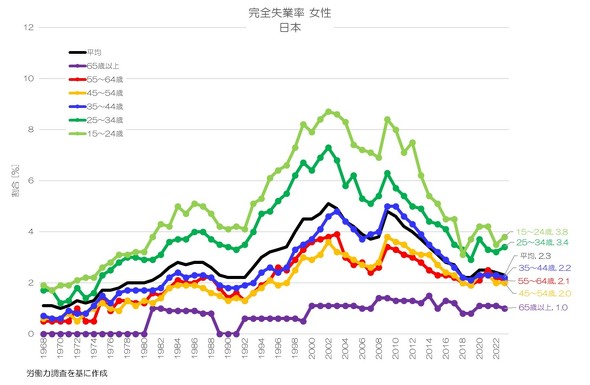

最後に、女性の年齢階層別に見た完全失業率についても確認してみましょう。

図3を見ると、15〜34歳の年齢階層が相対的に完全失業率が高くなっています。この傾向は男性と一致しています。25〜34歳も相対的に完全失業率が高く、逆に55〜64歳ではかなり低い水準で推移していて、男性とは異なった傾向となっているようです。

結婚や出産に伴って退職し再就職が難しい人が多いのかもしれません。一方で、女性では無給の家族従業者が減り、その分パートタイム労働者が増えてきたといういきさつがあります。これを踏まえると、55〜64歳にはパートタイムでの仕事を希望している人が多く、一方で働き口も豊富に存在するため仕事を見つけやすいという背景もあるかもしれませんね。

日本の失業率の特徴

今回は、労働力調査の統計データから、日本の就業者数や完全失業者数、労働力人口の統計データを確認し、失業率の推移をご紹介しました。

日本は失業率の低い国として知られていますが、若年世代でやや高いことや、全体的に失業率が高まった時期があるなど、特徴的なポイントも幾つかありそうです。特に筆者としては、男性の25〜34歳の年齢階層において完全失業率が1980年代以前よりも高い水準で安定してきているのが気になります。

少子高齢化によって若年世代の人口が徐々に減っていく社会情勢にありますが、完全失業率はかつてよりも高い状況です。

各所で人手不足が叫ばれる中で、仕事をしたくてもできない人の割合が増えているというのもどこか歪さを感じますね。若い人が就きたいとは思えない仕事が多いのかもしれません。

⇒記事のご感想はこちらから

⇒本連載の目次はこちら

⇒前回連載の「『ファクト』から考える中小製造業の生きる道」はこちら

筆者紹介

小川真由(おがわ まさよし)

株式会社小川製作所 取締役

慶應義塾大学 理工学部卒業(義塾賞受賞)、同大学院 理工学研究科 修士課程(専門はシステム工学、航空宇宙工学)修了後、富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU)航空宇宙カンパニーにて新規航空機の開発業務に従事。精密機械加工メーカーにて修業後、現職。

医療器具や食品加工機械分野での溶接・バフ研磨などの職人技術による部品製作、5軸加工などを駆使した航空機や半導体製造装置など先端分野の精密部品の供給、3D CADを活用した開発支援事業などを展開。日本の経済統計についてブログやTwitterでの情報発信も行っている。

関連記事

「日本企業は投資しなくなった」は本当なのか? 国内製造業のデータで確かめる

「日本企業は投資しなくなった」は本当なのか? 国内製造業のデータで確かめる

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。 日本以外でも工業は「産業の稼ぎ頭」なのか? 先進国のデータを分析する

日本以外でも工業は「産業の稼ぎ頭」なのか? 先進国のデータを分析する

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。第11回では、先進国の産業の生産性や労働者数のシェアを可視化します。 製造業は本当に「日本の稼ぎ頭」なの? 実力値をデータで確かめよう

製造業は本当に「日本の稼ぎ頭」なの? 実力値をデータで確かめよう

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。第1回では、国内産業の稼ぎ頭と言われる製造業の「実力値」を確かめます。 国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第9回は、経済における企業の役割と、日本企業の変質についてファクトを共有していきます。 今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第3回では、国民1人当たりの豊かさを示す指標「1人当たりGDP」に焦点を当て、日本の現在地を見てきます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 製造業に求められる人材戦略とは 鍵を握る「スキルデータ管理」

- 炭素繊維市場創出の“場”として機能する金沢工大 ICC、参加企業が見いだす意義

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- テスト実行期間を最大80%短縮する、24時間稼働のAIエージェント

- 製造業のIT運営変革に向け、日本特殊陶業とSCSKの共同出資会社が事業を開始

- DXの先を見据えたQXに取り組む東芝 量子社会の実現に向けた“痛みを伴う歩み”

- 2026年版「情報セキュリティ10大脅威」から読み解く、組織と個人の備え

- AI駆動開発を支援するIBM Bobとは何か

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- 【クイズ】finalがASMR専用イヤホンを展開するようになった理由は?

コーナーリンク