東大筑波大の最新スパコン「Miyabi」が本稼働、性能は研究用で富岳に次ぐ第2位:人工知能ニュース(3/3 ページ)

» 2025年01月22日 06時00分 公開

[関行宏,MONOist]

見学会で公開された「Miyabi」

Miyabi-Gを構成する2列のラック。中央のアイルから吸気して外側へと排気する。外側に向いた各扉には水冷による熱交換器が内蔵されていて、各ノードからの排熱を吸収している[クリックで拡大] 撮影:関行宏

Miyabi-Gを構成する2列のラック。中央のアイルから吸気して外側へと排気する。外側に向いた各扉には水冷による熱交換器が内蔵されていて、各ノードからの排熱を吸収している[クリックで拡大] 撮影:関行宏 Miyabi-Gに収容されている計算ノード(Supermicro製のARS-111GL-DNHR-LCC)を説明する塙氏。銅製ヒートシンクの下にある2つのNVIDIA GH200 Grace Hopper Superchipはそれぞれが独立しており、単純に1U高さの中に2分の1ラック幅のユニットが並んだ構造である[クリックで拡大] 撮影:関行宏

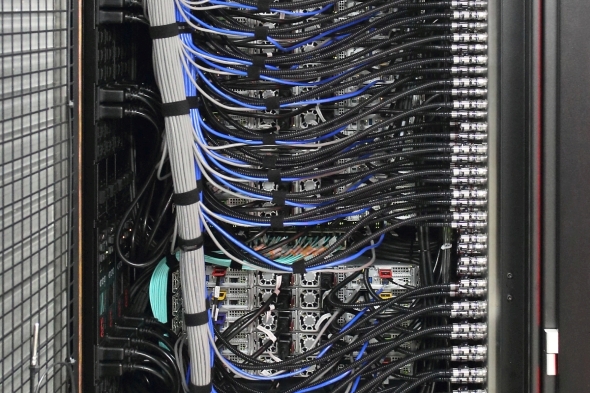

Miyabi-Gに収容されている計算ノード(Supermicro製のARS-111GL-DNHR-LCC)を説明する塙氏。銅製ヒートシンクの下にある2つのNVIDIA GH200 Grace Hopper Superchipはそれぞれが独立しており、単純に1U高さの中に2分の1ラック幅のユニットが並んだ構造である[クリックで拡大] 撮影:関行宏 Miyabi-Gのラック背面(排気側)の様子。NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchipの水冷用の配管(入/出が2組み)の他、インターコネクトのInfiniBand、管理用のイーサネット、電源ケーブルなどが配索されている[クリックで拡大] 撮影:関行宏(2024年10月撮影)

Miyabi-Gのラック背面(排気側)の様子。NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchipの水冷用の配管(入/出が2組み)の他、インターコネクトのInfiniBand、管理用のイーサネット、電源ケーブルなどが配索されている[クリックで拡大] 撮影:関行宏(2024年10月撮影) Intel Xeon CPU MAX 9480 プロセッサー×380基で構成されたMiyabi-C。GPUを使用しないプログラムの実行を想定している。ラック扉のロゴから分かるように、Miyabi全体の落札ベンダーは富士通である[クリックで拡大] 撮影:関行宏(2024年10月撮影)

Intel Xeon CPU MAX 9480 プロセッサー×380基で構成されたMiyabi-C。GPUを使用しないプログラムの実行を想定している。ラック扉のロゴから分かるように、Miyabi全体の落札ベンダーは富士通である[クリックで拡大] 撮影:関行宏(2024年10月撮影) Miyabi-Cを構成するノード(富士通製PRIMERGY CX2550 M7 Server)。横長基板の左と中央に実装されている長方形のチップがそれぞれIntel Xeon CPU MAX 9480 プロセッサーである[クリックで拡大] 撮影:関行宏

Miyabi-Cを構成するノード(富士通製PRIMERGY CX2550 M7 Server)。横長基板の左と中央に実装されている長方形のチップがそれぞれIntel Xeon CPU MAX 9480 プロセッサーである[クリックで拡大] 撮影:関行宏 容量密度の高いQLC(クワッドレベルセル)のNANDフラッシュメモリで構成した11.3PBのストレージシステム。転送速度は1.0TB/sと高速である。説明のために開扉しているラックを含め、3ラックで構成されている[クリックで拡大] 撮影:関行宏

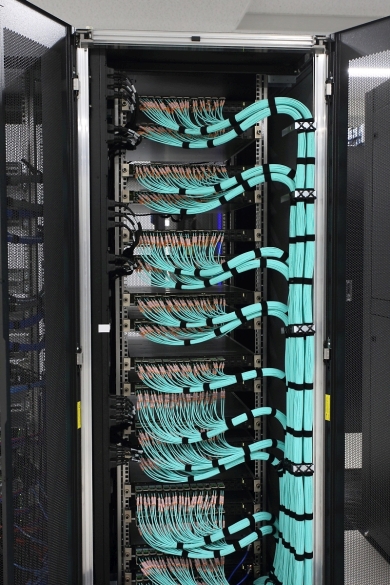

容量密度の高いQLC(クワッドレベルセル)のNANDフラッシュメモリで構成した11.3PBのストレージシステム。転送速度は1.0TB/sと高速である。説明のために開扉しているラックを含め、3ラックで構成されている[クリックで拡大] 撮影:関行宏 200GbpsのInfiniBandを用いたMiyabi-GおよびMiyabi-Cのインターコネクトの光ファイバー配線とスイッチ(スイッチは400Gbpsを使用)。ファットツリートポロジーを採用し、任意の半数のノードが残りの半数のノードとやりとりをしても競合が発生しないフルバイセクションバンド幅を確保した[クリックで拡大] 撮影:関行宏

200GbpsのInfiniBandを用いたMiyabi-GおよびMiyabi-Cのインターコネクトの光ファイバー配線とスイッチ(スイッチは400Gbpsを使用)。ファットツリートポロジーを採用し、任意の半数のノードが残りの半数のノードとやりとりをしても競合が発生しないフルバイセクションバンド幅を確保した[クリックで拡大] 撮影:関行宏 Miyabiには含まれないが、共有ストレージとして25.9PBの「Ipomoea-01」も新たに構築した。Ipomoeaとはサツマイモの学名であり、いずれは芋づる式の増設も進めていく考えだ[クリックで拡大] 撮影:関行宏

Miyabiには含まれないが、共有ストレージとして25.9PBの「Ipomoea-01」も新たに構築した。Ipomoeaとはサツマイモの学名であり、いずれは芋づる式の増設も進めていく考えだ[クリックで拡大] 撮影:関行宏なお、MONOistでは連載「AIとの融合で進化するスパコンの現在地」の第3回で、Miyabiを先行的に取材した記事を公開している。近日公開予定の第4回では、JCAHPCの朴氏、中島氏、塙氏、建部氏の4氏へのインタビュー記事を掲載する。

関連記事

東大と筑波大が共同構築した最新スパコン「Miyabi」がAI for Scienceを推進する

東大と筑波大が共同構築した最新スパコン「Miyabi」がAI for Scienceを推進する

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第3回は、東京大学と筑波大学が共同で構築した「Miyabi」を紹介する。 東工大「TSUBAME 4.0」は“みんなのスパコン”としてどのような進化を遂げたのか

東工大「TSUBAME 4.0」は“みんなのスパコン”としてどのような進化を遂げたのか

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第1回は、2024年4月に稼働を開始した東京工業大学の「TSUBAME 4.0」を取り上げる。 東工大のスパコン「TSUBAME」の将来像とは――遠藤教授&野村准教授に聞く

東工大のスパコン「TSUBAME」の将来像とは――遠藤教授&野村准教授に聞く

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第2回は、東京工業大学の「TSUBAME 4.0」の構築と運営を担当している同大学 教授の遠藤敏夫氏と准教授の野村哲弘氏のインタビューをお届けする。 製造業の“みんなのスパコン”TSUBAMEのCAE利用の取り組みを聞く

製造業の“みんなのスパコン”TSUBAMEのCAE利用の取り組みを聞く

東工大は「みんなのスパコン」と銘打ち、スパコン「TSUBAME」の学外利用を積極的に推進してきた。企業の使いやすさを模索してきた東工大の取り組みや、スパコンが注目されている背景などについて紹介する。 フォークボールはなぜ落ちる? スパコンによる空力解析で謎を初めて解明

フォークボールはなぜ落ちる? スパコンによる空力解析で謎を初めて解明

野球のピッチャーの決め球、フォークボールはなぜ落ちるのか? これまでボールの回転数が少ないことで自然落下による放物線に近い軌道を描くとされていたが、東京工業大学 学術国際情報センター 教授の青木尊之氏を代表とする研究チームがスーパーコンピュータ「TSUBAME3.0」による数値流体シミュレーションを実施し、その謎を初めて解明した。 スパコンとOpenFOAMによるインクジェットヘッド解析の成果――CAEの有効性、認められる

スパコンとOpenFOAMによるインクジェットヘッド解析の成果――CAEの有効性、認められる

セイコーインスツルでは、スーパーコンピュータ(スパコン)とOpenFOAMを使って、インクジェットヘッドの3次元解析をしている。実はスパコンを使う前は、社内でなかなかCAEの有効性が理解されなかったという。そんな中、スパコンに取り組むことになった経緯や、解析事例について話を聞いた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR