異種チップ集積の課題を解消したコアレス有機インターポーザーを開発:材料技術

TOPPANは、再配線層の両面を低CTEの材料で補強した次世代半導体向けのコアレス有機インターポーザーを開発した。

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANは2024年6月11日、次世代半導体向けコアレス有機インターポーザーを開発したと発表した。

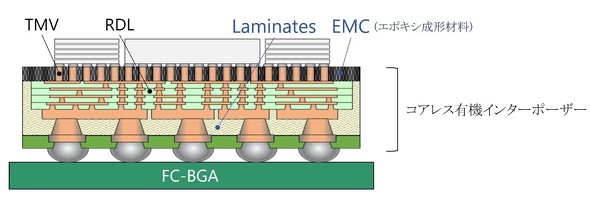

インターポーザーとは貫通電極によって表裏の回路を電気的に接続するために用いられる基板を指し、今回のコアレス有機インターポーザーは、再配線層(RDL)の両面を低CTE(熱膨張率)の材料で補強したものだ。

同製品は、シンプルなコアレス構造で、微細配線接続と低CTEの両立を図りつつ、剛直性の付与を実現している。これにより有機インターポーザー自体を支持体(キャリア)から自立させることができ、世界で初めて有機インターポーザー単体での電気検査保証が可能になった(同社調べ)。信頼性がより高まり、インターポーザーの不良に起因するチップの廃棄ロスの削減に貢献する。

今後は、データセンター向けサーバCPU、AI(人工知能)アクセラレーター向けなどの半導体パッケージ基板および有機インターポーザーで同製品の採用を目指す。また、同製品の構造を含む次世代半導体パッケージ関連製品を2027年度からサンプル提供し、2028年度から量産を開始する予定だ。

開発したコアレス有機インターポーザーの特徴

今回のコアレス有機インターポーザーは、製造工程の途中で支持体から自立することで、単体での電気検査保証が可能で信頼性を高められ、Known-good substrate(あらかじめ信頼性が確かめられている基板)として供給できる。従来のパッケージ基板よりも約45%の低熱膨張を実現している他、FC-BGA基板とRDLの熱膨張係数の差に起因するクラック(割れ)も抑えられる。

加えて、狭ピッチモールド樹脂貫通電極(TMV)構造を採用しているため、最小接続端子ピッチはチップ側で40μm(従来130μm)、基板側で130μm(従来300μm)のファインルーティング/ファインインターコネクトも実現している。パネルレベル製造のスケーラビリティにも応じるため、100mm超の大型インターサイズにも対応する。

開発の背景

半導体の高機能化では近年、インターポーザー上に複数の異種チップを集積するヘテロジニアスインテグレーション(異種チップ集積)が主流となっている。現在は、シリコンインターポーザーが主流だが、コストの観点から将来的には有機インターポーザーを採用した半導体パッケージの普及が見込まれている。

しかし、一般的な有機インターポーザーは構造的に剛直性に乏しく、単体でのハンドリングが困難なため、電気検査時には支持体等に固定する必要があり、その状態では、表裏の導通の確認ができないことが課題だった。

関連記事

TOPPANがJOLED能美事業所を購入、FC-BGAの生産能力拡大を目的に

TOPPANがJOLED能美事業所を購入、FC-BGAの生産能力拡大を目的に

TOPPANは、有機ELディスプレイ開発/製造のJOLEDと、JOLED能美事業所の土地/建屋の売買契約を2023年11月28日に締結したと発表した。 ディスプレイ画面への加飾と映像表示を両立したシートを自動運転車やSDV向けに展開

ディスプレイ画面への加飾と映像表示を両立したシートを自動運転車やSDV向けに展開

TOPPANは、自動運転車やソフトウェアデファインドビークルをターゲットに、ディスプレイ画面への加飾と映像表示を両立した特殊な化粧シート「ダブルビュー フィルム」の展開をスタートした。 TOPPANとTSFがOPP基材バリアフィルムを開発、欧米やインドなどで発売

TOPPANとTSFがOPP基材バリアフィルムを開発、欧米やインドなどで発売

TOPPANとインドを拠点とするTOPPAN Speciality Films(TSF)は、二軸延伸ポリプロピレン(OPP)を基材とするバリアフィルム「GL-SP」を開発し、生産/販売を開始すると発表した。 5Gミリ波を任意の方向に反射可能な、軽量で柔軟な反射シートを開発

5Gミリ波を任意の方向に反射可能な、軽量で柔軟な反射シートを開発

凸版印刷は、5Gで使用されるミリ波帯を任意の方向に反射できるシートを開発した。薄くて軽く、柔軟性があるため、従来の金属製反射板に比べて利便性や安全性に優れる。また、表面を木目調や大理石調にデザインして、壁紙として室内に設置できる。 太陽ホールディングスが開発を進める、半導体向け高解像度感光性絶縁材料の性能とは?

太陽ホールディングスが開発を進める、半導体向け高解像度感光性絶縁材料の性能とは?

本稿では、太陽ホールディングスが開発中の高解像度感光性絶縁材料について、講演「半導体の三次元積層に向けたRDL(再配線層)材料について」を通して紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

コーナーリンク