東芝が再興計画を発表、繰り返してきた計画未達の悪循環から抜け出せるのか:製造マネジメントニュース(2/2 ページ)

島田氏「次の100年に向けて新たに変身していく必要がある」

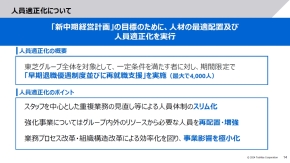

東芝再興計画の基盤となる収益力強化に必要なのが固定費の抜本的削減である。そのために、「早期退職制度並びに再就職支援」として人員最適化を実施する。50歳以上の国内のスタッフ部門や関連人員が主な対象となっており、期限は2024年11月、最大4000人を想定している。早期退職申し込み者には32カ月分の加算金が支払われ、再就職支援も最長2年間行うとしている。

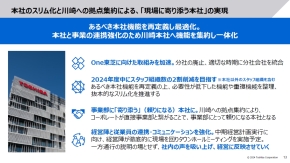

また、コーポレート部門と事業部の協働体制を深めることを目的に、2025年度上期中に現在の浜松町本社(東京都港区)を、川崎駅前にある川崎本社(スマートコミュニティセンター、川崎市幸区)を中心とする川崎地区に移転、集約することを決めた。事業部を担う東芝エネルギーシステムズ、東芝インフラシステムズ、東芝デバイス&ストレージ、東芝デジタルソリューションズの4つの分社会社の他、研究開発部門も川崎地区に拠点を置いており、本社組織であるコーポレート部門のスリム化と川崎地区への拠点集約により、「現場に寄り添う本社」の実現を目指す。

島田氏は「2025年に150周年を迎える東芝は、次の100年に向けて、社会に求められる企業体へ新たに変身していく必要がある。東芝はこれまでにないものを生み出す技術のダイバーシティを有しているものの、内部硬直性と外部硬直性という2つ硬直性の壁があり、真の力を生かせていなかった。今回の本社移転によって内部硬直性を打破し、事業間の連携/相乗効果の実現を図る。また、外部パートナーとのパートナーリングにより外部硬直性の打破も進めていく」と語る。

【訂正】当初「2025年に100周年を迎える東芝」としておりましたが、正しくは150周年でした。本文は修正済みです。

デバイス事業は2026年度のROS10%達成のけん引役に

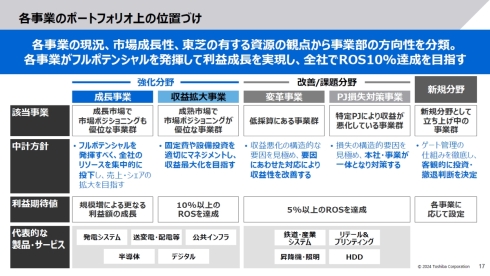

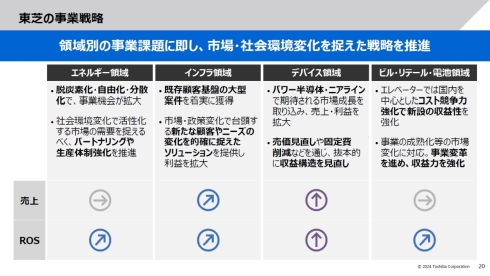

東芝再興計画では、4つの分社会社が担う各事業のポートフォリオ上の位置付けもあらためて規定した。まず、ROS10%達成を支える強化分野は、成長市場で市場ポジショニングが優位な成長事業、成熟市場で市場ポジショニングが優位な収益拡大事業から成り、発電システムや送変電/配電、公共インフラ、半導体、デジタルが代表的な製品/サービスとなる。一方、ROS5%以上を目標とする改善/課題分野は、低採算にある変革事業と、特定プロジェクトによる収益が悪化しているPJ損失対策事業があり、代表的な製品/サービスは鉄道/産業システム、リテール&プリンティング、昇降機/照明、HDDである。

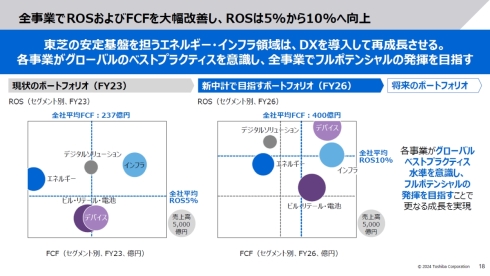

2023年度時点で、これらの事業の全社平均のROSは約5%だが、エネルギー、デジタル、インフラは5%以上、ビル/リテール/電池、半導体とHDDから成るデバイスが5%を下回る状況にある。2026年度には、エネルギー、インフラのROSを10%前後、デジタルは10%超に高め、デバイスは10%を大きく上回るROSに反転させる。ビル/リテール/電池は5%超にROSを改善させて、全体平均としてROS10%の達成を目指すことになる。

なお、デバイスで10%を大きく上回るROSを達成する成算については「2022〜2023年度は市況悪化もあってROSが低下しているが、市況の回復と先行して行った設備投資の成果の刈り取りに加え、収益構造改革も進めることで実現する」(島田氏)という。

関連記事

非公開化が決まった東芝は“One Toshiba”を目指す

非公開化が決まった東芝は“One Toshiba”を目指す

紆余曲折あった東芝ですが、今回の非公開化を契機に一体感を持って前に進んでいってほしいところです。 東芝が研究開発新棟を公開、島田社長「光輝く東芝を目指すための拠点」

東芝が研究開発新棟を公開、島田社長「光輝く東芝を目指すための拠点」

東芝は、小向事業所(川崎市幸区)内に開設した研究開発新棟「イノベーション・パレット」のオープンニングセレモニーを開催するとともに、同所を報道陣に公開した。 東芝が新経営体制を発表、トップを継続する島田氏は分社会社4社の社長も兼任

東芝が新経営体制を発表、トップを継続する島田氏は分社会社4社の社長も兼任

東芝は2023年12月22日開催予定の臨時株主総会に合わせて新たな経営体制に移行する方針を発表した。 ロームが資本提携も視野に東芝の半導体事業との協業へ、売上高合計は1兆円規模

ロームが資本提携も視野に東芝の半導体事業との協業へ、売上高合計は1兆円規模

ロームは、日本産業パートナーズ(JIP)に対して、ロームと東芝の半導体事業との業務提携強化に向けた協議を開始する旨の提案を行ったと発表した。 東芝は8年間のトンネルを抜け“強い会社”へ、非公開化に向けたTOBが開始

東芝は8年間のトンネルを抜け“強い会社”へ、非公開化に向けたTOBが開始

東芝は、投資会社の日本産業パートナーズ(JIP)をはじめとする国内企業を中心とした企業群による株式非公開化に向けたTOBが2023年8月8日に開始されることを受けて、株主に対してTOBへの応募を推奨することを表明した。 東芝は“パンドラの箱”を開ける、データビジネスで硬直性打破を目指す島田氏

東芝は“パンドラの箱”を開ける、データビジネスで硬直性打破を目指す島田氏

東芝は2022年6月3日、代表執行役社長 CEOの島田太郎氏、社外取締役で特別委員会委員長のジェリー・ブラック氏が報道陣の合同インタビューに応じ、同年6月2日に発表した新たなグループ経営方針の内容などについて説明した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク

東芝の島田太郎氏

東芝の島田太郎氏