Uber Eatsがロボット配送を開始もユーザーは選択できず、当たればラッキー!?:ロボット開発ニュース(2/2 ページ)

「人による配送を補完する存在に」

Uber Eats Japan マーケットオペレーションディレクターのアルビン・ウー氏は「Uber Eastの自転車やバイク、軽貨物、徒歩による配達にこれからはロボットが加わることになる。米国に次いで日本でロボットデリバリーサービスを開始した理由は2つある。1つは、コロナ禍の後も前年比で2桁%の成長を維持する日本を非常に重要な市場と考えていることだ。もう1つは、日本には良好なインフラが整備されており、配送ロボットの移動に最適なことだ。ロボットで全ての配送が行えるようになる未来はまだまだ先のことだが、さまざまな場面で人による配送を補完する存在になるだろう」と語る。

会見の登壇者。左から、三菱電機 開発本部 先進応用開発センター センター長の田中昭二氏、Uber Eats Japan マーケットオペレーションディレクターのアルビン・ウー氏、カートケン CEOのChristian Bersch氏[クリックで拡大]

会見の登壇者。左から、三菱電機 開発本部 先進応用開発センター センター長の田中昭二氏、Uber Eats Japan マーケットオペレーションディレクターのアルビン・ウー氏、カートケン CEOのChristian Bersch氏[クリックで拡大] 配送ロボットの可能性。直近では、利用者が増える悪天候時のリソースを補完や、小売りパートナーであるUber Directへのサービス提供などを想定している。エレベーターとのシステム連携によりドア前配達も可能で、配達員がいない地方や過疎地域での利用も検討している[クリックで拡大] 出所:Uber Eats Japan

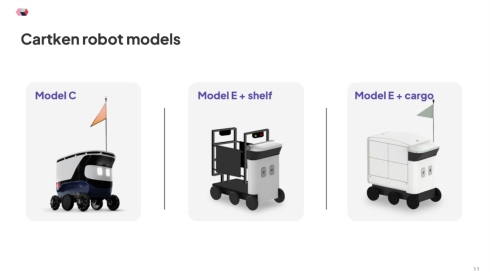

配送ロボットの可能性。直近では、利用者が増える悪天候時のリソースを補完や、小売りパートナーであるUber Directへのサービス提供などを想定している。エレベーターとのシステム連携によりドア前配達も可能で、配達員がいない地方や過疎地域での利用も検討している[クリックで拡大] 出所:Uber Eats Japan配送ロボットは、米国内におけるUber Eatsのロボットデリバリーサービスにも用いられているカートケンの「Model C」を使用する。外形寸法は長さ71×幅46×高さ60cmで、最大積載容量は27l(リットル)/20kg。最高速度は、改正道路交通法で定められた遠隔操作型小型車の仕様合わせて時速5.4kmとなっている。カメラにより360度全周囲をセンシングすることで、高度なAI(人工知能)アルゴリズムによる自律走行が可能だ。また、オペレーターによる遠隔監視も可能で、想定外の緊急対応なども行えるようになっている。「このModel Cの他にも、より大型で工場などでも用いられている『Model E』もある」(カートケン CEOのChristian Bersch氏)という。

配送ロボットを国内仕様にカスタマイズする作業は三菱電機が担当した。2022年からカートケンやさまざまな国内パートナー企業とともに、約4500回/7500kmの配送実績を実証実験ベースで積み上げてきた。米国と異なる交通法制への対応や、エレベーターなどビル設備との連携開発なども行っており、今後は工場の棟間搬送などへの適用も検討している。三菱電機 開発本部 先進応用開発センター センター長の田中昭二氏は「ロボットの移動可能なエリアを拡張しつつ、ユースケースを増やしてスケールアップしていき、ロボット搬送が用いられている周辺領域を取り込むなどして新たな価値創出につなげたい」と強調する。

関連記事

公道走行可能な自律移動ロボット基盤や、力制御可能なモジュール型ロボットを出展

公道走行可能な自律移動ロボット基盤や、力制御可能なモジュール型ロボットを出展

パナソニック ホールディングスは「2023国際ロボット展」において、屋外走行可能な自律移動ロボット基盤や、力制御可能なモジュール型ロボット、多様な把持を可能とするロボットハンドなど、開発中のロボット技術群を参考出展した。 1人のオペレーターで複数の配送ロボットを遠隔操作する実証実験を開始

1人のオペレーターで複数の配送ロボットを遠隔操作する実証実験を開始

京セラコミュニケーションシステムとNEDOは、1人のオペレーターで複数の自動配送ロボットの遠隔監視、操作を行える配送サービスの実証実験を開始した。 パナソニックHD、遠隔操作型小型車を用いた自動配送ロボットの運用を開始

パナソニックHD、遠隔操作型小型車を用いた自動配送ロボットの運用を開始

パナソニック ホールディングスは、遠隔操作型小型車における届出制に基づいた自動配送ロボットの運用を、神奈川県藤沢市および東京都千代田区丸の内にて開始した。 イオングループのデジタルシフトを象徴する物流拠点「誉田CFC」は何がすごいのか

イオングループのデジタルシフトを象徴する物流拠点「誉田CFC」は何がすごいのか

イオンネクストは、本格稼働を開始したオンラインマーケット事業「Green Beans」の物流拠点である「誉田CFC」を報道陣に公開した。 エレベーターで緊急事態に直面した配送ロボの行動パターンを実験

エレベーターで緊急事態に直面した配送ロボの行動パターンを実験

戸田建設、ZMP、日立ビルシステムの3社は、茨城県つくば市の戸田建設 技術研究所で、ロボットが建物の内外を自由に人と一緒に移動できる環境の実現を目指した実験を行った。 清掃や配送、警備などサービスロボットの普及に不可欠、ロボフレとは何か

清掃や配送、警備などサービスロボットの普及に不可欠、ロボフレとは何か

ロボットフレンドリー施設推進機構は「ロボットフレンドリー×施設管理 令和4年度成果報告会」を東京都内で開催した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク