SiCへのルチル構造二酸化ゲルマニウム製膜に成功:研究開発の最前線

立命館大学とPatentixは、PhantomSVD法を用いて、ルチル構造二酸化ゲルマニウムをSiC上に製膜することに成功した。酸化物半導体パワーデバイス開発の課題となる、基板の低熱伝導率の解決に向けて前進した。

» 2023年10月11日 11時00分 公開

[MONOist]

立命館大学は2023年9月20日、同大学発のベンチャー企業Patentixと共同で、PhantomSVD(ファントム局所的気相成長)法を用いて、次世代半導体材料のルチル構造二酸化ゲルマニウム(r-GeO2)を炭化ケイ素(SiC)上に製膜することに成功したと発表した。

Patentix独自製法のPhantomSVD法は、霧状にした溶液を使用する化学気相成長(CVD)法とは違った原理で結晶成長ができ、より安全性の高い薄膜合成が可能だ。安全かつ安価な原料を活用するため、費用対効果も高い。

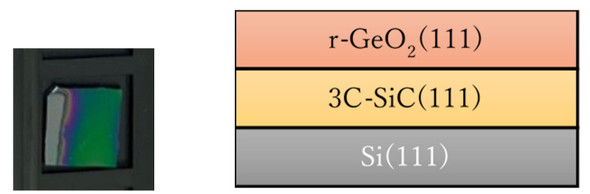

左:Si(111)/3C-SiC(111)上に成長したルチル構造r-GeO2の写真。左端の未成長部は膜厚測定のためにマスキングした跡。右:Si(111)基板上に製膜した<111>配向 3C-SiC 薄膜の上にr-GeO2の製膜を行った[クリックで拡大] 出所:立命館大学

左:Si(111)/3C-SiC(111)上に成長したルチル構造r-GeO2の写真。左端の未成長部は膜厚測定のためにマスキングした跡。右:Si(111)基板上に製膜した<111>配向 3C-SiC 薄膜の上にr-GeO2の製膜を行った[クリックで拡大] 出所:立命館大学r-GeO2は、SiCや窒化ガリウム(GaN)に比べてバンドギャップが大きい。そのため、r-GeO2を使用したトランジスタやダイオードは、高耐圧、高出力、高効率(低損失)というパワーデバイス特性を備える可能性がある。

一方で、酸化物半導体パワーデバイスの開発では、基板の熱伝導率が低いという課題があった。今回、放熱性に優れたSiCを利用することで、この課題解決の可能性が示された。今後は、r-GeO2薄膜の電気特性評価や膜中の欠陥評価などを実施し、品質の高いr-GeO2エピ製膜技術の開発を進めていく。

関連記事

指向性マイクロフィンガーによる触診技術を開発

指向性マイクロフィンガーによる触診技術を開発

立命館大学は、触覚センサーを集積し、人の指のような動作が可能なマイクロフィンガーによる触診技術を開発したと発表した。また、マイクロフィンガーの曲げ動作によって得られる指向性の有効性を確認した。 USBコネクター挿入で位置決め精度0.3mm、パナソニックがロボット向けAIで新技術

USBコネクター挿入で位置決め精度0.3mm、パナソニックがロボット向けAIで新技術

パナソニック ホールディングス、パナソニック コネクト、立命館大学の3者は、視覚と触覚のマルチモーダル情報を使ったサブミリ(1mm以下)の精密位置決め技術「TS-NVAE」を開発した。同技術を用いて協働ロボットによるUSBコネクターの挿入作業を行ったところ、成功率100%、位置決め精度0.3mmを達成したという。 食品を自在につかむロボットをどう実現するか、CPSによるシステム思考での挑戦

食品を自在につかむロボットをどう実現するか、CPSによるシステム思考での挑戦

立命館大学は2021年10月12日、プレスセミナーを開催し、立命館大学 理工学部 教授の川村貞夫氏が研究責任者を務め、SIP戦略的イノベーション創造プログラム「フィジカル空間デジタルデータ処理基盤」にも選ばれている「CPS構築のためのセンサリッチ柔軟エンドエフェクタシステム開発と実用化」プロジェクトについて紹介した。 ロボットのシステムインテグレーターは魅力ある仕事か「もうかるとはいえない」

ロボットのシステムインテグレーターは魅力ある仕事か「もうかるとはいえない」

立命館大学は、東京都内でプレスセミナーを開催し、「ロボットシステムインテグレーターの現状と課題」について産学の両面から解説した。 ダンゴムシの脚の力はどのくらい? 立命館大学が世界で初めて測定に成功

ダンゴムシの脚の力はどのくらい? 立命館大学が世界で初めて測定に成功

立命館大学は2022年11月9日、触覚センサーなどを搭載するマイクロハンドを操作し、ダンゴムシの脚力などの測定に世界で初めて成功したとして、説明会を開催した。同研究は同年10月10日に「Scientific Reports」のオンライン版に掲載された。 古くて新しいアドホックネットワーク、普及を担う最新研究を知る

古くて新しいアドホックネットワーク、普及を担う最新研究を知る

デバイスを無線通信で相互接続し、デバイス同士の直接通信を数珠つなぎする「モバイルアドホックネットワーク(MANET)」。立命館大学は2019年3月12日、東京都内でアドホックネットワークをテーマとしたプレスセミナーを開催し、同学 情報理工学部 准教授の野口拓氏がMANETの最新研究動向を概説した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- マイクロ波を活用した真空溶剤蒸留回収装置を開発、2027年に販売

- 「飲料缶の技術」を応用、金属と樹脂を強固につなぐ「PLATEM」

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR