メイカームーブメントからの10年:環デザインとリープサイクル(1)(2/3 ページ)

慶應義塾大学 SFC 田中浩也研究室の歩み

さて、このように、縦割りの部署に分かれていては生かしにくい技術だからこそ、その突破口を最初に切り開く役割と責任、そして可能性は、大学の研究室に求められる。筆者は幸運なことに、慶應義塾大学 SFC(湘南藤沢キャンパス)という、分野の壁がなく文理融合的で、未知のもの、新しいものを常に貪欲に吸収する気風を持つ大学キャンパスに勤めていたために、最初から「設計と生産の壁など何も意識しない」まま、学生たちとともに、ただただ「可能性だけを直視」するような研究スタイルをとることができた。

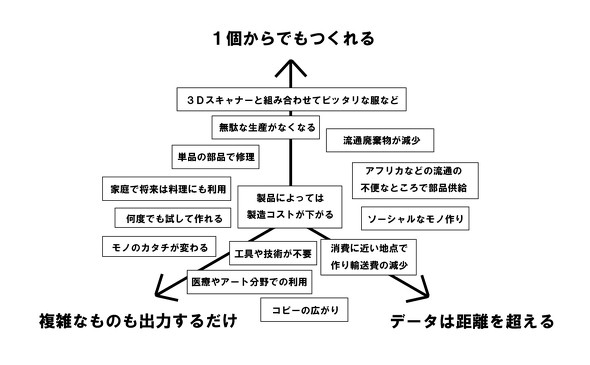

2014年の時点で、学生たちと進めていた研究を整理しながら未来を展望し、上梓したのが『SFを実現する 3Dプリンタの想像力』(講談社現代新書)という書籍だった。その中で、図5のような見取り図を予測的に示した。

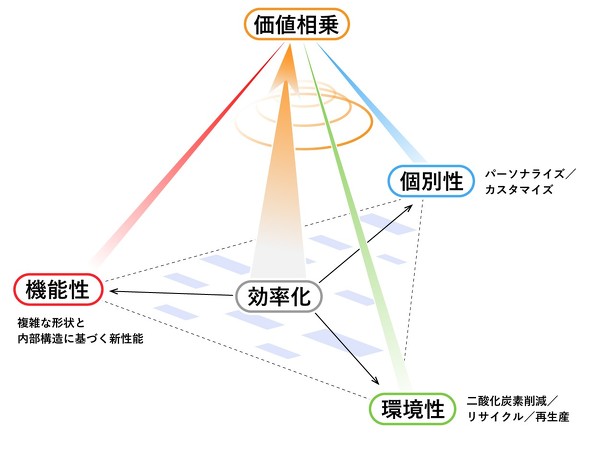

図5 3Dプリンタの3つの価値軸(「3Dプリンタの本質は、モノをつくることがネットのパラダイムに乗ることだ」遠藤諭さんのまとめ図を許可を得て転載)[クリックで拡大] 出所:SFを実現する 3Dプリンタの想像力(講談社現代新書)

図5 3Dプリンタの3つの価値軸(「3Dプリンタの本質は、モノをつくることがネットのパラダイムに乗ることだ」遠藤諭さんのまとめ図を許可を得て転載)[クリックで拡大] 出所:SFを実現する 3Dプリンタの想像力(講談社現代新書)ただ、この図を用いて講演会などを続けていく中で、すぐにある問題に気が付いた。「製品によっては製造コストが下がる」と図の中心部に描かれていることが、思考を限定的にし、狭めてしまうのである。すなわち、前述の創造生産性でいう「生産性(時間、コストの削減)」の観点(いわば分母の縮小)のみに、どうしても考えが引きずられていってしまう。

他方で、「設計による新たな付加価値の付与」の観点(いわば分子の拡大)は、図5の周縁部に示した「1個からでもつくれる」「複雑なものも出力するだけ」「データは距離を超える」の3軸に整理できるのだが、実はこの3つはそれぞれが独立というよりも、3つの価値が束になって掛け合わさったときに、最大価値が発揮される。そこで、あらためて図を立体化して記述したのが図6である。

このようにしてフレームワーク構築を進めていったが、いくら抽象的にフレームワークを整理してみたところで、実際に「モノ」を作ってみないことには「価値」というものは捉えにくい。そこで、

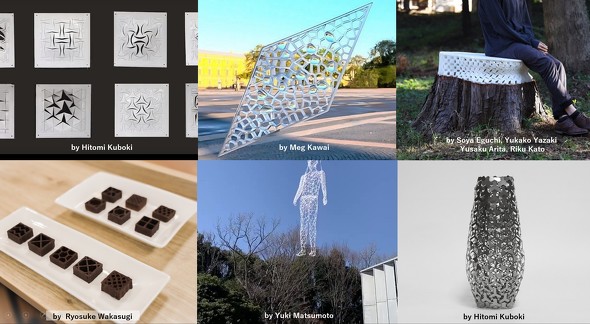

3Dプリンタがもたらす個別性/機能性/環境性の3軸を、医療、建築、食品、ファッション、家具、プロダクト、モビリティなどの各ジャンルに当てはめ、デジタル製造によって「初めて生み出される価値」が具体的にどのようなもので、どのように発現するのか? 実際にモノを作りながら、自分自身の目や手を使って、手触りをもって具体的に確認し、さらにそれを確信へと変えていくような試み

を行うことになった。

慶應義塾大学 SFC 田中浩也研究室における過去約10年間の研究、実践活動の主目的は、せんじ詰めればこの1文に尽きる。この活動には、共同研究として多くの企業からも参加があり、製品化、産業化にまで至ったものもあるが、スタートアップ起業というかたちで、研究テーマをそのままビジネスに結び付けていった学生たちも多く存在する。そのほとんどは、研究室でデジタル特殊設計に関する「技術」を身に付け、自ら創り出したものの「価値(将来性)」について整理、言語化し、体系化して、確信を深めていった学生たちであった。

デジタル(計算)を用いた新たなメタマテリアルの創出を手掛けるNature Architects、建築の民主化を掲げるスタートアップVUILD、看護分野で3Dプリンタ活用も手掛けるNODE MEDICAL、作業療法士による3Dプリント自助具製作を世界に広めようとするICTリハビリテーション研究会/ファブラボ品川、食品3Dプリンタの分野で新たな「食感価値」を創出しようとするByte Bites、新たな色彩論とともに3Dプリント品を現代の工芸品の域にまで高めている積彩など、他にも研究室OB/OGによる起業の例は多数存在する。

これら全てが3Dプリンタに軸足を置いているわけではないものの、研究室で取り組んだ萌芽的なテーマを、研究室から会社へと実践と探求の場所を移し替えながら、今も取り組み続けているのが、「ラボドリブン起業(家)」たちである。

こうした活性度の高い環境が出来上がった背景には、研究室の中からのスタートアップ以外にも、慶應義塾大学 SFC研究所の研究員として、あるいは共同研究のパートナーとして、いくつものスタートアップ企業が、外部からも研究室と深い関わりを持ってきたこともあるだろう。

具体的には、パーソナルモビリティを手掛けるWHILL、スマートフットウェアを手掛けるORPHE、アメーバ型ロボットなどを手掛けるSoftRoid、3Dプリント義足などを制作するゲイトアシスト、3Dプリント医療用インソールなどを販売するラピセラといったスタートアップ企業と連携し、時に学生とも混ざり合って活動をしてきた。また、音声読み上げ眼鏡のオトングラス、3Dプリント義手を手掛けていたExiiiらも研究室と関わりがあり、状況の変化はありながらも、今なお人的な関係が続いている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- なぜ「最新の優れた技術」が現場で使われないのか

- 共振はなぜ起きる? ばね−マス系と伝達関数で考える

- 設計者の思考を止めないという視点

- 主応力とミーゼス応力は何が違うのか 「応力」で考える強度設計の基本

- 変形玩具から着想のICOMA「TATAMEL BIKE」がiF DESIGN AWARD 2026を受賞

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 3Dプリンタ用高靭性材料「ToughONE」の対応機種を小型モデルへ拡大

- 測量の常識を変えるハンディー型3Dスキャナー 歩くだけで空間を丸ごと3D点群化

- アディダス、3Dプリンタシューズの新色発売 直営店2店舗で工場見学の疑似体験も

- 直径2.5mの巨大アートを3Dプリント、カーボンリサイクル素材で実現