旭化成のDX戦略は展開期から創造期へ、全従業員4万人がデジタル人材に:第4次産業革命の現在地(3/3 ページ)

「デジタル創造期」の先行事例は「Asahi Kasei Garage」

2022〜2023年度の「デジタル創造期」は、DXによって無形資産の価値化など新しいビジネスモデルや新事業の創造が求められる。

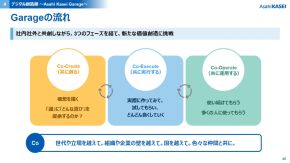

その先行事例となるのが「Asahi Kasei Garage」である。デザイン思考やアジャイル開発を基にしたイノベーション創出やDXのためのアプローチ手法である「Garage」を実行、推進するチームであり、従来の手法にとどまらない新しい仕組みによる新事業創造を目指している。現時点では、14のプロジェクトが進行中である。

Asahi Kasei Garageの事例としては、「誰もが」「いつでも」データにアクセスできるインフラとして構築している全社共通のデータマネジメント基盤がある。各種データを活用したダッシュボードをポータルサイトで共有し、データの利活用推進に役立てているという。

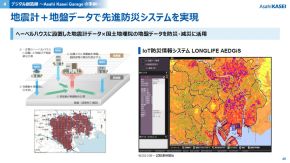

社外向けでは、ヘーベルハウスに設置した地震計と国土地理院の地盤データを防災・減殺に役立てる先進防災システムが「LONGLIFE AEDGiS(ロングライフイージス)」ある。東京23区内のヘーベルハウスは、2km四方のメッシュとなるように地震計を設置しており、これと国土地理院の50m四方メッシュの地盤データを組み合わせることで、東京23区内約4万棟のヘーベルハウスの地震による被害を推定できる。

また、「デジタル創造期」の社会変革に貢献する2つの技術も取り上げた。1つは「複製できない真贋判定ラベル」で、微細な金属メッシュを持つ透明ラベルとブロックチェーンを用いたデータベースの組み合わせにより、偽造品の流入を防止し、真正品だけを消費者のもとに届けるサプライチェーンに実現に貢献する。2022年夏にサービスをリリースする予定だ。

もう1つは、ブロックチェーンを活用したプラスチック資源循環デジタルプラットフォーム「BLUE Plastics」の開発プロジェクトだ。ポリエチレン製溶剤容器のケミカルリサイクルに向けて、旭化成を含めて16社が参加するコンソーシアム「BLUE Plastics Salon」によって推進されている。

これらの他にも、カーボンフットプリントの最小化や、旭化成発祥の地である延岡(宮崎県延岡市)の健康長寿プロジェクトなどでもデジタル技術を取り入れているという。

久世氏は「日本の化学産業は世界をリードしているが、IT化、デジタル化で遅れているため強みを出し切れていないのではないか。このままでは、強力な日本の化学産業が弱まってしまいかねない。現在の競争優位をさらに高めるためにもDXは必須だ」と、旭化成にとどまらず、化学産業におけるDX戦略の重要性を訴えた。

関連記事

横河電機が進める2つのDX、グローバル最適化やIT変革を推進

横河電機が進める2つのDX、グローバル最適化やIT変革を推進

日本ものづくりワールド(2021年2月3〜5日、千葉県・幕張メッセ)の特別講演として、横河電機 執行役員(CIO)デジタル戦略本部長 兼 デジタルエンタープライズ事業本部DXプラットフォームセンター長の舩生幸宏氏が「横河電機のグローバルIT戦略〜DX推進に貢献出来るIT部門への変革〜」をテーマに講演した。 「DXの型」でコトづくり実現へ、古河電工デジタルイノベーションセンターの挑戦

「DXの型」でコトづくり実現へ、古河電工デジタルイノベーションセンターの挑戦

古河電気工業(古河電工)は2020年4月、社内のデジタル化の取り組みの成果を社内で横串を通して広げていく部署として、研究開発本部の傘下にデジタルイノベーションセンターを設立した。センター長を務める野村剛彦氏に、同センターの設立経緯や取り組みなどについて聞いた。 帝人は日立との「情報武装化」でマテリアルズインフォマティクスを加速する

帝人は日立との「情報武装化」でマテリアルズインフォマティクスを加速する

帝人が、新素材の研究開発におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に向けて、日立製作所との協創を始める。帝人と日立は今回の協創をどのように進めていこうとしているのか。両社の担当者に聞いた。 半導体不足の遠因となった、旭化成の半導体工場火災で起こったこと

半導体不足の遠因となった、旭化成の半導体工場火災で起こったこと

旭化成は2021年9月14日、2020年10月に起きた宮崎県延岡市の旭化成エレクトロニクス 半導体製造工場の火災について事故調査報告書をまとめたと発表した。建屋棟の損傷が激しく火災原因の特定には至らなかったが、発火場所の推定と、再発防止策などの調査結果を公開している。 旭化成がリチウムイオン電池用乾式セパレータの合弁会社を中国に設立

旭化成がリチウムイオン電池用乾式セパレータの合弁会社を中国に設立

旭化成は2021年9月22日、中国におけるリチウムイオン二次電池用乾式セパレータの合弁会社の設立について各国当局より認可を得られたため事業を開始すると発表した。 旭化成が185億円で自動車内装材事業を買収、欧州市場の強化へ

旭化成が185億円で自動車内装材事業を買収、欧州市場の強化へ

旭化成は2020年3月6日、米国の大手自動車シートサプライヤーAdientから自動車内装ファブリック事業を1億7500万ドル(約185億3048万円)で買収すると発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク