自動車産業の魅力は新型車だけじゃない、CASEやソフトウェアならではのやりがい:車載ソフトウェア(3/3 ページ)

多様なソフトウェア人材が働く自動車業界

2つ目のパネルディスカッションでは、自動車業界のソフトウェア開発の最新動向や、ソフトウェア開発の楽しさをテーマに各社のソフトウェアエンジニアが語った。

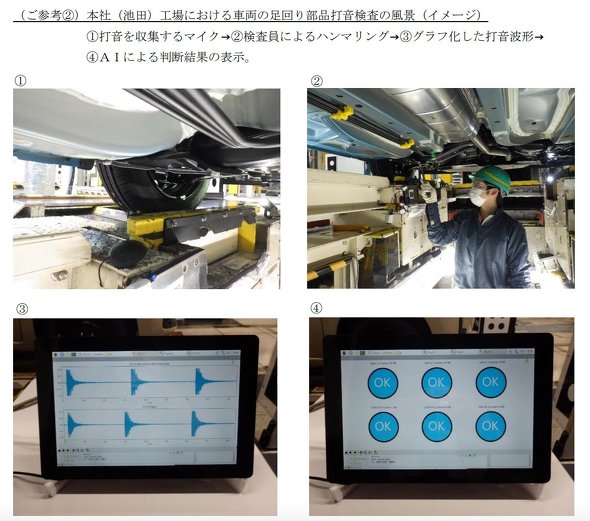

エンジン制御開発を経てAI(人工知能)活用に携わっているダイハツ工業のエンジニアは、AI技術が必要とされるのは情報系ばかりではなく、エンジンなどきめ細かい制御が求められる機械や、異音検知など人の感覚に頼る工程でも同様だと訴えた。

SUBARU(スバル)のエンジニアは、樹脂部品を設計するサプライヤーから転職して入社した。前職の業務とは関係なく独学でAIを勉強し、AI活用の世界的なビジネスコンペ「kaggle」で12位に入賞。3次元での環境認識、動き方の予測、ぶつからない経路の選択など自動運転技術にAIが必要とされているが、そもそも実装できるかもまだ分からないものに取り組む魅力を感じ、他の業界も検討した上で自動車業界に残ることを選んだ。AIは個人でも始められて、コミュニティーを通じて他の開発者と議論ができることなどが魅力だという。

三菱自動車のエンジニアは、制御によってクルマの特性が変わることに楽しさがあると語った。設計者に言われた通りにつくるだけでなく、設計者の目線に立ってクルマの目指すところを作り込んでいくことができ、ソフトウェアを異なるモデルや仕向け地に水平展開する環境構築といった新たなチャレンジもできるとアピールした。

ホンダのエンジニアは、生産ラインをAIで効率化する中での苦労を語った。ハードウェアとソフトウェアのぶつかり合いで相性も決して良くないが、ハードウェア側にヒアリングしながらいかに貢献できるか試行錯誤し続けているという。また、車載情報機器でのオープンソースソフトウェア活用や、Google(グーグル)をはじめとするテック企業との協力など、他社との協力を重視する姿勢に変わっていることを強調した。

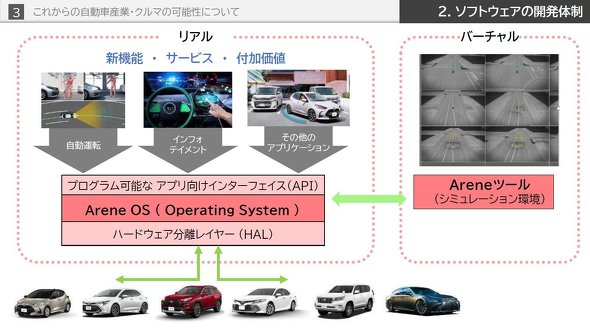

楽天やヤフージャパンを経てトヨタ自動車に入社したエンジニアは、自分が書いたソースコードでモノを動かせることが製造業ならではの楽しさだと語った。自動車の本体だけを開発する時代ではなくなり、さまざまな興味関心や挑戦を受け止める土壌があるとアピールするとともに、サプライヤーに任せていてはスピードが遅くなるためソフトウェアの内製化が進んでいると説明した。

関連記事

カワサキが二輪やオフロード四輪を電動化、大型バイクはEVより水素エンジンが有力

カワサキが二輪やオフロード四輪を電動化、大型バイクはEVより水素エンジンが有力

川崎重工のモーターサイクルとエンジンの事業を承継したカワサキモータースは2021年10月6日、事業方針説明会を開いた。新会社はカーボンニュートラルの実現、急成長するオフロード四輪車への対応に加えて、ブランド力や商品力の向上など持続的な成長に向けた取り組みを強化する。 トヨタグループはソフト開発体制を1万8000人に、「幅広い分野の人材が必要」

トヨタグループはソフト開発体制を1万8000人に、「幅広い分野の人材が必要」

トヨタ自動車は2021年8月25日、オンラインで説明会を開き、ソフトウェアやコネクテッド技術の開発方針を発表した。 家電やスマホの苦い経験に裏打ちされた、パナソニックの統合コックピットの競争力

家電やスマホの苦い経験に裏打ちされた、パナソニックの統合コックピットの競争力

社内カンパニーの1つであるパナソニック オートモーティブ社は、2022年4月から事業会社「パナソニック オートモーティブシステムズ」としてスタートを切る。2021年10月1日からはこれに向けた移行期間で、「自主責任経営体制」となった。 ダイハツがAI人材の育成を強化、生産から開発、事務も対象にAI啓発研修

ダイハツがAI人材の育成を強化、生産から開発、事務も対象にAI啓発研修

ダイハツ工業は2021年3月4日、AI(人工知能)関連の教育プログラムを開始し、全社に展開すると発表した。2020年12月からスタッフ職全員を対象としたAI啓発研修をスタートしており、習得したAIの基礎知識をそれぞれの職場で普及させていく。より高度なAI活用を検討する部門には「AI道場」などの業務領域に応じた専門研修を実施する。社内のデータを活用した研修も行う。およそ1年かけて、社内のAIプロジェクトをけん引できる人材を育てる。 ヤマハ発動機の自動運転車は路面を見て走る、磐田市で2年間の実証実験開始

ヤマハ発動機の自動運転車は路面を見て走る、磐田市で2年間の実証実験開始

ヤマハ発動機は2019年6月27日、静岡県磐田市の本社で会見を開き、低速自動運転車を使った2年間の公道実証実験を同市で開始すると発表した。 スズキとソフトバンクが自動運転を共同開発、自動車とITそれぞれの思惑

スズキとソフトバンクが自動運転を共同開発、自動車とITそれぞれの思惑

スズキとソフトバンク子会社のSBドライブは、自動運転技術を活用したスマートモビリティサービスの事業化で連携する。SBドライブが自動車メーカーと連携協定を結ぶのは初めて。浜松市、鉄道やバスを運行する遠州鉄道とも協力する。 ベンチャーの駆動系にエアレスタイヤ、3Dプリントシャシー、未来のトラックの形は

ベンチャーの駆動系にエアレスタイヤ、3Dプリントシャシー、未来のトラックの形は

日野自動車はモビリティプラットフォーム「Flat Former(フラットフォーマー)」を「第46回東京モーターショー2019」(会期:2019年10月24日〜11月4日、東京ビッグサイト他)で披露した。現時点では実際に動く車両ではないが、将来的に実現可能性の高い技術を取り入れて未来のトラックの形を示した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

コーナーリンク