次世代モビリティで海を変える──ASVやAUV、ROV活用の最前線:船も「CASE」(1/3 ページ)

国土交通省が『令和6年度「海の次世代モビリティ」の利活用に関する実証事業の成果報告会』を開催し、ASV、AUV、ROVといった海の次世代モビリティを活用した最先端の海洋技術の実証結果を紹介。今回の実証では、有害赤潮の早期発見、海洋インフラの点検、沿岸漁場の環境モニタリング、ドローンを活用したカモ食害対策などが実施された。

国土交通省は、2025年2月26日に『令和6年度「海の次世代モビリティ」の利活用に関する実証事業の成果報告会』を開催し、ASV(小型無人ボート)、AUV(自律型無人潜水機)、ROV(遠隔操作型無人潜水機)を活用した最先端の海洋技術の実証結果を紹介した。今回の実証では、有害赤潮の早期発見、海洋インフラの点検、沿岸漁場の環境モニタリング、ドローンを活用したカモ食害対策などが実施された。

海の次世代モビリティの社会実装

国土交通省 総合政策局長の塩見英之氏は、海の次世代モビリティの開発と社会実装を推進するため、関係者が一丸となって取り組んでいることを紹介した。2020年に協議会を立ち上げ、2021年度からは地域のニーズに応じた技術実証を支援し、これまで22件の実証を実施してきた。

塩見氏は「海の次世代モビリティは、人の手によらずに海を可視化し、社会課題の解決に貢献できる技術だ」と述べ、2024年で支援した4件の実証についても「赤潮の早期発見、ノリ養殖の鳥害対策、漁業管理の最適化、下水管路の点検効率化など、いずれも興味深い成果が期待される」と語った。

また同氏は、技術の有効性が確認され、社会実装に向けた課題も明らかになったことを評価し、「実用化に向けて大きく前進した」と述べた。さらに、今後の成長発展を見据え、「海の次世代モビリティを社会の標準装備とし、産業としての基盤を確立していく」(同氏)との方針を示した。

海の次世代モビリティによる海洋DX

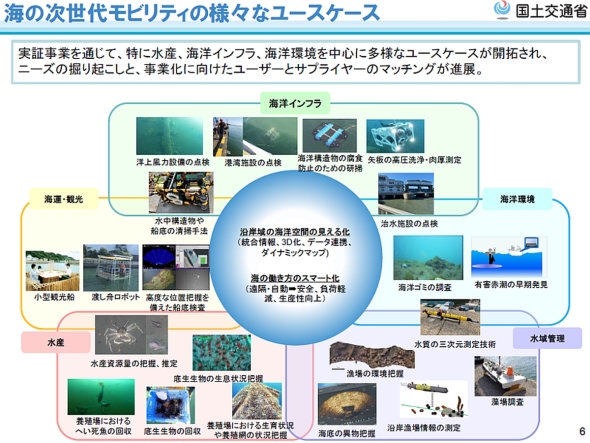

国土交通省 総合政策局 海洋政策課の竹内智仁氏は、海の次世代モビリティを活用した海洋DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進について説明した。沿岸域や離島では、人口減少と高齢化が進み、漁業や港湾インフラの維持管理が困難になっている。また、海洋環境の変化や磯焼け、洋上風力発電の拡大といった新たな課題への対応も求められている。

この課題解決のため、ASVやAUV、ROVといった海の次世代モビリティの活用が注目されている。これにより、省人化と効率的な海洋管理を実現し、海洋産業の持続可能な発展を促すことが可能になる。「次世代モビリティを活用し、海洋作業の安全性と生産性の向上を目指す」(竹内氏)。

実証実験の一環として、地域ごとのニーズに対応するプロジェクトが進行している。具体的には、港湾施設の点検、赤潮の早期発見、海洋ごみの監視、カモ被害の対策など、多様なユースケースが開拓されている。国は実証実験に対し、1件あたり500万円の支援を行い、技術の社会実装を促している。「海洋DXの推進には、産学官の連携が不可欠であり、地域のニーズに即した技術開発と実証が鍵となる」(竹内氏)。

また、情報共有と技術の普及を目的に、国交省は「海の次世代モビリティ」情報プラットフォームを設立した。竹内氏は「このプラットフォームを通じて、関係者の連携を強化し、さらなる技術革新と産業化を目指していく」とし、今後の展望を示した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- 油圧ショベルに3Dマシンガイダンス機能を付与するセンサーキットが誕生

コーナーリンク

国土交通省の塩見英之氏

国土交通省の塩見英之氏 国土交通省の竹内智仁氏

国土交通省の竹内智仁氏