次世代モビリティで海を変える──ASVやAUV、ROV活用の最前線:船も「CASE」(2/3 ページ)

海の次世代モビリティのエコシステム

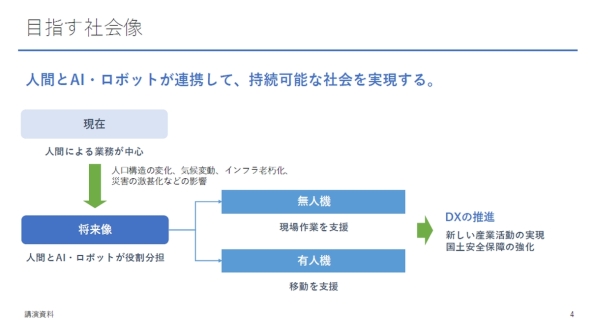

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科の特任講師であり、DRONE FUND 顧問/ポリシーデザイン 代表社員の高橋伸太郎氏は、次世代エアモビリティのエコシステム形成に関する考えを述べ、日本の海洋産業のDX推進に向けた重要性を強調した。高橋氏は「人口減少やインフラ老朽化といった社会課題に対応するため、無人機やエアモビリティの活用が鍵になる」と指摘し、産業化のためには官民連携の強化が不可欠と述べた。

日本は陸、海、空全ての分野で無人機技術が発展しており、特に海洋分野においては水上/水中ドローンの活用が広がりつつある。これに対し、「産業を成長させるためには技術開発だけでなく、産業構造の設計、人材育成、制度整備を並行して進める必要がある」(高橋氏)とし、特に地域ごとのエコシステム形成の重要性を説いた。自治体や地域の事業者が協力し、地域ごとに最適な技術活用を模索することが産業の発展につながるという。

また、海外の成功事例にも触れ、日本がシリコンバレーのようなエコシステムを形成するためには、政策提言と産業戦略の両輪が必要と指摘した。「エアモビリティの普及には、安全な運航管理やインフラ整備が求められる。単なる技術開発だけでなく、官民連携の枠組みを強化し、グローバルな視点での市場展開を視野に入れるべきだ」(高橋氏)。

特に海洋分野では、日本国内での市場開拓だけでなく、国際展開も視野に入れるべきであり、官民協力による戦略的なビジョンが必要だという。今後の展望として、「日本は海洋国家であり、海洋産業のDXを進めることで、次世代モビリティの産業化に大きな可能性がある」(高橋氏)と述べ、持続可能な社会の実現に向けた官民一体の取り組みを呼びかけた。

ASVを活用した有害赤潮の早期発見手法の実証実験

宇部セントラルコンサルタント 代表取締役社長の植田敏史氏は、ASVを用いた有害赤潮の早期発見手法について講演を行った。

瀬戸内海沿岸では、有害赤潮による漁業被害が深刻な問題となっている。特にカレニア ミキモトイというプランクトンの発生が漁業に大きな影響を与えており、被害を最小限に抑えるためには早期発見が不可欠だ。この解決策として、宇部セントラルコンサルタントが行った実証実験では、ASVにクロロフィルセンサーを搭載し、事前に設定したリスクの高い地点で測定を行い、鉛直方向のクロロフィル濃度をリアルタイムで調査船へ転送する方法を検証した。

実験は山口県下松市笠戸島の深浦湾で実施され、ASVは自律走航でA、B、Cの3地点に移動し、多項目水質計を昇降させながら水深ごとのデータを取得した。測定データは調査船へ無線で送信され、リアルタイムで監視された。さらに、ASVはC地点からA地点へ一定水深で移動しながらの水質連続観測も行い、赤潮発生リスクの把握を試みた。

実験の結果、ASVはおおむね安定した航行を維持し、水温、塩分、溶存酸素などのデータの信頼性が確認された。一方、クロロフィルaの測定値は「環境調査船すおう」と比較して低く、観測値の補正が必要なことが分かった。また、水深1m未満のデータ欠損が生じるなど、センサーの改良が求められる他、今後の課題として、推進力の強化、昇降機の軽量化、通信距離の改善、曳航によるかく乱を考慮したデータ補正手法の開発を挙げている。「ASVの精度は一定のレベルに達しているが、さらなる改良を加えることで実用化に向けた大きな一歩となる」(植田氏)。

ドローンの活用でカモと共存する

九電ドローンサービス 佐賀エリアリーダーの石橋利泰氏は、有明海のノリ養殖におけるカモ食害問題を解決するため、ドローン技術を活用した実証実験について発表した。佐賀県は日本一のノリ生産地であり、近年、ヒドリガモによる食害や羽毛混入が深刻化している。2018年度には被害額が約1900万円に達し、対策が急務となっていた。

本実証では、カモの生態調査、羽毛回収、誘導の3つの観点から検証を行った。生態調査では、360度カメラや赤外線カメラを活用し、カモの飛来方向や行動パターンを分析した。石橋氏は「赤外線カメラを使用することで、夜間のカモの視認性が格段に向上した」と述べた。羽毛回収については、水上ドローンに網を取り付けることで実施し、一定の成果が得られた。誘導では、水上ドローンが最も効果的と確認されたものの、カモが慣れてしまう課題も浮上した。

今後は、自動航行技術の向上や衝突回避センサーの導入に加え、カモを誘導後に平飼いし、ブランド化する取り組みも計画されている。「単なる追い払いではなく、地域資源として活用する新たなモデルを確立したい」(石橋氏)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

コーナーリンク

ポリシーデザインの高橋伸太郎氏

ポリシーデザインの高橋伸太郎氏

宇部セントラルコンサルタントの植田敏史氏

宇部セントラルコンサルタントの植田敏史氏

九電ドローンサービスの石橋利泰氏

九電ドローンサービスの石橋利泰氏