豊田佐吉の歩みを明治初期の日本と世界の自動車技術の発展から浮かび上がらせる:トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革(5)(1/5 ページ)

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第5回は、明治初期に当たる1867年(慶応3年)〜1891年(明治24年)の世界のクルマの発展や日本の政治経済の状況を見ながら、自動織機の開発に取り組んだ豊田佐吉の姿をより鮮明に浮かび上がらせていく。

1.はじめに

トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革についての連載第1回として、主に1930〜1940年ごろの状況を述べた。第2回は1950〜1955年、第3回は1956〜1957年のトヨタ自動車のモノづくりの流れ、特に、トヨタ自動車のクルマづくりにおける裏方の生産技術がどのように変革していったのかを紹介した。第4回では、トヨタ自動車創業以前に時代を巻き戻し、豊田佐吉氏(以下敬称略)※1)の時代背景として織機技術の変遷を解説した。

※1)豊田佐吉(1867年(慶応3年)〜1930年(昭和5年))は、日本の発明家、実業家。トヨタグループの創始者。豊田式木鉄混製力織機(豊田式汽力織機)、無停止杼換式自動織機(G型自動織機)をはじめとして、生涯で発明特許84件、外国特許13件、実用新案35件を発明した。豊田紡織(現トヨタ紡織)、豊田紡織廠、豊田自動織機製作所(現豊田自動織機)を創業。なお、本稿では紙面の関係で、大略というようにおおよその歩みについてのみ触れる。豊田佐吉の歩みの詳細については、トヨタ自動車75年史、GAZOO「<自動車人物伝>豊田佐吉…発明王、トヨタ自動車の原点」、Wikipediaなどを参照してほしい。また、トヨタ産業技術記念館には、その機(はた)織り機の初期から現在までの開発過程の機械が展示されているので立ち寄っていただききたい。

今回は、豊田佐吉の歩みと関わる時代背景として、明治初期に当たる1867年(慶応3年)〜1891年(明治24年)の世界のクルマの発展と、日本の政治経済の状況について見ていこう。このような複数の視点から、自動織機の開発に取り組んだ豊田佐吉の姿がより鮮明に浮かび上がればと期待する。

⇒連載「トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革」バックナンバー

2.豊田佐吉の歩みと世界のクルマの発展、日本の政治経済の状況

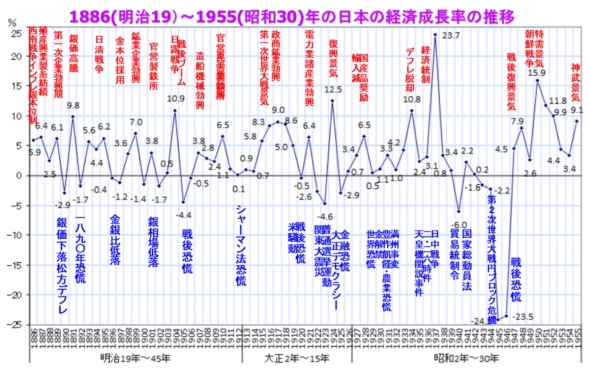

1867年(慶応3年)10月、大政奉還※2)。江戸幕府が終焉する。その後、明治維新※3)が成立し、1877年(明治10年)に西南戦争※4)が終わる。図1は、さらにその後の1886年(明治19年)〜1955年(昭和30年)の日本の経済成長率の推移を示す。

※2)大政奉還とは、1867年(慶応3年)10月に徳川幕府15代将軍の徳川慶喜が「統治権を返上する」旨の書面を朝廷に提出し、その翌日に明治天皇から許可を得るまでの一連の出来事。これによって鎌倉幕府以来約700年続いた武家政治は終了した。大政とは天下の政治の意。慶応期(1865〜1868年)の倒幕運動が進展する過程で、土佐藩は公議政体論の立場から幕府に政権の朝廷返上を勧めた。土佐藩家老の後藤象二郎は、藩主の山内容堂を動かしてこの運動を進めた。後藤の大政奉還論の根幹には、坂本竜馬が後藤と上京の途上で1867年6月15日に政治綱領化した船中八策があった。これは政治の実権を幕府から朝廷に奉還し、朝廷(天皇)のもとに諸侯会議や平民人材(議員)で構成された上下議政局をおいて万機を公議に決し、開国和親、法律制定、軍事力(御親兵)設置、貨幣統一などによって国家の体制を整えようとした欧米の議会制度の知識を借りた具体的な政権構想で、幕藩体制との妥協的な側面をもっていた。こうした公議政体論は、肥後藩士の横井小楠、薩摩藩士の五代友厚や幕臣の大久保忠寛(一翁)らにもみられ、坂本竜馬はこの大久保の影響をうけていた。

※3)明治維新とは、約300年続いた士農工商の封建制度を支配していた将軍の徳川幕藩体制が、1868年(慶応4年)に天皇を中心とした明治新政府によって崩壊し、政治的/社会的に中央集権国家に統一され、民主主義化が進められた革命。1853年(嘉永6年)、米国海軍大佐ペリーが率いる艦隊来航に端を発した鎖国から開国、1867年(慶応3年)の大政奉還、王政復古の大号令、1868年(慶応4年)の戊辰戦争、廃藩置県などを経て、1877年(明治10年)の西南戦争までの一連をいう。御一新、ともいわれる。

※4)西南戦争とは、1877年(明治10年)2月15日〜9月24日まで、日本国内で起こった士族(旧藩士の武士)と明治新政府との最後の内戦。明治維新の立役者である西郷隆盛が挙兵した戦いで、武士の世に終止符を打った戦い。

図1に示す年表に従って、その年に起こったことや事件などの、自動車/内燃機関関係も含めて豊田佐吉の歩みの大略を見ていきたい。本稿では、世界の中の日本を意識して、図1にはない大政奉還が起きた1867年(慶応3年)から始まり、1891年(明治24年)ごろまでを見ていく。

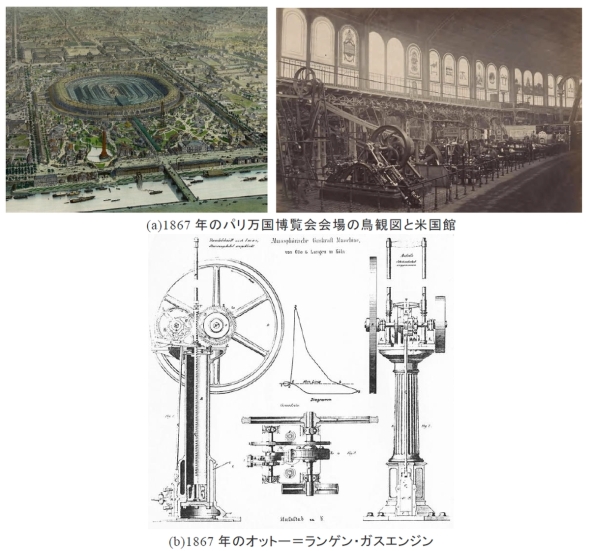

大政奉還のあった1867年(慶応3年)、その時代の世界のクルマ(特にエンジン)の大まかな発展史としては、オットー※5)とランゲン※6)の図2に示すフリーピストン機関※7)が、第2回パリ万国博覧会※8)で金賞を受賞している。このパリ万博に日本は初めて参加、出展した。世界と日本を象徴する国際博覧会で、新一万円札の肖像に採用された渋沢栄一※9)は幕府代表徳川昭武※10)に会計係として随行した。圧倒的な高度技術を持つ西洋文明に、日本人は腰を抜かした。

そして1867年2月、豊田佐吉が遠江国敷知郡山口村(現静岡県湖西市)で生れている。

※5)ニコラウス・アウグスト・オットー(Nikolaus August Otto、1832〜1891年)は、ドイツのホルツハウゼン・アン・デア・ハイデで生まれた発明家。1876年4サイクルエンジン(内燃機関)の発明で有名。4サイクルは、彼の名をとって後述のオットーサイクルともいわれる。エンジンのピストン室で直接燃料を吸気、圧縮、爆発/燃焼、排気という4サイクルで効率的に燃焼させる初めての内燃機関を開発し、蒸気機関に代る動力機関実用化への道を開いた。ちなみに、内燃機関(internal combustion engine)とは、燃料の燃焼が機関の内部で行われる熱機関の総称。これに対し、機関外で燃料を燃焼させる蒸気タービン、スターリングエンジンなどは外燃機関と呼ぶ。内燃機関は、他の原動機に比べて小型軽量なので、車両、航空機、船など交通機関に使われることが多い。構造は大略して気筒(シリンダー)、弁、ピストンおよびクランク−連桿(れんかん)の部分から成り、作動流体自体の中で燃料を燃焼させて機械的エネルギーを得る熱機関をいう。ピストンの往復運動をクランク機構によって回転運動に変換するものと、燃焼ガスのエネルギーから直接に軸の回転運動や推力を得るもの(ジェットエンジンなど)に大別される。往復形のピストンエンジンだけを内燃機関ということもあり、これはガソリンエンジンとディーゼルエンジンで代表される。また、内燃機関は、空気と燃料との混合気体を気筒に吸入、圧縮し、電気火花で点火して燃焼させる火花点火機関と、空気だけを気筒に吸入、圧縮し、そのなかに燃料を噴射して燃焼させる圧縮点火機関の2種類に大別される.前者の種類には天然ガス、溶鉱炉ガスなどのような気体燃料を用いるガス機関、灯油、軽油、ガソリンを用いる石油機関などがある。後者の圧縮点火機関の燃料には、低速のものには重油が、高速のものには軽油が用いられている.内燃機関は、他の熱機関(蒸気機関、蒸気タービンなど)に比べて熱効率が高く、1馬力当たりの重量と体積が小さくて済むので、動力として最も広く実用されている。馬力は工業上よく用いられる仕事率の単位で、1馬力は0.7355kWに相当。

※6)カール・オイゲン・ランゲン(1833〜1895年)は、ドイツのケルンで生まれた起業家、技術者、発明家。ガソリンエンジンとヴッパータール鉄道の開発に携わった。1857年に父の製糖工場であるJJランゲン&ゾーネで働き、カールスルーエ工科大学で広範囲にわたる技術研修を受けた後、角砂糖の製造方法の特許を取得。1864年、オットーとランゲンは内燃エンジンの設計と製造のためNA Otto & Cieを設立。1867年、彼らの改良型エンジンはパリ万国博覧会でグランプリを受賞した。1870年に、現在も操業を続けるファイファー&ランゲン社を共同設立した。1872年には、この角砂糖の製造方法をロンドンのテート・ギャラリーの創設者である英国貴族のヘンリー・テート氏に売却した。

※7)1864年のオットー&ランゲンのエンジンは、フリーピストン大気圧エンジンで、下部からの供給ガスが爆発して下死点にあるピストンを上死点まで押し上げ、その上部で連結したラックがホイールに取り付けられたピニオンギアを回転させ、上死点からピストンが大気圧と重力で下降するときにワンウェイのオーバーランニング(スプラグ)クラッチが接続してラチェットが外れて同回転方向で動力を取り出すフリーピストン機関(free piston engine)である。これは、連接棒(クランク)を用いずに1対の自由ピストンによって駆動されるワンウェイのオーバーランニング(スプラグ)クラッチ付きのラックピニオン機構による往復式圧縮機でもある。このエンジンは、レノアやヒューゴンの大気圧エンジンの半分以下のガスしか消費しなかったため商業的に成功した。1875年までに同社は、年間634台を生産したが、オットーとランゲンのエンジンは大気圧エンジンとしては技術的な行き詰まりに陥っていた。出力はわずか3馬力(2.2kW、3PS)で、作動には3.0〜4.0mのヘッドルームが必要だった。そこで、オットーは、1862年に失敗した4ストロークサイクルに再度着目した。1876年、ゴットリープ・ダイムラーが会社に迎えたフランツ・リングスとヘルマン・シュムの努力のおかげで、オットーは4ストローク圧縮チャージエンジンの開発に成功した。

※8)1867年のパリ万国博覧会(Exposition Universelle de Paris 1867、Expo 1867)は、1867年4月1日〜10月31日にフランスの首都パリで開催された国際博覧会。世界42カ国、日本(江戸幕府(日本大君政府)、薩摩藩(薩摩琉球国太守政府)、佐賀藩(肥前大守政府))も初めて参加し、ジャポニスムの契機となった。会期中1500万人が来場。産業の組織化を唱えたサン・シモン主義者であるル・プレー(P. G. F. Le Play)が万博の組織委員長、シュヴァリエ(M. Chevalier)が国際審査委員会の議長。シャン・ド・マルスの14万6000m2という広大な敷地を使って、中央の温室庭園を囲んで7つの回廊が同心円状に広がる巨大な楕円形の展示会場を構成していた。シーメンス(Siemens)による電動機、発電機、エドゥー(L. Edoux)の水圧式エレベーターといった機械、クルップ(Krupp)の大砲などの武器が大きな注目を集めた。

※9)渋沢栄一(1840〜1931年)は、日本の実業家、慈善家。百姓から一橋家家臣、後に主君の徳川慶喜の幕臣、明治政府の官吏。民部省の井上馨(大蔵大輔)の下で、造幣、戸籍、出納などさまざまな政策立案を行い、初代紙幣頭、大蔵省三等官の大蔵少輔事務取扱に。退官後は、第一国立銀行(現みずほ銀行)や東京商法会議所(現東京商工会議所)、東京証券取引所といった多種多様な約500の会社や経済団体を設立、経営した。東京養育院、社会福祉協議会等の福祉事業、東京慈恵会、聖路加国際病院等の医療事業、東京大学文学部新聞研究室(現東京大学大学院情報学環教育部)、商法講習所(現一橋大学)、大倉商業学校(現東京経済大学)、高千穂高等商業学校(現高千穂大学)などの実業教育、東京女学館などの女子教育、台湾協会学校(現拓殖大学)の設立、二松學舍(現二松学舎大学)第3代舎長就任などによる私学教育支援や、理化学研究所設立などの研究事業支援、国際交流、民間外交を実践した。「日本資本主義の父」「東の渋沢、西の五代」といわれる。本稿との関わりでは、1882年(明治15年)設立の大阪紡績会社(現東洋紡)発起人および相談役を務めている。

※10)徳川昭武(あきたけ、1853〜1910年)は、幕末の大名、華族。第15代将軍の徳川慶喜の異母弟。ナポレオン3世に謁見し、パリ万国博覧会を訪問。万博終了後に、幕府代表としてスイス、オランダ、ベルギー、イタリア、英国など欧州各国を歴訪。

1868年(慶応4年、明治元年)、戊辰戦争※11)。神仏分離令、五箇条の御誓文と五榜の掲示。同年7月に江戸は東京と改称、鎮将府が置かれ、江戸府は東京府に。明治に改元し、一世一元の詔が発せられる。東京行幸(9月20日発駕〜10月12日東京着)、京都還幸(11月)。「明治維新」成立。王政復古の大号令によって天皇を中心とする新国家が樹立された。

中央集権的な近代国家をつくるため、明治政府はさまざまな改革を行う。欧米の文化や制度も積極的に導入し、社会にも大きな変化が起こる。明治政府の改革の大きなポイントは、後述する「廃藩置県」※12)、「維新の三大改革」※13)、「殖産興業の展開(富国強兵の実現)」※14)が挙げられる。

※11)戊辰(ぼしん)戦争は、1868年(慶応4年、明治元年)〜1869年(明治2年)の間で、王政復古を経て新政府を樹立した薩摩藩、長州藩、土佐藩などを中核とする新政府軍と、旧江戸幕府軍、奥羽越列藩同盟、蝦夷共和国(幕府陸軍、幕府海軍)が戦った日本近代史上最大の内戦。

※12)廃藩置県(はいはんちけん)は、1871年8月29日、明治政府が300弱の藩を廃止して国直轄の県に一元化した行政改革。

※13)三大改革(軍事、租税、教育)とは、1889年(明治22年)発布の大日本帝国憲法で規定された兵役の義務(第20条)、納税の義務(第21条)、翌年の1890年に出された教育勅語の「学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ」で示された教育の徳目のことで、「臣民の三大義務」と呼ばれる。

※14)殖産興業とは、富国強兵を実現するため、近代産業の保護と育成を目指したさまざまな政策。経済制度では、経済の基礎となる統一的な貨幣制度を確立するため、1871年(明治4年)に新貨条例を公布し、通貨単位に円、銭、厘の十進法を採用して、硬貨を発行した。翌年には、渋沢栄一が中心となって国立銀行条例を公布し、近代的な金融制度の基礎を整えた。工業化は、1870年(明治3年)に工部省を新設して、旧幕府の軍需工場や造船所を母体に官営軍事工業の拡充を図る。1873年(明治6年)に新設された内務省は、群馬県の富岡製糸場など官営模範工場を経営する他、勧業博覧会を開いて新技術の開発と普及を図るなど、幅広い勧業政策を進めた。インフラストラクチャでは、交通/通信制度を整備。鉄道では、1872年(明治5年)に新橋−横浜間に官営の鉄道が開通した。海運では、後に三菱財閥となる岩崎弥太郎の商会を保護し、沿岸の汽船航路を拡充。通信では、前島密が官営郵便制度を構築した。政府は蝦夷地を北海道と改め、開拓使という役所を置いて、西洋技術を取り入れた開拓事業を進めた。先住民であるアイヌの人々は土地や漁場を奪われ、生活を圧迫されていった。殖産興業政策の推進に伴って、三井、岩崎(三菱)らの商人は、政府の保護をうけて金融、運輸、貿易などの部門でばく大な利益を得た。これらの商人を政商という。

1869年(明治2年)、江戸を東京にあらため日本の都とする東京奠都(てんと)が行われた。戊辰戦争の終結、五稜郭の戦い。版籍奉還(3月)。太政官制導入。蝦夷地の北海道への改称、開拓使設置(8月)などがあった。

1870年(明治3年)、政府は殖産興業を進めるため、鉱工業や鉄道などを担う工部省を設置する。

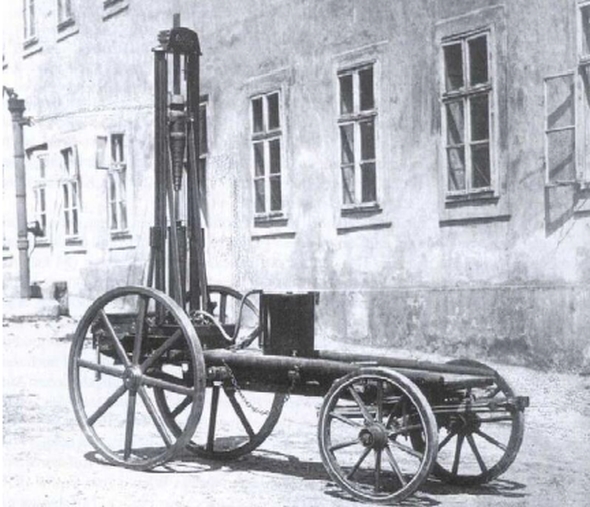

自動車関連では、ジークフリート・マルクス※15)が図3に示す初のガソリン自動車「第一マルクスカー」※16)を発明している。

※15) ジークフリート・マルクス(Siegfried Samuel Marcus、1831〜1898年)は、ドイツ生まれのオーストリアの発明家。自動車開発の先駆者。1870年、世界初のガソリン駆動車である手押し車を製作。1864年、火花点火エンジンで使用される点火マグネトー(ウィーン点火装置)を開発。1883年、低電圧点火マグネトーの特許を取得。

※16)第一マルクスカー(First Marcus Car)は、1870年頃、ジークフリート・マルクスが内燃機関を単純な荷車に搭載し、液体の燃料ガソリンを使って駆動するように設計した世界初の自動車。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク

図3 1870年製作の第一マルクスカー 出所:

図3 1870年製作の第一マルクスカー 出所: