一度決めると簡単には変更できない!? 「製品化の日程」を検討する際のポイント:アイデアを「製品化」する方法、ズバリ教えます!(2)(3/3 ページ)

4.量産

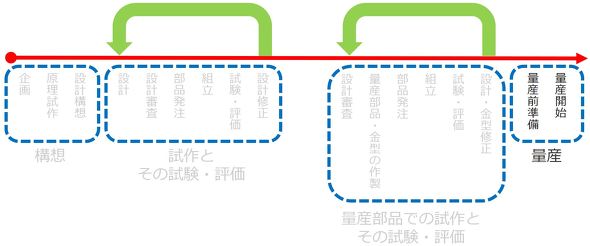

「量産」には、次の要素が入る(図6)。

- 量産前準備

- 量産開始

「量産前準備」として設計者のすべきことは、承認部品の作製である。組立と試験・評価で問題点を見つけて部品を修正し、それを数回行い、「もう修正がない」と判断された段階で、設計者は承認部品を作製する。これは、その部品を量産する部品メーカーに対しては「量産してOK」、部品を購入する組立メーカーに対しては「購入してOK」を指示するものである。承認部品と異なる部品は不良品ということだ。この承認部品は量産期間中、ずっと大切に保管される。

組立メーカーは製品、部品メーカーは部品を量産するために、設備の設定値を決めて治具を作製しなければならない。さらに量産の全工程を記載したQC工程図、そしてその各工程の作業内容と作業順を記載した作業標準書と検査基準書の作成が必要だ。これらも組立メーカーと部品メーカーが作成するものではあるが、設計者の確認は必要である。自分の設計した製品や部品がどうやって作られているかは、量産後に発生するかもしれない不良品の対応のためにも必ず把握しておくべきだ。

「量産開始」されると、この製品は設計者の手から離れることになる。「量産開始」後は「量産開始」時の品質を維持していくことが最も重要であるため、前述の「量産前準備」を設計者がいかに確実に行っているかが量産後の品質に大きく影響する。

コスト管理

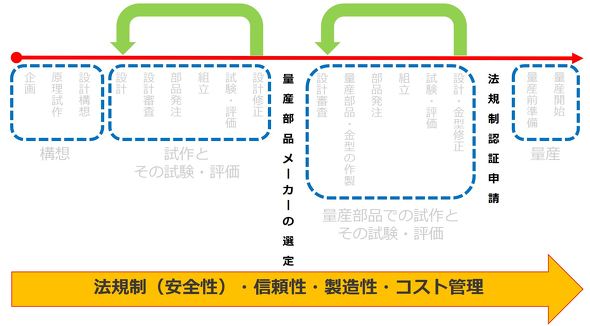

全日程にわたって常に頭に入れておくべきこととして、「法規制(安全性)」「信頼性」「製造性」がある。そして、何よりも一番忘れてはならないことはコスト管理である(図7)。

前回お伝えしたが、このコスト管理の重要性を認識していなかったばかりに、せっかく量産までたどり着けたのに、売れば売るほど損をしてしまう結果となり、設計を一からやり直さなければならないベンチャー企業に出会ったこがある。多くの時間と多額のコストの無駄遣いとなってしまったのだ。

コスト管理は日程の管理と併せて、日程の各イベントで管理していくことになる。その詳細は、今後の連載の中でお伝えする。 (次回に続く)

筆者プロフィール

オリジナル製品化/中国モノづくり支援

ロジカル・エンジニアリング 代表

小田淳(おだ あつし)

上智大学 機械工学科卒業。ソニーに29年間在籍し、モニターやプロジェクターの製品化設計を行う。最後は中国に駐在し、現地で部品と製品の製造を行う。「材料費が高くて売っても損する」「ユーザーに届いた製品が壊れていた」などのように、試作品はできたが販売できる製品ができないベンチャー企業が多くある。また、製品化はできたが、社内に設計・品質システムがなく、効率よく製品化できない企業もある。一方で、モノづくりの一流企業であっても、中国などの海外ではトラブルや不良品を多く発生させている現状がある。その原因は、中国人の国民性による仕事の仕方を理解せず、「あうんの呼吸」に頼った日本独特の仕事の仕方をそのまま中国に持ち込んでしまっているからである。日本の貿易輸出の85%を担う日本の製造業が世界のトップランナーであり続けるためには、これらのような現状を改善し世界で一目置かれる優れたエンジニアが必要であると考え、研修やコンサルティング、講演、執筆活動を行う。

◆ロジカル・エンジニアリング Webサイト ⇒ https://roji.global/

◆著書

関連記事

2画面ノートPC「ZenBook Pro Duo」を徹底分解して見えたASUS流の品質設計

2画面ノートPC「ZenBook Pro Duo」を徹底分解して見えたASUS流の品質設計

ASUSのデュアルディスプレイ搭載ノートPC「ZenBook Pro Duo」。今回、ASUSの協力の下、同製品を分解する機会を得た。製品レビューは他媒体にお任せし、本稿では設計上の特徴なポイントを中心にお届けする。 ポメラ DM30を分解――メカ・電気・デザインのコラボに優れた製品

ポメラ DM30を分解――メカ・電気・デザインのコラボに優れた製品

2018年6月8日発売のキングジム製の新製品『デジタルメモ「ポメラ」DM30』を分解する。 中国人通訳に通じない「しょっちゅう」「ハードルが高い」「反り」

中国人通訳に通じない「しょっちゅう」「ハードルが高い」「反り」

私が中国に駐在中、中国メーカーの日本語通訳に必ずといって良いほど質問することがありました。それは「『しょっちゅう』の意味を知っていますか?」というものです。 「ひとりメーカー」Bsizeが生き残ったシンプルな理由

「ひとりメーカー」Bsizeが生き残ったシンプルな理由

2010年代に起きた「メイカームーブメント」を振り返るとともに、2020年代に始まる「ポスト・メイカームーブメント」の鍵となる企業や技術、コミュニティーを紹介する連載。ハードウェアの量産や経営に苦労するスタートアップがいる中、モノを作り続け、成長につなげることができているのはなぜか? 日本のメイカームーブメントの先駆けとして知られ、当時「ひとりメーカー」としてメディアにも大きく取り上げられた、Bsizeの八木啓太氏にお話を伺った。 余った外貨を電子マネーに交換できる「ポケットチェンジ」が乗り越えたモノづくりの壁

余った外貨を電子マネーに交換できる「ポケットチェンジ」が乗り越えたモノづくりの壁

海外旅行で余った外貨を自国で使える電子マネーなどに交換できるサービス「ポケットチェンジ」。モノづくりの経験がなかったベンチャー企業がどうやってポケットチェンジを実現させたのか? 「ストラタシス 3Dプリンティングフォーラム 2019」で披露された講演の模様をお届けする。 自分で作ったモノを人に売って問題ないのか?

自分で作ったモノを人に売って問題ないのか?

人気過去連載や特集記事を1冊に再編集して無料ダウンロード提供する「エンジニア電子ブックレット」。今回は過去の人気記事から「作ったモノを売るときに知っておきたい『法律』の話 」をお届けします。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- Subaru of America、3Dプリンタ用高速ヘッド導入でツール開発時間を50%以上短縮

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 3DEXPERIENCE World 2026開幕 注目は3D UNIV+RSES、AIコンパニオン、革ジャン!?

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう