RTXサーバの高い処理能力を汎用PCで体感! 事前検証プログラムを活用してみた:設計環境レビュー(1/3 ページ)

「NVIDIA RTXサーバ」の高い処理能力を試験的に評価してみたいが、コスト的に困難……という問題を解決するため、エルザ ジャパンは法人ユーザー向けに事前検証プログラム「RTX Server Test Drive」を提供している。今回、特別にこの事前検証環境を評価する機会を得たので、RTXサーバの実力をベンチマークしてみた。

コストを抑えて強力なRTX Serverを使ってみたいが……

現代の開発者、設計/解析者、そして、クリエイターにとって、「演算処理能力」は作業効率、ひいては利益に直結する“作業環境”に求められる重要な指標だ。

演算処理能力を大きく決定付けるものは、以前ならCPUであったが(もちろん、システムメモリの容量とメモリの規格、ストレージの種類と接続バス規格も作業全体を視野とした作業効率において大きく影響するが)、今では、膨大な演算ユニットを搭載して並列で一気に演算を実行できるGPUも重要な役割を果たしている。最近では、レイトレーシング演算や深層学習(ディープラーニング)用のハードウェアエンジンをGPUに実装することで、開発現場における利用シーンも拡大しつつある。

GPUコンピューティングが普及する1つのきっかけとなったのが、NVIDIAが2006年に発表した開発環境「CUDA」だ(実際の提供開始は2007年になってから)。登場当初は「それまでのGPU向け開発環境よりは使いやすいが、それでも習得が難しい」ということで、大学の研究室や企業の研究部門といった限られたユーザーが試しに扱うレベルだった。だが、それでも物理シミュレーションなど、並列演算を多用する用途ではCPUと比べて圧倒的に処理能力が高いこともあって、導入するユーザーは着実に増え続け、その利用範囲は、フォトリアルCGやレイトレーシングのリアルタイムレンダリングから、仮想ワークステーション、ビジュアライゼーション、エンジニアリングシミュレーション、拡張空間などにまで及んでいる。

CUDAによるGPUコンピューティングユーザーが増えるにつれて、NVIDIAのGPUを組み込んだハードウェアの導入も進んでいる。以前は、GPUコンピューティングに特化した「Teslaシリーズ」、または「Quadroシリーズ」などのGPUを搭載したグラフィックスカード(利用実態としては演算アクセラレータカードといってもいい)を差したデスクトップワークステーションが主流だったが、今では、ノートPC向けQuadroシリーズを実装したモバイルワークステーションや仮想ワークステーションとレンダリングノードとして機能する「RTXサーバ」のユーザーも増えている。

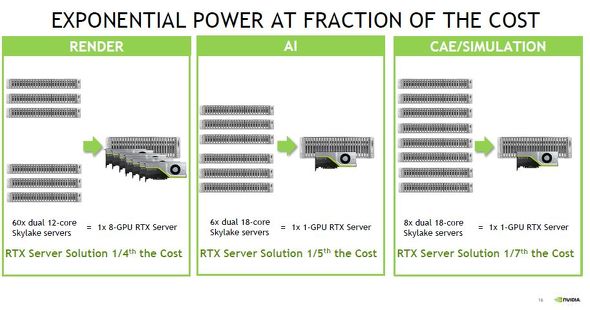

NVIDIAが想定するGPUコンピューティングとRTXサーバの活用シーン。今やCAE/シミュレーションからAI(人工知能)&データサイエンス、エッジでのAR(拡張現実)/VR(仮想現実)と膨大な演算処理能力を必要とする用途でGPUコンピューティングが利用されている ※出典:NVIDIA [クリックで拡大]

NVIDIAが想定するGPUコンピューティングとRTXサーバの活用シーン。今やCAE/シミュレーションからAI(人工知能)&データサイエンス、エッジでのAR(拡張現実)/VR(仮想現実)と膨大な演算処理能力を必要とする用途でGPUコンピューティングが利用されている ※出典:NVIDIA [クリックで拡大]RTXサーバにおいては、一人一人が使用する端末は処理能力を抑えた(それこそ、ディスクリートGPUを搭載しない)ハードウェアを用意し、GPUコンピューティングの演算処理能力を必要とするときは、高速ネットワークを介してRTXサーバにアクセスすることで、システム導入コストを抑制しつつ、事業所全体としては必要な演算処理能力を有することが可能になる。

GPUコンピューティングが得意とする並列演算では、演算ユニットが多ければ多いほど演算能力は向上する。GPU単体で比較するならGPUにより多くの演算ユニットを実装しているハイエンドモデルの演算能力が高い。同様に、1枚の基板(多くの場合、GPUを実装するグラフィックスカード)で比較するならば複数のGPUを実装したモデルの方が、1台のPCもしくはサーバで比較するならばより多くのグラフィックスカードを差した構成の方が、それぞれ高い演算能力を発揮できる。

ただし、処理能力が高いGPUになればなるほど価格も高くなる。モデルによってはハイエンドCPUを上回るようになってきた。例えば、NVIDIAのプロユース向けGPUのハイエンドモデル「Quadro RTX 8000」を1基搭載するエルザ ジャパンのグラフィックスカード「ENQR8000-48GER」の価格は税別で81万8000円に達する。業務で新しいハードウェアを導入する際、特にそのハードウェアの処理能力が業務の生産効率に大きく影響するのであれば、導入前に試験的な評価は必須になる。とはいえ、ENQR8000-48GERのように、1枚80万円を超えてしまうような高額ハードウェアを試験的に導入するのは難しい。RTXサーバのように複数の“高額”グラフィックスカードを必要とするハードウェアでは試験導入すら困難だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 共振はなぜ起きる? ばね−マス系と伝達関数で考える

- 「MacBook Neo」は財布だけでなく、環境にも優しい

- なぜ「最新の優れた技術」が現場で使われないのか

- 設計者の思考を止めないという視点

- 3Dプリンタ用高靭性材料「ToughONE」の対応機種を小型モデルへ拡大

- ダイモンの超小型月面探査車「YAOKI」、発明大賞の本賞を受賞

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 主応力とミーゼス応力は何が違うのか 「応力」で考える強度設計の基本

- キヤノン、32年連続でiF DESIGN AWARDを受賞 金賞に全身用X線CT診断装置が選出

- 変形玩具から着想のICOMA「TATAMEL BIKE」がiF DESIGN AWARD 2026を受賞