ドライバーがいない完全自動運転車、タイヤの状態は誰が見るのか:自動運転技術(3/3 ページ)

» 2020年01月22日 11時00分 公開

[朴尚洙,MONOist]

CRANTSの自動運転管制所や自動運転車も披露

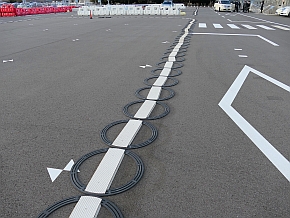

会見に合わせて披露したCRANTSは、研究室や自動運転管制所、自動運転車の整備などを行う車庫が入る研究棟と、広さ約6000m2の自動運転車専用のテストコースから成る。さまざまな走行路を再現できるように、白線などを動かせるようになっている。信号機も自動運転車のテスト用に開発した。「国内で自動運転車専用のテストコースを持っている研究機関は、CRANTSと東京大学くらいしかない」(小木津氏)。

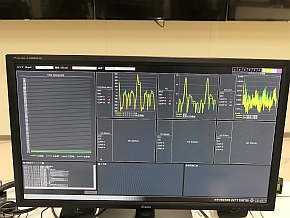

自動運転管制所では、走行中の自動運転車に搭載したカメラやセンサーのデータを表示できるようになっており、それらのデータにはTPMSの情報も含まれている。ドライバーが乗車しない自動運転車を人間が運転操作しなければならない場合には、自動運転管制所内の専用コックピットを使って運転を行う。

自動運転管制所の様子。多数のディスプレイで複数の自動運転車の状態を表示できる。将来的には1人のオペレーターで100台以上の自動運転車を管理できるようになると想定しているが「最初は1人で数台というレベルだろう」(小木津氏)(クリックで拡大)

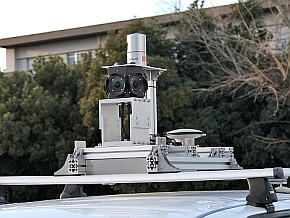

自動運転管制所の様子。多数のディスプレイで複数の自動運転車の状態を表示できる。将来的には1人のオペレーターで100台以上の自動運転車を管理できるようになると想定しているが「最初は1人で数台というレベルだろう」(小木津氏)(クリックで拡大)会見で披露された自動運転車はミニバン「アルファード」がベース車で、カメラやLiDARなどのセンサーを多数搭載している。

関連記事

クルマが本当に「走るスマートフォン」になる日、カギはからっぽのECU

クルマが本当に「走るスマートフォン」になる日、カギはからっぽのECU

つながるクルマに関連した技術や製品は、これまでにも多くあり、現在も開発が進められている。しかし、それだけでは「走るスマートフォン」にはならない。スマートフォン並みにクルマの自由度を高めるには何が必要か。 自動運転車のタイヤに求められることとは?

自動運転車のタイヤに求められることとは?

ブリヂストンは、栃木県那須塩原市のブリヂストンプルービンググラウンドで報道陣向けにタイヤ技術の説明/試乗会を実施した。タイヤがセンサーとなって路面の状態を判定する技術「CAIS(カイズ)」を搭載した車両や、次世代低燃費タイヤ「ologic」、運転時の疲労を軽減する「Playz」など、強みとする安全技術を実際に体験する機会を得た。こうした技術は自動運転車向けタイヤの開発にもつながっていきそうだ。 CASE時代のタイヤに必要なモノづくりとは、ブリヂストンが取り組むスマート工場

CASE時代のタイヤに必要なモノづくりとは、ブリヂストンが取り組むスマート工場

CASEなどで変化する自動車の姿に合わせ、タイヤにも変革の波が訪れている。新たな時代にふさわしい工場の在り方はどういうものになるのか。タイヤ大手のブリヂストンが取り組むスマートファクトリーへの取り組みについて、ブリヂストン 執行役員 タイヤ生産システム開発担当 國武輝男氏に話を聞いた。 高度自動運転に対応、タイヤ空気圧の遠隔監視システムを構築

高度自動運転に対応、タイヤ空気圧の遠隔監視システムを構築

住友ゴム工業は、次世代モビリティ社会実装研究センターとの共同研究において、自動運転車のタイヤ空気圧データをモニタリングする環境を構築した。遠隔監視によりタイヤトラブルを未然に防ぎ、自動運転車の安全運行に貢献する。 新技術がてんこもりの新型「エナセーブ」、住友ゴムが技術説明

新技術がてんこもりの新型「エナセーブ」、住友ゴムが技術説明

住友ゴム工業は2019年11月20日、東京都内で技術説明会を開催し、同年12月1日から販売を開始する乗用車用タイヤ新商品「エナセーブ NEXTIII(ネクストスリー)」の開発に貢献した次世代技術を紹介した。 タイヤの回転で摩擦発電するデバイス、TPMSの動作が可能

タイヤの回転で摩擦発電するデバイス、TPMSの動作が可能

住友ゴム工業と関西大学は、摩擦によって発生する静電気を利用した発電デバイス(摩擦発電機)をタイヤの内面に取り付けて、タイヤの回転に伴う振動によってワイヤレス信号を送信できるレベルの電力を発電できることを確認したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- 横浜市で自動運転バスの走行支援および車両遠隔監視を検証

- SDVのトップを快走するパナソニックオート、オープンソース活動が原動力に

- ホンダの電動事業開発本部が発展的解消へ、四輪開発本部を新設

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR