皮膚から放出される微量なガスを可視化する装置を開発:医療機器ニュース

東京医科歯科大学は、皮膚から放出される、極めて微量な血中由来揮発成分を検知し、濃度分布をリアルタイムに画像化する「ガスイメージング装置(探嗅カメラ)」を開発した。

» 2020年01月10日 15時00分 公開

[MONOist]

東京医科歯科大学は2019年12月25日、皮膚から放出される、極めて微量な血中由来の揮発成分を検知し、濃度分布をリアルタイムに画像化する「ガスイメージング装置(探嗅カメラ)」を開発したと発表した。同大学生体材料工学研究所 教授の三林浩二氏らの研究成果だ。

研究グループは、経皮ガスの放出を模倣したガス負荷法と、体表面で正確にガスイメージングをするためのフィッティングデバイス(二次元真弧)を新たに開発した。

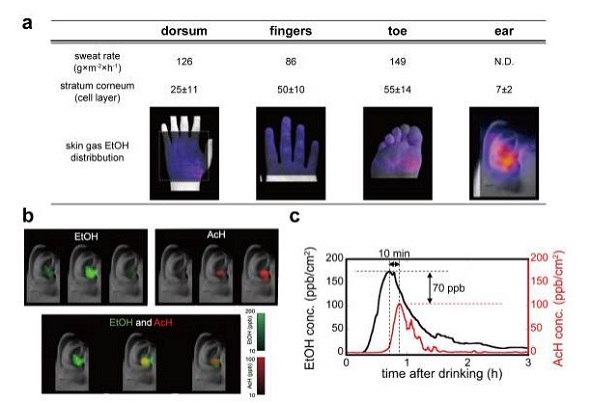

この装置を用いて、アルコール飲料を摂取後の被験者から放出される皮膚ガス中のエタノールとアセトアルデヒドの濃度分布をリアルタイムに画像化することに成功した。実験では、汗腺密度や表皮層数が異なる手のひら、手指、足裏、耳を対象部位とした。

また、汗腺が少なく表皮が薄い耳周辺、特に耳道開口部が、血中揮発成分の測定に適していることを明らかにした。

(a)飲酒後被験者の異なる身体部位より放出されるエタノールガス分布画像(発汗速度、表皮層数)。(b)耳介周辺のエタノール(左上:緑)、アセトアルデヒド(右上:赤)の濃度分布と、その経時的変化、エタノールとアセトアルデヒドガス分布の重ね合わせ表示(下:緑と赤)。(c)耳道開口部の飲酒後経皮ガス中エタノール(黒)とアセトアルデヒドガス(赤)の各濃度の経時的変化 出典:東京医科歯科大学

(a)飲酒後被験者の異なる身体部位より放出されるエタノールガス分布画像(発汗速度、表皮層数)。(b)耳介周辺のエタノール(左上:緑)、アセトアルデヒド(右上:赤)の濃度分布と、その経時的変化、エタノールとアセトアルデヒドガス分布の重ね合わせ表示(下:緑と赤)。(c)耳道開口部の飲酒後経皮ガス中エタノール(黒)とアセトアルデヒドガス(赤)の各濃度の経時的変化 出典:東京医科歯科大学エタノールとアセトアルデヒドの検出には、補酵素ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド依存型アルコール脱水酵素の触媒反応を用いたバイオ蛍光法を利用。酵素の種類を変えることで、他の皮膚ガスの検出も可能だ。

今回開発した装置により、匂いのないガス成分や微量成分でも、濃度分布情報を定量的かつ視覚的に表示できる。研究グループは、非侵襲的な皮膚ガス計測により、糖尿病や一部のがんなどの疾患における早期スクリーニング法の開発が期待できるとしている。

関連記事

“匂い?臭い?”問題をセンサーで解決、匂いのデータ化でエコシステムを構築

“匂い?臭い?”問題をセンサーで解決、匂いのデータ化でエコシステムを構築

第一精工と凸版印刷は「CEATEC 2019」(2019年10月15〜18日、千葉県・幕張メッセ)において「匂い」を数値化できる「匂いセンサー」を出展。異臭検知や腐敗検知、ガス漏れ対策などさまざまな用途展開へと期待を集めた。 皮脂RNAデータとAI技術を融合、肌状態を推測するカウンセリングサービスを構築

皮脂RNAデータとAI技術を融合、肌状態を推測するカウンセリングサービスを構築

花王とPreferred Networksは、皮脂RNAモニタリング技術の実用化に向け、「Kao×PFN皮脂RNAプロジェクト」を開始する。第1弾として、AI技術を応用し、将来の肌状態を推測する美容カウンセリングサービスを開発する。 数理モデルを用いて、ヒト皮膚並みの厚みを持つ3次元培養表皮を構築

数理モデルを用いて、ヒト皮膚並みの厚みを持つ3次元培養表皮を構築

北海道大学は、数理モデルとそのコンピュータシミュレーション結果を模倣した培養容器を用いて、高機能3次元表皮の構築に成功した。ヒト皮膚の表皮並みに厚く、高い角層バリア機能を備えた高機能表皮となる。 香りが記憶に逆効果、かんきつ系の匂いがオレンジ色を覚えにくくする

香りが記憶に逆効果、かんきつ系の匂いがオレンジ色を覚えにくくする

九州大学は、かんきつ系の香りには、オレンジ色を覚えにくくする効果があることを明らかにした。嗅覚の情報が特定の視覚情報に影響を与える可能性を示すもので、複数の感覚の統合機構の解明につながることが期待される。 匂いの濃度が変化しても同じ匂いだと分かる理由

匂いの濃度が変化しても同じ匂いだと分かる理由

理化学研究所は、哺乳類の感覚情報処理の1次中枢である脳の嗅球において、神経細胞の発火タイミングに基づく匂いの情報識別の仕組みを解明した。濃度が変化しても同じ匂いだと感じられる理由の1つに、発火タイミングの安定性があることが分かった。 足裏から放出される皮膚ガスを計測できる健康管理装置

足裏から放出される皮膚ガスを計測できる健康管理装置

NTTドコモは、皮膚から放出される複数種類のガスのうち、脂肪代謝・飲酒・脱水の指標となる3種類のガスを足裏から同時に計測できる健康管理装置を開発した。体重計に乗る感覚で手軽に計測ができ、効果的なダイエットや健康管理に役立つ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

医療機器の記事ランキング

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- 心不全患者向けアプリ、在宅で食事やセルフケアも支援

- 画像データで測定できる小型尿分析器を開発、設置面積は約3分の2

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- 医薬品の安定供給へ、東和薬品と大塚製薬が戦略的協業を開始

- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- オリンパスが八王子に本社を移転、全ての事業機能を集約したグローバル本社へ

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR