「MaaSは新車販売に劇的なマイナス影響なし」、トヨタ友山氏が語る戦略:製造マネジメントニュース(2/2 ページ)

» 2019年02月07日 06時00分 公開

[齊藤由希,MONOist]

MaaSは新車販売に影響せず

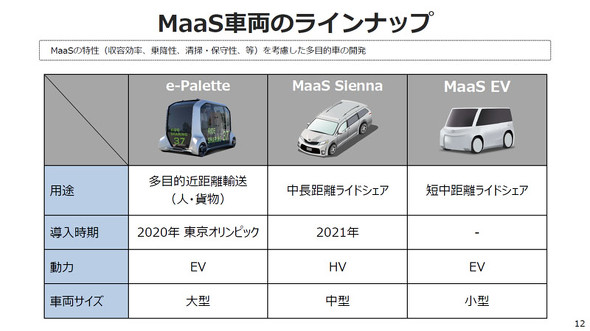

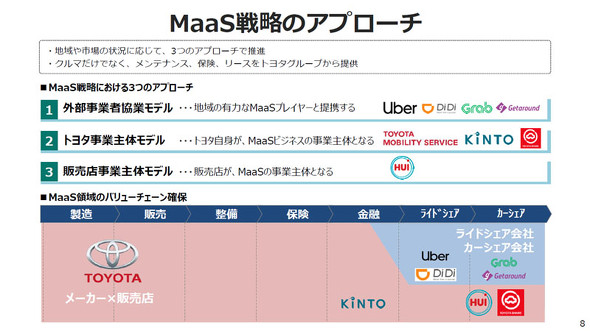

“クルマはトヨタのものを”という点では、用途や走行距離など各種モビリティサービスの特性に合わせて3種類のMaaS専用車両をそろえる。「これらの車両の延長に自動運転を使ったモビリティサービスがある」(友山氏)とする。具体的には、人や貨物など多目的な近距離輸送に大型サイズの電気自動車「e-Palette」を提供する。導入時期は2020年を想定している。中長距離を走行するライドシェア向けには、「シエナ」ベースのハイブリッド車を2021年に投入する。この車両はUberが使う。さらに、短距離〜中距離のライドシェアには、小型サイズの電気自動車を提供する考えだ。

友山氏はMaaS向け車両の販売比率について「2030年ごろに全体の数%、地域によってはそれ以上の台数になる」との見通しを示した。新車販売への影響は懸念しておらず、MaaSで車両の稼働率が上がることにより、代替サイクルが短くなると見込む。「日本では代替サイクルが9年だが、ライドシェアでは稼働率が一般的な乗用車の5〜10倍になる。代替サイクルが7年半に短くなると、その分の需要を生むということだ。バリューチェーンを掌握し、代替につなげられるのであれば、プラスの要素はあっても劇的なマイナス要因はない」(友山氏)。

MaaSは、さまざまな移動手段を1つの決済で完了することが強みになる。これに関してはトヨタファイナンスと連携してマルチモーダルなサービスを検討しているという。鉄道会社などとの具体的な連携は「現時点でいえるものはない」(友山氏)とコメントした。

関連記事

トヨタが進めるコネクテッドカー“3本の矢”、ソフトバンクとの新会社も矢の1つ

トヨタが進めるコネクテッドカー“3本の矢”、ソフトバンクとの新会社も矢の1つ

ソフトバンクとトヨタ自動車は2018年10月4日、東京都内で会見を開き、モビリティサービスの基盤を開発、提供する新会社「MONET Technologies」を設立すると発表した。新会社の代表取締役社長兼CEOにはソフトバンク 代表取締役 副社長執行役員兼CTOの宮川潤一氏が就く。出資比率はソフトバンクが50.25%、トヨタ自動車が49.75%となる。資本金は20億円で、将来的に100億円まで増資する。 トヨタはモビリティサービスでどう稼ぐか、何を競争力にするか

トヨタはモビリティサービスでどう稼ぐか、何を競争力にするか

人々の移動を助ける会社「モビリティカンパニー」を目指すトヨタ自動車。「モビリティサービス・プラットフォーム」の整備や、車載通信機の本格的な普及など、モビリティサービスの展開に向けた施策の狙いを聞いた。 配車サービスで年間走行距離が5倍に、トヨタは作業時間半減のメンテナンスで対応

配車サービスで年間走行距離が5倍に、トヨタは作業時間半減のメンテナンスで対応

トヨタ自動車は2018年12月18日、東南アジアの配車サービス大手であるGrab(グラブ)向けに車両のトータルケアサービスを提供すると発表した。通信型ドライブレコーダーを活用して収集した車両の情報をトヨタ自動車とGrabで共有し、フリート管理や自動車保険、事故発生時の対応、メンテナンスまで一貫して行う。 トヨタがカーシェアを推進、車内に専用端末を置くだけで利用可能に

トヨタがカーシェアを推進、車内に専用端末を置くだけで利用可能に

トヨタ自動車は、カーシェアなどのモビリティサービスの普及を踏まえ「モビリティサービス・プラットフォーム(MSPF)」の構築を推進すると発表した。併せて、カーシェアで安全かつ安心なドアロックの開閉やエンジン始動を実現するためのデバイス「スマートキーボックス(SKB)」も開発した。 トヨタがクルマを売らない新サービス、「気楽に楽しくクルマと付き合って」

トヨタがクルマを売らない新サービス、「気楽に楽しくクルマと付き合って」

トヨタ自動車は2018年11月1日、自動車をサブスクリプション方式で利用できる個人向けサービス「KINTO」を2019年初めから開始すると発表した。税金や自動車保険、車両のメンテナンスといった費用を月極めの定額にし、好きなクルマや乗りたいクルマを好きなだけ利用できるようにする。 トヨタがUberに555億円出資、両社のシステムを載せて自動運転車の安全性向上

トヨタがUberに555億円出資、両社のシステムを載せて自動運転車の安全性向上

トヨタ自動車は2018年8月28日、ライドシェアサービス大手のUber technologiesに5億米ドル(約555億円)を出資すると発表した。高度安全運転支援システム「ガーディアン」を搭載したトヨタ自動車のミニバン「シエナ」に、Uberの自動運転キットを組み合わせて自動運転のモビリティサービス専用車両を開発し、2021年に市場導入する。 ソフト開発は「ツールとインフラが9割」、トヨタの先行開発会社が重視すること

ソフト開発は「ツールとインフラが9割」、トヨタの先行開発会社が重視すること

トヨタ自動車、デンソー、アイシン精機の共同出資会社であるToyota Research Institute Advanced Development(TRI-AD)は2019年1月30日、東京都内で事業説明会を開いた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- SDVのトップを快走するパナソニックオート、オープンソース活動が原動力に

- タツノと関電工がEVバス充電インフラ分野で業務提携を締結

- 横浜市で自動運転バスの走行支援および車両遠隔監視を検証

- マツダの新色「ネイビーブルーマイカ」は色味や質感の表現と明暗差の出し方を両立

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR