“CADだけ”から脱却、“体験基盤”でデジタル変革パートナー目指すダッソー:製造ITニュース(2/2 ページ)

シミュレーションと製造領域の強化

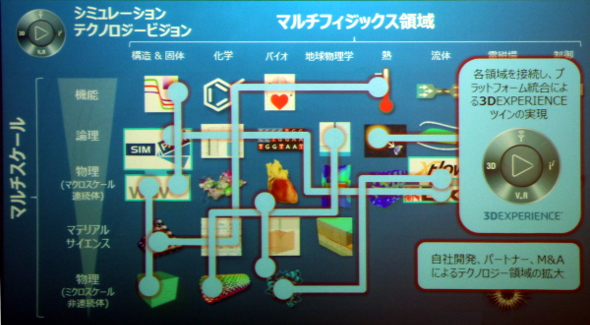

「3Dエクスペリエンスの進化と強化」では、シミュレーションの強化についても挙げる。同社ではここ数年、シミュレーション関連企業の買収を積極的に行ってきた。2005年にAbaqusを買収して以降、シミュレーションポートフォリオの拡充を進めてきており、最近ではマルチボディーシミュレーションの「Simpack」、電磁場シミュレーションの「CST」、熱流体シミュレーションの「XFlow」、振動騒音シミュレーションの「Wave6」、格子ボルツマン法による流体解析技術「Exa」などさまざまな機能を拡充してきている。「設計とシミュレーションを柔軟性と連続性を持って接続していくということが重要だ。解析のマルチフィジックス化が進む中でプラットフォームによる統合されたシステムの価値を訴えていく」とダッソー SIMULIA事業部テクニカルセールス・ディレクター岩本康栄氏は述べている。

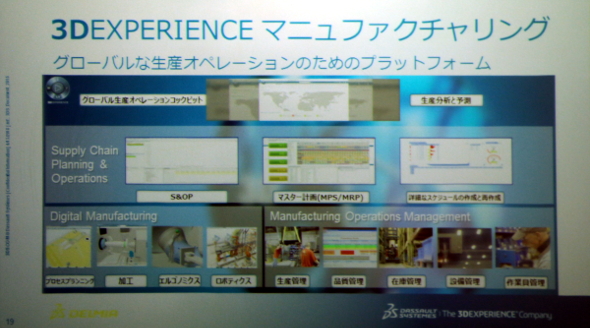

同様に製造領域の強化も推進する。シミュレーションと同じく、ダッソーでは製造領域においてもM&Aをここ数年積極的に展開。Apriso(現 DELMIA Apriso)やQuintiq(現 DELMIA Quintiq)など、M&Aによる製造系のポートフォリオを拡充し、スマートファクトリー化の流れを支援できる体制を構築してきた。

新製品として、工場内のアナログ情報などを共有できる「3D Lean」の展開を2018年3月に開始。工場内の改善活動などを素早くデータとして反映できるようにし、リーン生産の促進などにつなげられるようにしている。

マテリアルズインフォマティクスへの期待

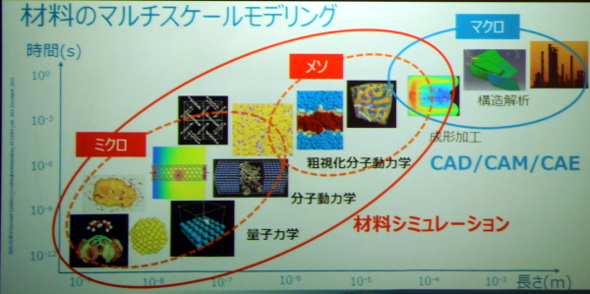

「他産業への展開」では、まずライフサイエンス領域の強化を推進する。2014年に買収したアクセルリス(Accelrys)の事業を「BIOVIA(バイオビア)」として展開してきたが、「マテリアルズインフォマティクス」への関心が高まる中で成果を生み出しつつある。

ダッシー・システムズ・バイオビアのディレクターである磯基夫氏は「CADの世界でのCAEよりもさらに細かい単位でのシミュレーションが材料シミュレーションである。これらを同一プラットフォームで活用できることで、モノづくりの最上流からデジタルの価値を発揮できる」と述べている。

マーケットプレースの開始

さらにダッソー自身の新規ビジネスモデルとして3Dデータの流通を図る「3Dエクスペリエンスマーケットプレース」を2018年2月から開始。製造業向けのサービスプロバイダーに参加してもらい、3Dエクスペリエンスプラットフォームのデータ連携機能を活用して、3Dデータを流通し製造委託や製造受託が行える仕組みを構築する。ダッソーは流通の手数料を取るというビジネスモデルである。オンデマンド製造の「Make」とインテリジェントパーツソーシングの「Part Supply」を用意。「Make」の参画企業は2018年2月の開始時は50社程度だったが、2018年4月には200社に拡大。今後も拡大を進めていくとしている。

関連記事

ダッソー日本法人社長に元セールスフォースの山賀氏「理念に共感」

ダッソー日本法人社長に元セールスフォースの山賀氏「理念に共感」

ダッソー・システムズは日本法人の新社長就任に関する記者発表会を開催した。同社日本法人の代表取締役社長に就任した山賀裕二氏は、「地球環境の持続可能性を担保する技術を実現する」というダッソーの理念に共感し、入社を決めたという。 世界の製造業が“デジタル化”の土俵に乗った時、違いを生み出すのは何か

世界の製造業が“デジタル化”の土俵に乗った時、違いを生み出すのは何か

製造業のデジタル化が加速する中、モノづくりはどう変化していくのだろうか。「PLM」や「3Dエクスペリエンス・プラットフォーム」など、製造業に新たな概念をもたらしてきたフランスのDassault Systemesの社長兼CEOであるベルナール・シャーレス氏に話を聞いた。 “技術だけ”で革新を考える日本、幅広い視野に立つ世界

“技術だけ”で革新を考える日本、幅広い視野に立つ世界

製造業のデジタル化が加速している。さまざまな変化が進む中、モノづくりはどう変化していくだろうか。さまざまなシステムでモノづくりを支えてきたフランスDassault Systemesのエグゼクティブ バイスプレジデントでCSOであるモニカ・メンギニ氏に話を聞いた。 日本版第4次産業革命が進化、製造含む5つの重点分野と3つの横断的政策(前編)

日本版第4次産業革命が進化、製造含む5つの重点分野と3つの横断的政策(前編)

経済産業省は2017年3月に発表した日本版の第4次産業革命のコンセプトである「Connected Industries」を進化させる。より具体的な取り組みを盛り込んだ「Connected Industries 東京イニシアティブ 2017」を新たに発表した。本稿では2回に分けてその内容をお伝えする。 「第4次産業革命」に抵抗感? 調査で分かった日本の製造業の本音

「第4次産業革命」に抵抗感? 調査で分かった日本の製造業の本音

IoTやAIなどを活用する「第4次産業革命」の動きが活発化している。しかし、国内外の企業を調査したアンケートでは、日本の製造業はこの革命に積極的な姿勢を見せているとは言い難い。いわば、第4次産業革命に対してやや及び腰になっているといえる。 第4次産業革命って結局何なの?

第4次産業革命って結局何なの?

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。しかし、そこで語られることは抽象的で、いまいちピンと来ません。本連載では、そうした疑問を解消するため、第4次産業革命で起こることや、必要となることについて分かりやすくお伝えするつもりです。第1回目はそもそもの「第4次産業革命とは何か」を紹介します。 第4次産業革命が生みだす「つながる産業」、3つのWGが目指すもの(前編)

第4次産業革命が生みだす「つながる産業」、3つのWGが目指すもの(前編)

ロボット革命イニシアティブ協議会は2017年6月に3つのワーキンググループの活動報告と2017年度の取り組み方針について紹介した。本稿では前編で「IoTによる製造ビジネス変革WG」と同WGのサブWG活動内容を、後編で「ロボット利活用推進WG」と「ロボットイノベーションWG」の活動の様子を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク