2018年度には売上高1兆円超え、日立が考えるIoT基盤の3つの成長パターン:製造業IoT(2/2 ページ)

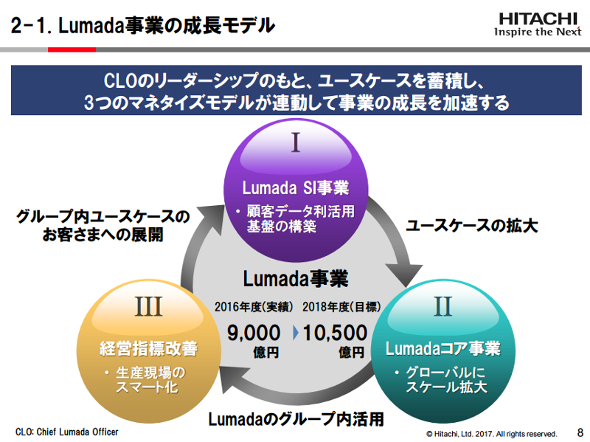

「Lumada」が生み出す3つのサイクルによる成長戦略

一方で、Lumadaが競合他社のIoTプラットフォームと異なるのが、これらの「SI」と「コアの水平展開」という2つの成長モデルに加えて、3つ目の成長モデルを抱えているという点である。

日立製作所がLumada事業の3つ目の成長モデルとして位置付けるのは、日立グループ内への展開である。「3つのマネタイズ領域をサイクルとして連携させるのがLumada事業のコンセプトである。例えば、SI事業で顧客データを利活用できる基盤を作り、そのユースケースをソリューションコアとして、コア事業に展開する。さらにその実績を日立グループのさまざまな企業内で展開する。そしてそこで得られた実績をさらにユースケースとしてコア化し、顧客企業に展開して拡大していく。こういう共創ができるのは日立グループならではの特徴だといえる」と小島氏は強みを訴えている。

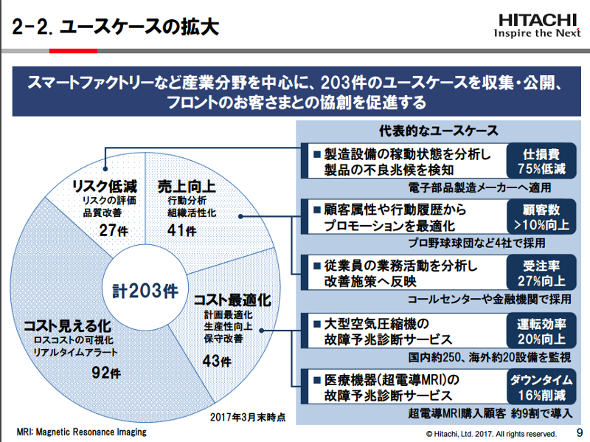

これらのマネタイジングサイクルの全ての核となっているのがユースケースだ。小島氏は「ユースケースが全てのビジネスの源泉となってくるので、KPI(重要業績評価指標)として設定している。2016年度はスマートファクトリーなどを中心に203件のユースケースを公開した」と述べている。

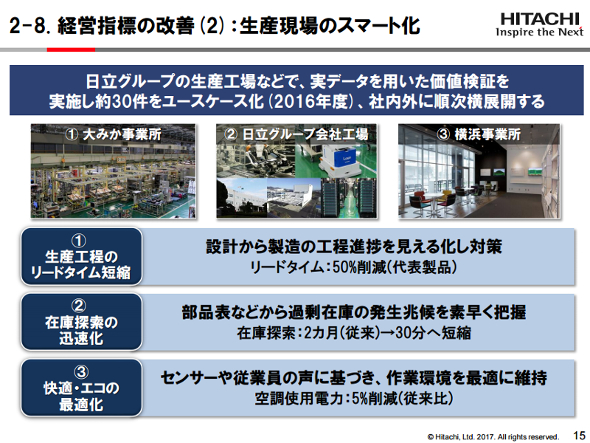

一方、日立グループ内の工場などから生まれたユースケースなども2016年度は30件程度あり、社内外のユースケースを相互に連携させながら発展させていく方針である。

小島氏は「GEやシーメンスなどがIoTプラットフォームの展開も含めて競合だといわれる場合が多いが、日立製作所のアプローチは競合企業とは異なっている。GEのPREDIXもシーメンスのMindSphereもそれぞれのプロダクトとして売るようなビジネスモデルを取っている。しかし、日立製作所は共創が基本となっており、SIなどが前提となったものである。日立グループのノウハウなども含めて、共に新しい価値を作り出していくというところが、差別化のポイントとなる」と日立製作所の独自性を強調した。

関連キーワード

日立製作所 | IoT | システムインテグレーター | サイバーフィジカルシステム | KPI(Key Performance Indicator) | 第4次産業革命 | インダストリー4.0 | スマートファクトリー

関連記事

製造業に押し寄せるIoT活用の波、日立が第4次産業革命で抱える強みとは

製造業に押し寄せるIoT活用の波、日立が第4次産業革命で抱える強みとは

IoTの活用などを含む第4次産業革命が大きな製造業にも大きな変化の波が訪れている。その中で日立製作所は新たなIoT基盤「Lumada」をリリース。大手企業の中では後発ともいえるが、同社は勝負のカギとして「OT」を挙げる。OTを担当する制御プラットフォーム統括本部にその強さを聞いた。 日立が実現したスマート工場、生産リードタイムを50%削減へ

日立が実現したスマート工場、生産リードタイムを50%削減へ

日立製作所は、ユーザーイベント「Hitachi Social Innovation Forum 2016 TOKYO」において、同社大みか事業所におけるスマート工場化への取り組みを紹介した。同事業所では一連の取り組みにより、主要製品の生産リードタイムを50%削減できたという。 IT×OTだけではない、日立のIoTを支える構造改革の経験

IT×OTだけではない、日立のIoTを支える構造改革の経験

IoTによるビジネス変革が進む中、高い総合力を生かし新たなチャンスをつかもうとしているのが日立製作所である。同社のIoTへの取り組みと現状について、日立製作所 サービス&プラットフォームビジネスユニット 制御プラットフォーム統括本部長の阿部淳氏に話を聞いた。 高効率な個別大量生産に対応する日立大みかのノウハウ、IoTプラットフォームから提供

高効率な個別大量生産に対応する日立大みかのノウハウ、IoTプラットフォームから提供

日立製作所はIoTプラットフォーム「Lumada」を利用して、同社大みか事業所におけるIoT活用事例の一部を汎用化し、外販を開始した。今回は、RFIDで取得したデータから各工程の進捗を把握し、遅延が発生した工程の対策を検討する「進捗・稼働監視システム」、作業時間が通常よりも長くかかっている生産工程を検出し、画像分析などにより問題点を可視化する「作業改善支援システム」の2つを提供する。 第4次産業革命の真の幕開けとなる2017年、カギを握るIoTプラットフォーム

第4次産業革命の真の幕開けとなる2017年、カギを握るIoTプラットフォーム

2016年は製造業におけるIoT活用が具体的なものとして進展した1年となったが、2017年もその流れはとどまることはない。実導入や実活用に向けた本格的な動きが広がる中で2016年に注目を集めたのが、IoTを活用する基盤「IoTプラットフォーム」である。さまざまな解釈、さまざまなレイヤーのIoTプラットフォームが乱立する中、2017年はIoT基盤の整理が進む1年となる。 第4次産業革命を支えるIoTプラットフォームって結局何なの?

第4次産業革命を支えるIoTプラットフォームって結局何なの?

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについてお伝えしています。第10回となる今回は、2016年から雨後のタケノコのように乱立する「IoTプラットフォーム」について説明したいと思います。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

- ホームエレベーター事業の合弁解消、AI活用ビル管理に資源集中

- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?

- 日立が設備故障診断を支援するAIエージェント、新しい障害でも対応を明確に指示

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

コーナーリンク