細胞がプラズマを感受する機構を発見:医療技術ニュース

東北大学は、細胞がプラズマを感受する機構を発見した。プラズマ照射溶液中で、数分で失活する短寿命活性種が、細胞膜のTRPチャネルを介してカルシウムイオン流入を誘発していることが分かった。

東北大学は2016年5月13日、細胞がプラズマを感受する機構を発見したと発表した。同大学大学院工学研究科の佐々木渉太大学院生、同医工学研究科の神崎展准教授、同工学研究科の金子俊郎教授の研究グループによるもので、成果は同月12日に英科学誌「Scientific Reports」オンライン版に掲載された。

近年、低温な大気圧プラズマジェットを医療へ応用する「プラズマ医療」の研究が進み、がん治療、創傷治癒、低侵襲止血、遺伝子導入などで有効だと報告されている。治療効果の多くは、大気圧プラズマが生成する活性酸素種・窒素種に起因するが、細胞が感知できる活性種の種類や感知する機構については不明な点が多かった。

今回、同研究グループは、幅広い細胞応答に関連する細胞内Ca2+(カルシウムイオン)濃度に着目。大気圧ヘリウムプラズマを照射した生理食塩水を加えた後の細胞内Ca2+濃度を、さまざまな環境下で観測した。

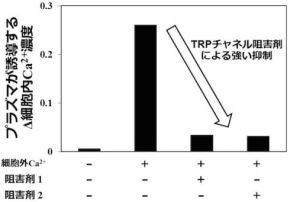

プラズマを10秒照射した生理食塩水を細胞に滴下すると、生理的な細胞内カルシウム上昇が見られた。この細胞内Ca2+濃度上昇は、細胞外にCa2+がない場合には見られず、細胞膜のTRP(一過性受容器電位)チャネル阻害剤のRuthenium RedとSKF96365で抑制されたため、細胞外から細胞内へTRPチャネルを介してCa2+が流入していることが分かった。

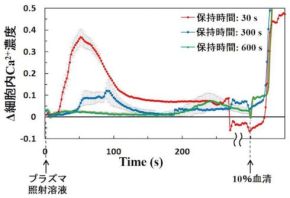

また、プラズマ照射溶液を細胞に添加するまでの時間の経過に伴い、細胞内Ca2+濃度上昇への効果は弱まった。このことから、プラズマ照射溶液中で数分程度で効果が消える短寿命活性種が、生理応答のトリガとなるTRPチャネルを活性化させ、Ca2+流入を誘発していることが明らかとなった。

TRPチャネルを介したカルシウム流入は、さまざまな細胞で重要な役割を担っている。例えば神経細胞では、人間が痛みや熱さ・冷たさ、味覚を感じるセンサーとして働くといわれている。今回の発見は、プラズマの作用機構を理解するための新たな視点となるもので、プラズマ医療科学の発展につながることが期待される。

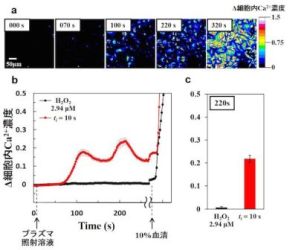

プラズマ照射溶液が誘導する細胞内Ca2+濃度上昇。a:各時刻の細胞内Ca2+濃度変化を示す蛍光図。b:プラズマ照射溶液・過酸化水素水添加後の細胞内Ca2+濃度変化。c:添加220秒後の細胞内Ca2+濃度変化割合。

プラズマ照射溶液が誘導する細胞内Ca2+濃度上昇。a:各時刻の細胞内Ca2+濃度変化を示す蛍光図。b:プラズマ照射溶液・過酸化水素水添加後の細胞内Ca2+濃度変化。c:添加220秒後の細胞内Ca2+濃度変化割合。関連記事

東北大IFSが教える風洞活用の基礎知識

東北大IFSが教える風洞活用の基礎知識

流体に関わるあらゆる現象を調べるために使われる風洞。これが一般向けにも安価に貸し出されていることをご存じだろうか。風洞と最新の関連計測機器などをそろえる東北大学に、風洞の基本や利用時に見落としがちなこと、使用事例などについて話を聞いた。 東北大学とドコモ、妊婦の疾患予防・早期発見に向けた共同研究を開始

東北大学とドコモ、妊婦の疾患予防・早期発見に向けた共同研究を開始

東北大学が保有するゲノム解析・体内物質解析の技術力と、ドコモのモバイル・ヘルスケア技術を融合することで、妊婦特有の疾患予防・早期発見方法を確立するとともに、発症原因の特定を目指す。 東北大学、体に張ると発電し、薬の浸透が促進される皮膚パッチを開発

東北大学、体に張ると発電し、薬の浸透が促進される皮膚パッチを開発

酵素によるバイオ発電の技術を利用して、体に張ると微弱な電流が発生し、皮膚を通した薬の浸透が促進される「バイオ電流パッチ」を開発。電池などの外部電源を必要とせず、張るだけで薬剤の浸透を加速できる。 MRJはいかにして設計されたのか

MRJはいかにして設計されたのか

三菱航空機の小型旅客機「MRJ(Mitsubishi Regional Jet)」の機体設計には、多目的最適化手法や、最適化の結果を可視化するデータマイニング手法が採用されている。MRJの事例を中心に、航空機設計におけるコンピュータ・シミュレーションの活用手法を探る。 「超小型衛星を日本のお家芸に」〜月面レースに挑む研究者、東北大・吉田教授(前編)

「超小型衛星を日本のお家芸に」〜月面レースに挑む研究者、東北大・吉田教授(前編)

「超小型衛星」の分野で活躍中の東北大学・吉田和哉教授に、宇宙ロボットの最新状況を聞いた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク

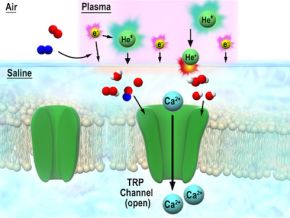

プラズマ照射によるTRPチャネル活性化のイメージ図

プラズマ照射によるTRPチャネル活性化のイメージ図