AI for Science時代に求められる研究開発者像:マテリアルズインフォマティクスの基礎知識(3)(2/2 ページ)

2.データサイエンス人材不足の正体

AI4S以前から、素材や化学の開発者にもデータサイエンス/AI人材の育成が必要という議論は繰り返されており、そのための技術育成の取り組みは少なくありません。実際、プログラミング言語「Python」で機械学習モデルを回せる、統計解析ができるといったスキルは、うまく活用すれば重宝されます。生成AIの台頭によりプログラミングの学習障壁は下がり、コードを書く作業自体の自動化/コモディティ化も急速に進んでいます。生成AIそのものの活用方法もあまた転がっています。

しかしながら、そうした情報技術を持つことと開発成果を高められることが、必ずしも相関しないケースを、多々観測してきました。

私がメーカーでの研究開発に関して顧客と議論させていただく際も、データサイエンティスト不足という声はだいぶ減りました。「データサイエンティスト」を育てることを目的にはしないということです。データサイエンスの専門家が現場の課題で成果を出すのが容易ではないケースは、おそらく他の分野でもよくあることでしょう。代わりによくお聞きするのは、自ら実験を実行あるいはマネジメントしながら、AIリテラシーを生かして開発を加速できる人材を、どのように採用/育成するかという点です。

ここでボトルネックになっているのは、データサイエンスやAIのスキルではなく、対象とする材料やプロセスに対する深い知識(「物質観」「プロセス観」)と、データサイエンスの考え方(「確率思考」「システム思考」)の両方を理解し、その間を相互に行き来する能力や経験です。デジタルが研究開発に深く浸透すればするほど、逆説的ですが、ドメインでの経験/知識に根ざした物質観/プロセス観や、それを獲得するに至る泥臭い経験の価値は、むしろ高まっていきます。

すなわち、データサイエンス人材の不足というのは、データサイエンスやAIを機能させるための前提条件であるドメイン知識を持ち合わせ、それをデジタルな論理へと翻訳できる人材が足りていないということです。誤解を恐れずに言えば、「ドメイン知識を構造的に理解し、可視化/言語化できる人材が不足している」と言い換えることもできます。これはデータサイエンスのスキルを高める取り組みだけでは解消されません。AIの活用を深めながら同時にドメイン科学の考察を深めていき、スパイラル的に知識と実践力の獲得を加速させることが求められます。

3.AIとの共進化とAI依存回避のバランス

AIを用いてドメイン科学とAI活用技術のスパイラル的な学習を行う上で課題になるのが、AIの活用とその批判的検証のバランスです。モデルの汎化性能を推定するR2値が高かったからといって、そのモデルが常に高い精度で出力を提供するわけではありません。

最新の大規模言語モデル(LLM)にしても、古典的な機械学習モデルにしても、学習データの偏りや物理的な制約条件の理解不足から、統計的にはあり得るが物理的にはナンセンスな解を出力することは多々あります。LLMの場合、私たちの自然な言葉を用いて、それがさも正解かのように提示します。

従って、AIを知識獲得の相棒として生かすには、その出力を鵜呑(うの)みにせず、批判的に検証する態度とプロセスが不可欠です。AIの提案から新たな仮説を獲得しつつ、その仮説を自らの手で検証することで、AIとともに知識体系を更新していきます。これは、教科書的な正解を参照することが前提である従来の学習プロセスとは異なり、「いかにして学ぶかを学ぶ」、メタ学習といわれるプロセスでもあります。

自身の知識習得へのメタ認識を持ち、学習プロセスを書き換えていくことが、これからのAI活用において土台となる素養であり基礎体力につながると考えています。

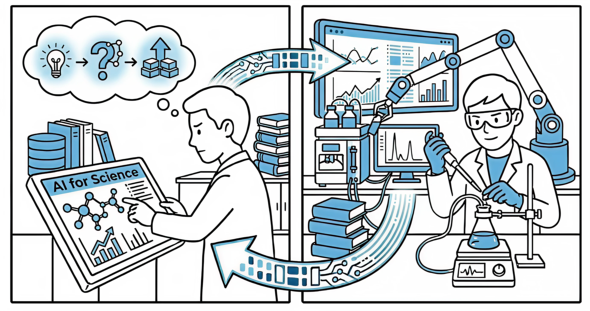

こうして見ると、AIに依存することとAIと共に学習することは、対立する態度ではなく、1つのサイクルを形づくる両輪だと言えます。AIの提案を出発点として仮説を広げ、その過程で見つかった違和感や矛盾を手掛かりにドメイン理解を深めます。その結果として高速に更新された物質観/プロセス観を、再びAI側の前提やデータ設計にフィードバックしていきます。この往復運動の構造は、MIを活用する実験化学者がデータと対話しながら自身の思考を深めていくプロセスにも通じます。

MI活用の現場では、モデルの応答が研究者の経験や勘を映し出し、それを手掛かりに新たな仮説や考察が生まれます[3]。人が実践を伴いながらAI(あるいはデータ/モデル)と思考を更新し合う循環は、領域を問わない知識獲得のダイナミクスなのでしょう。この循環を回し続けることが、AIと共進化しながらも、AIへの依存に陥らないバランスの取り方なのだと思います。

4.おわりに

本稿では、AI for Science時代における研究開発者像の基礎を考えました。今後、開発者はAIと実験をつなぎ、そしてより上流の開発リーダー/マネジャーは社会要請および顧客価値と自社の開発をつないでいきます。こうして組織の中において新しい探索様式を形にしていく中で、インフラとしてのインフォマティクスが進化し、AIの役割が広がるほど、開発者が担う役割もこれまで以上に多面的で挑戦的、それゆえに魅力的なものになっていくはずです。

次回は、今回の内容を踏まえつつ、デジタル/フィジカル/ビジネスの3つの世界を結び付ける存在として、開発者や研究組織がどのような姿に変わっていくのか、さらに踏み込んでいきます。

筆者紹介

MI-6 代表取締役 Co-founder / miLab 編集長 入江満(いりえみつる)

東京工業大学・大学院(現:Science Tokyo)においてバイオインフォマティクスを専攻。総合シンクタンク、ITベンチャーを経て、当社共同創業。"MI"を基軸にした解析サービスおよびプロダクトの開発をけん引。現在は事業・プロダクト・R&Dの責任者として執行全般を統括。

参考文献:

[1]文部科学省(2025)『AI for Science の推進に向けた基本的な考え方について』科学技術・学術審議会 情報委員会(第44回)2025年10月6日.

[2]UK Government(2025)“AI for Science Strategy” Department for Science, Innovation and Technology.

[3]農宗辰己(2025)、「MIがもたらす研究の進化:実験化学者がデータと対話する新しい楽しみ」、miLab

関連記事

技術とマネジメントの両輪から考えるR&Dイノベーション

技術とマネジメントの両輪から考えるR&Dイノベーション

本連載ではマテリアルズインフォマティクス(MI)の基礎知識について解説。第1回は、R&Dでイノベーションを起こすために必要な技術とマネジメントの考え方やMIの位置付けについて紹介する。 AI時代の研究開発におけるノウハウの価値とインフォマティクスの役割

AI時代の研究開発におけるノウハウの価値とインフォマティクスの役割

本連載ではマテリアルズインフォマティクス(MI)の基礎知識について解説。第2回は、AI時代の研究開発におけるノウハウの価値とインフォマティクスの役割を、比喩表現などを用いて紹介する。 MI-6のソリューション 素材開発工数「4分の1」と期間を「10年から半年」に

MI-6のソリューション 素材開発工数「4分の1」と期間を「10年から半年」に

本連載ではマテリアルズインフォマティクスに関する最新の取り組みを取り上げる。第6回は、MIやロボティクス技術などを応用したサービスとソフトウェアの研究、開発、提供を行うMI-6の取り組みを紹介する。 MIの船出を後押しするデクセリアルズの伴走手法とは?

MIの船出を後押しするデクセリアルズの伴走手法とは?

本連載ではマテリアルズインフォマティクスに関する最新の取り組みを取り上げる。第5回は、光学材料部品事業や電子材料部品事業を展開するデクセリアルズの取り組みを紹介する。 JSRや出光はマテリアルズインフォマティクスのプロ人材をどのように育成したのか

JSRや出光はマテリアルズインフォマティクスのプロ人材をどのように育成したのか

本連載ではマテリアルズインフォマティクスに関する最新の取り組みを取り上げる。第4回は、国内化学メーカー向けにマテリアルズインフォマティクスのコンサルティング実績を積み重ねてきたEnthoughtを紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- 多孔質グラフェンを用いて全固体マグネシウム空気電池を開発

- 鉄鋼材料の強さを決める因子

- パナソニック エナジーがハイニッケル正極材を実現した策と次のターゲットとは?

- 遮熱機能を備えた熱マネジメント材料、熱暴走時に熱伝導率を10分の1以下に

- 不連続×連続繊維の熱可塑性ハイブリッド複合材、高い弾性率と賦形性を両立

- 三菱ケミカル、合成樹脂エマルジョン事業とアクリルエマルジョン事業を譲渡

- JX金属が茨城事業所で高純度CVD/ALD材料の量産ライン立ち上げ完了

- 信越化学が米国で塩ビ原料の生産力を増強、投資金額は5300億円

- 全固体電池製造工程の低露点環境に対応する潤滑剤、新技術で開発

- 100℃前後の低温領域で使用可能なPd水素透過膜、水素センサー高精度化に貢献

コーナーリンク