AI時代の研究開発におけるノウハウの価値とインフォマティクスの役割:マテリアルズインフォマティクスの基礎知識(2)(1/2 ページ)

本連載ではマテリアルズインフォマティクス(MI)の基礎知識について解説。第2回は、AI時代の研究開発におけるノウハウの価値とインフォマティクスの役割を、比喩表現などを用いて紹介する。

前回の記事では、「技術とマネジメントの両輪から考えるR&Dイノベーション」をテーマに、人類がどのように知を発見し、継承し、社会に実装してきたかを見てきました。古代ローマのコンクリート技術に象徴されるように、技術的な発見が社会に定着するためには、制度や標準化といった仕組み(マネジメントイノベーション)が不可欠でした。

開発の営みは、観察と試行錯誤を重ね、理論と経験を往復しながら性能を最適化していくプロセスを主とします。この普遍的な構造は、現代においても変わらない、というのも前回のメッセージでした。

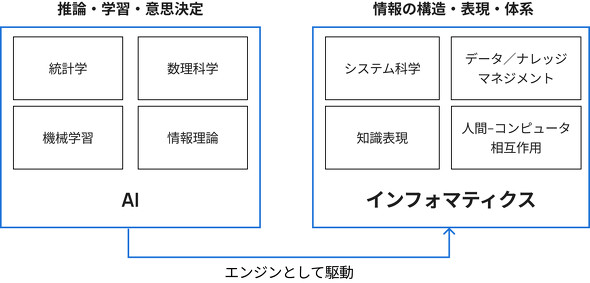

本記事では、AI(人工知能)を強力なエンジンと見立て、インフォマティクスを情報の構造やフローを整理するプラットフォームとしたとき(図1)に、それらが理論と実験、データ科学と計算機科学をどのように架橋し、研究開発を組織として進化させる可能性を持つのかを考えていきます。併せて、AI時代におけるドメイン知識やノウハウの価値にも触れ、研究開発者がどのようにAIを活用し、知の探索を設計していくべきかを探っていきます。

理論、ドメイン知識、データ、AIの相互作用

AIは帰納の力で学習データからパターンを柔軟に抽出し、未知のデータに対する推測を可能にします。ドメイン領域における理論や経験則はそのパターンを束ねる法則や制約を示します。発見を生み出すのは、それらが交わる地点です。すなわち、理論/経験則によって探索可能な空間の形が与えられ、AIがその中を探索します。

理論が与える制約とは、どういうことでしょうか。例えば、組成比が化学量論を満たすこと、反応が特定温度範囲でしか進行しないこと、といった自然法則に基づく制約や、装置が耐え得る圧力や電位に上限があるなど工学的/実装上の制約があります。これらはAIが探索を行う設計空間の境界を定める要素となります。性質が若干異なりますが、爆発限界や発火点といった安全上の制約も、制度的/社会的な要素を含みつつ、自然法則と工学的制約に根拠を持つ制約に内包されています。

一方で、理論で直接的に制約しきれない領域では、経験に基づくノウハウが重要になります。例えば、理論上は温度を上げれば反応速度が単調に増加するはずでも、実際には装置の構造や環境要因によって最適点が理論値より低くなることがあります。こうした現場における理解と修正は、理論の外にある独立した知識というよりも、既知の理論の近傍にある局所的な法則として理解することが求められます。理論で単純に説明できるメカニズムをそのまま当てはめることはできなくとも、観測された現象を理論とひも付けて解釈することが、再現性や品質のために重要だからです。

このような理論と現実の間の調整が、現場で発見される経験則であり、ノウハウ、ドメイン知識です。理論の整合を保ったまま、より現実的な最適パラメーター設定を導くための知識といえます。

こうした理論や経験則をAIに取り込むことは、アルゴリズムをそれに合わせて特注することではありません。そうしたアプローチもありますが、汎用(はんよう)性が低いです。ベイズ最適化のような技術を用いた適応的実験計画や材料選定では、探索空間の設計に経験的制約やドメイン知識を織り込むことで、AIによる提案の質ひいては試行錯誤の効率が飛躍的に高まります。

これはAI技術の問題ではなく、AIの「使い方」の設計です。どの知識をどのように解析に反映させるかを判断できるのは、理論と現場の両方を理解する研究開発者だからこそです。実際、類似したテーマで同じアルゴリズムやツールを用いても、成果の出方が全く異なることは珍しくありません(何度も目の当たりにしてきました)。理論や経験則を生かして探索空間をどう設計するかが結果を左右しているためです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- 日豪間で天然グラファイト系負極材の供給網を構築

コーナーリンク