ヒューマノイドの社会実装阻む3つの壁、「フィジカルデータ生成センター」で打破:ロボットイベントレポート(2/2 ページ)

「フィジカルデータ生成トレーニングセンター」第1期参加企業は10社限定

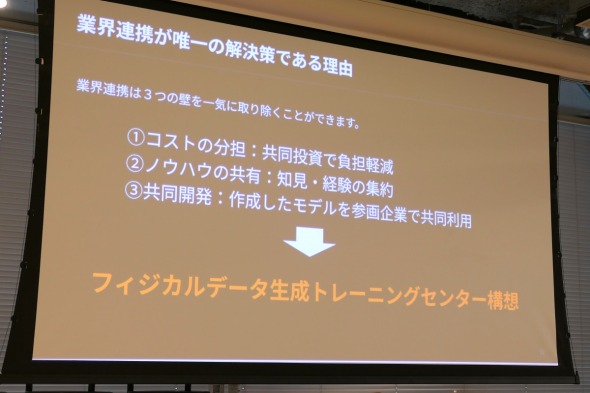

これらの壁を乗り越える解決策としてINSOL-HIGHが提案するのが「業界連携」だ。最先端ロボット、トレーニング環境、高品質データの生成などを単独の企業で全て負担するのは非現実的であり、業界連携することで、コスト分担、ノウハウ共有、共同開発が可能になるという。作成したAIモデルは共同で利用する。この業界連携を進める場として生まれたのがフィジカルデータ生成トレーニングセンターの構想だ。

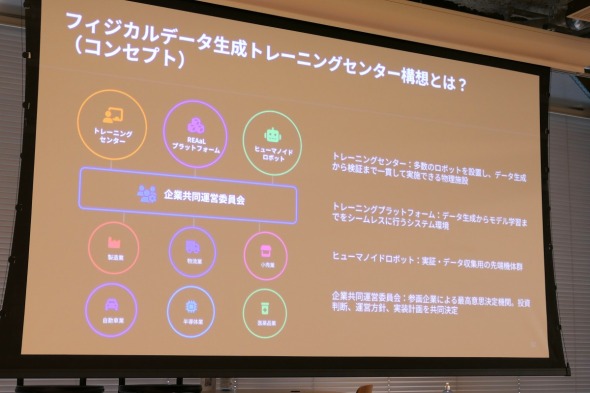

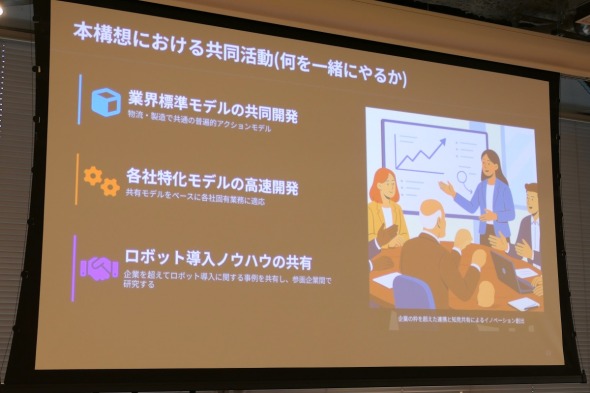

トレーニングセンター、REAaLプラットフォーム、ヒューマノイドロボットをそろえた上で企業共同運営委員会を作り、多くの業界からの参画を促す。具体的には、物流や製造で共通の普遍的アクションモデルからなる「業界標準モデル」の共同開発、各社特化モデルの高速開発、ロボット導入ノウハウの共有を行う。

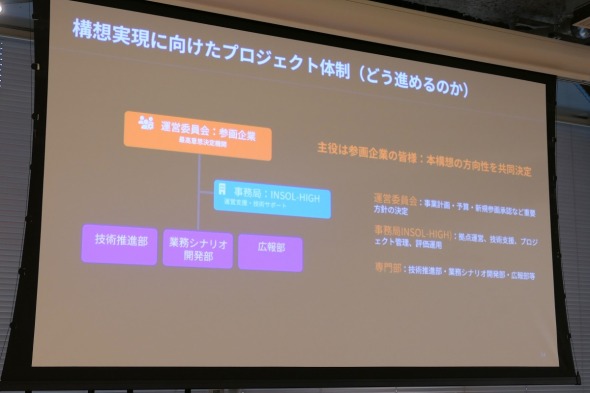

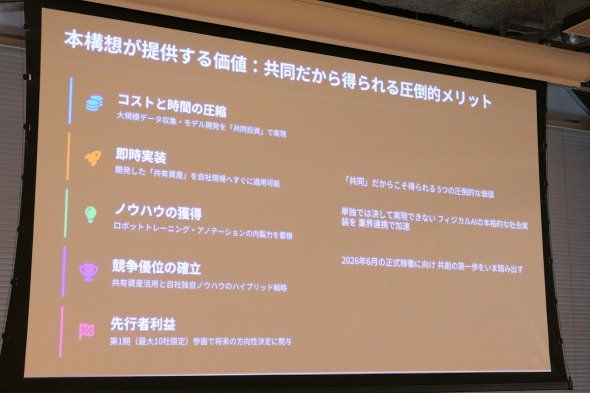

プロジェクト体制は、参画企業から構成される運営委員会、事務局としてのINSOL-HIGH、そして技術推進、業務シナリオ、広報などの各部局を作り、共同でロボットをトレーニングする。これにより参画企業は、コストと時間の圧縮、共有資産の即時実装、ノウハウの獲得、競争優位の確立、先行者利益を得ることができるとする。先に参加した企業がより多くのメリットが得られる仕組みも構築する。

第1期の参加企業の募集数は最大10社限定とする。募集締切は2025年12月末で、既に半分の枠は埋まっているという。正式稼働は2026年6月。なお2026年1月からは第2期の募集を行う予定だ。

日本独自のフィジカルAIの在り方とは

同イベントでは、野村総合研究所の李氏が「中国におけるヒューマノイドロボット産業と日本の今後」と題した講演で、中国のヒューマノイドロボット産業の最新動向の紹介や日本への提言を行った。この他、ファーストライト・キャピタルの頼氏がファシリテーターを務めたパネルディスカッション「フィジカルAI時代、日本の勝ち筋 現場知とデータが拓くヒューマノイド競争の新戦略」も行われた。

詳細は割愛するが、世界的に進む人手不足や人件費高騰を背景として米中で加速しているヒューマノイドロボット開発の現状が紹介される一方で、日本には製造業で培われた強みが存在しており「今ならまだ現役の職人技をフィジカルAIへ取り込むといったことも可能なのではないか」という意見も出た。他にも、「国ごとに異なる強みがあり、それを反映したヒューマノイドロボット活用の姿も変わるのではないか」という意見もあった。

ヒューマノイドロボットの実用化を早めるためには、高品質なフィジカルデータを大量に迅速に収集することが必須だ。そのためには、従来の製造業の在り方とは異なり、「情報共有できる部分は共有する」という方向にマインドセットを変えることも必要だといった提案も行われた。

関連記事

- ≫連載「ロボットイベントレポート」バックナンバー

ヒューマノイドロボットがいよいよ現場に? 山善が物流現場での試験導入を公開

ヒューマノイドロボットがいよいよ現場に? 山善が物流現場での試験導入を公開

山善が、物流現場の人手不足解消に向け、ヒューマノイドロボットの本格試験導入を公開。デモでは初見の商品も難なくピックした。今後は「フィジカルデータ生成センター」を核に学習データを量産し、2026年度内の本格導入を目指す。 国産ヒューマノイド開発のKyoHAに参画企業続々、2026年春にベースモデル完成へ

国産ヒューマノイド開発のKyoHAに参画企業続々、2026年春にベースモデル完成へ

京都ヒューマノイドアソシエーション(KyoHA)が一般社団法人化を果たし、新たな参画企業を迎え入れるなど活動を拡大している。ヒューマノイドのベースモデルの完成は2026年春ごろ、災害対応型/研究用モデルの公開は同年末を予定している。 GMOはAIとロボット産業の仲人を目指す、「ヒューマノイド熊谷正寿」も登場

GMOはAIとロボット産業の仲人を目指す、「ヒューマノイド熊谷正寿」も登場

GMOインターネットグループ(以下、GMO)が東京都内でAIとロボティクスをテーマとするイベントを開催。同社 代表取締役 グループ代表の熊谷正寿氏は「生成AIとロボティクスは人類史上最大の技術革命」と訴え、ヒューマノイドに注力する方針を示した。 サービスロボット市場は2035年に11兆5481億円規模へ、ヒューマノイドは1兆円弱

サービスロボット市場は2035年に11兆5481億円規模へ、ヒューマノイドは1兆円弱

富士経済は、サービスロボット世界市場の調査結果を発表した。高齢化や人手不足、AI、IoT技術の進展を背景に、2025年の同市場規模を前年比13.6%増の2兆7415億円と予測。2035年には11兆5481億円に拡大すると見込む。 フィジカルAI研究を支援するロボット向け模倣学習キットを発表

フィジカルAI研究を支援するロボット向け模倣学習キットを発表

ugoは、人の動作デモンストレーションをロボットに模倣学習させる環境を容易に構築できる「AIロボット向け模倣学習キット」を発表した。研究者は高品質な訓練データを短時間で収集し、迅速に開発を進められる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク

ファーストライト・キャピタルの頼嘉満氏[クリックで拡大]

ファーストライト・キャピタルの頼嘉満氏[クリックで拡大]![山善の北野峰陽氏(左)とINSOL-HIGHの磯部宗克氏[クリックで拡大]](https://image.itmedia.co.jp/mn/articles/2511/14/sp_251114insolhigh_13.jpg)