中国FA事業が過去最高売り上げ、スマートアグリ事業は“藻類”で伸ばす:FAニュース(2/2 ページ)

光合成エンジニアリングで生物由来シフトをキャッチ

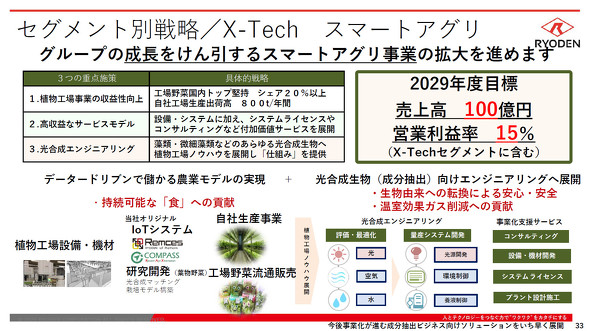

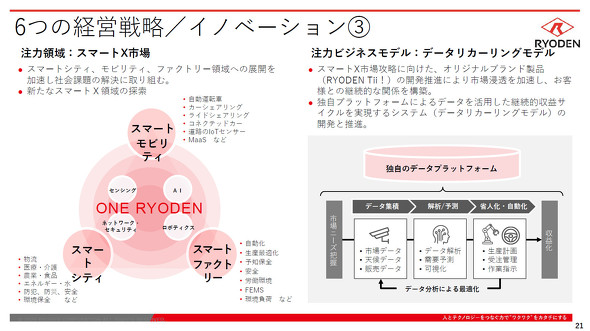

注目領域としてはシティー領域、モビリティ領域、ファクトリー領域などをスマートX市場と定めて、社会課題の解決に取り組む。また、独自プラットフォームによるデータを活用した継続的収益サイクルを実現する、データリカーリングモデルの開発に取り組む。 そして、中長期経営計画の中で成長エンジンに位置付けられているのが、スマートアグリ事業だ。スマートアグリ事業では2029年度に売上高100億円、営業利益率15.0%を目標にしている。

RYODENでは2017年に閉鎖型人工光植物工場市場に参入した。もともとFAシステムや電子デバイス、空調機器を基盤事業として手掛けていたこともあり、植物工場向けLEDの開発、製造、販売から始め、その後、植物工場の環境制御や自動設備を開発し、植物工場のプラントエンジニアリングも受注するまでになった。

RYODEN グリーンシステム事業本部長 新田貴正氏は「当時は台風の被害で野菜が高騰し、植物工場への投資が相次いでいた。そのブームに乗って数十件受注した。設備やシステムのノウハウはたまったが、やがてコロナ禍や資源高も相まって採算性が悪化し、植物工場事業を縮小したり、撤退したりする企業が出てきた。われわれも設備、システムを受注するのを止めた」と述べる。

ただ、農業従事者の減少や高齢化、近年の気候変動を見れば、将来、植物工場の需要が再び高まる可能性は高い。そこで、2022年にブロックファーム植物工場を静岡県沼津市に建設し、植物工場の事業モデルの確立を目指してRYODEN自ら野菜の生産に乗り出した。

太陽光発電の導入に加えて自社開発の環境制御システムなどを駆使して徹底的な省エネを図っており、従来の植物工場の半分ほどの電力で賄うことができるという。「植物工場の野菜は原価の25%が電気代ともいわれている。われわれが市場で生き残れたのは徹底的な省エネをしているからだ」(新田氏)。

新鮮なまま野菜をカットする設備も併設しており、付加価値の向上にも取り組んでいる。2023年には植物工場野菜の流通大手ファームシップを子会社化した。「設備、システムから生産、販売、流通、ブランディングまで一元的に対応できる体制を整えた」。スマート化を進めたことで運用の改善も進んだ。多品種少量生産を実現し、常時13品種を栽培。毎日約2t(トン)、年間800tの野菜を出荷している。AIを活用した需要予測なども取り入れ、2024年度は年間25億円の野菜を販売し、生産事業、販売事業ともに黒字化した。

スマートアグリ事業では今後、光合成エンジニアリング事業にも取り組んでいく。「光、水、空気を最適化することで成長の促進とエネルギーの最小化を図り、栽培者の収支を向上させることを考えてきた。その中で今、原料の生物由来のシフトがあり、藻類や微細藻類などの植物体成分抽出の話がかなり出てきている。植物工場で培った技術の7割以上は応用できる」(新田氏)。

2025年に入って複数の大企業と事業化に向けた話が進んでいるという。「これまで長年研究開発を行ってきて、今、テストをして事業化を検討している企業が多い。そこに対して、われわれは“仕組み”を提供することができる。光合成エンジニアリングの技術を核として、革新的な新事業を展開してスマートアグリ分野のリーディングカンパニーを目指したい」(新田氏)。

関連記事

商社がなぜ野菜作り? データドリブンな植物工場事業モデルで目指す社会課題解決

商社がなぜ野菜作り? データドリブンな植物工場事業モデルで目指す社会課題解決

RYODENが新規事業の1つとして取り組むスマートアグリ事業。商社がなぜ植物工場経営に進出したのか、どのような事業構想を抱いているのかを聞いた。 100年企業に向けて企業名変更に込めた思いとは、商社から事業創出会社への脱皮図る

100年企業に向けて企業名変更に込めた思いとは、商社から事業創出会社への脱皮図る

菱電商事は同社本社で記者会見を開き、2023年4月1日付で行う「株式会社RYODEN」への社名変更の意図や、創業100周年を見据えて制定したパーパス、バリューズについて説明した。 「侵略者の撃退は得意」3カ国語操るパナEW越代理店CEOは、中国製品にどう対抗?

「侵略者の撃退は得意」3カ国語操るパナEW越代理店CEOは、中国製品にどう対抗?

パナソニック エレクトリックワークスのベトナムの販売代理店であるNanocoグループのCEOに、どのように中国製品に対抗していくのかなど話を聞いた。 進むデンソー流農業改革、システム活用で生産効率高める

進むデンソー流農業改革、システム活用で生産効率高める

デンソーが施設園芸大手浅井農園と合弁で設立したアグリッドは2022年7月12日、三重県いなべ市に所有する国内最大級のトマト農場を報道陣に公開した。農場には、デンソーの最先端の技術をはじめ、自動車産業で培ったモノづくりの考え方を随所に取り入れ、新しい農業の在り方を示そうとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

コーナーリンク

RYODENの新田氏

RYODENの新田氏