共鳴非弾性X線散乱装置で高温超伝導体内部のプラズマ振動を観測:研究開発の最前線

東北大学らは、銅酸化物超伝導体のプラズマ振動の性質を、高輝度放射光による実験で解明した。共鳴非弾性X線散乱装置を使用し、高温超伝導体内部の電子の振動の観測に成功。超伝導発現機構の解明が期待される。

東北大学は2025年4月30日、高輝度放射光による実験により、銅酸化物超伝導体のプラズマ振動の性質を解明したと発表した。量子科学技術研究開発機構(QST)、兵庫県立大学、産業技術総合研究所(産総研)、物質・材料研究機構との共同研究によるもので、超電導発現機構の解明や超伝導転移温度(Tc)の引き上げが期待される。

約−200℃以下の極低温まで金属を冷やすと、電気抵抗がゼロになる超伝導という現象が起こる。この現象は、無損失送電、強力な磁場を使用する医療機器、量子コンピュータの量子ビットなどへの応用が期待されているが、極低温環境が必要という課題がある。

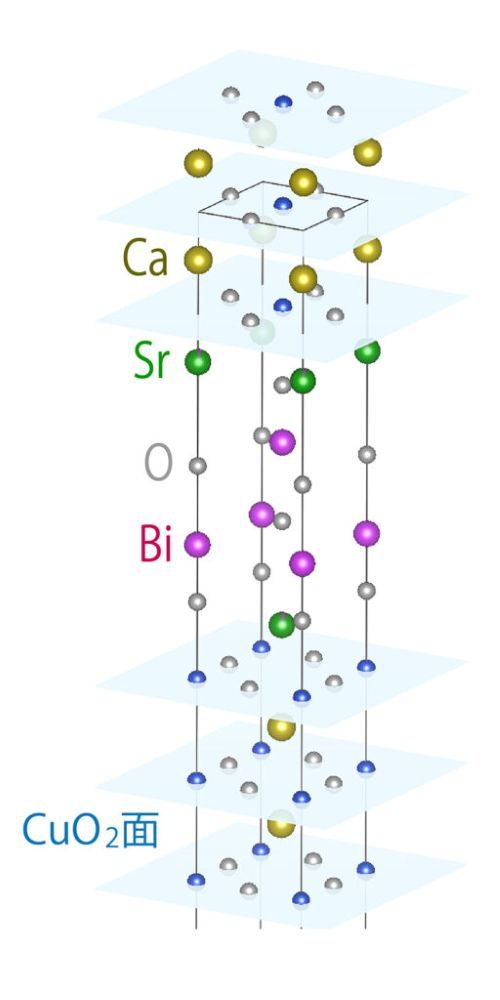

今回の研究では、産総研が合成した三層系銅酸化物Bi2Sr2Ca2Cu3O10を試料に用いた。銅(Cu)の酸化物から成るセラミック材料のうち、ビスマス(Bi)を含む銅酸化物は−163℃と高いTcを示す。二次元的な銅酸化物層(CuO2面)が3枚積層する構造のBi2Sr2Ca2Cu3O10は、二層系や四層系よりもTcが高いことが分かっているが、そのメカニズムは解明されていなかった。

共鳴非弾性X線散乱(RIXS)は、波長が約1nmから10nmの間の軟X線を試料に照射し、跳ね返ってきた光のエネルギーを調べることで、物質内部の電子の性質を解析する手法だ。研究グループは、QSTの3GeV高輝度放射光施設NanoTerasuに設置された2D-RIXS装置と、台湾の放射光実験施設Taiwan Photon Sourceのビームライン41Aを用いて、三層系銅酸化物Bi2Sr2Ca2Cu3O10におけるCuO2面内でのプラズマ振動を高分解能で測定した。

NanoTerasu共用ビームラインBL02Uの共鳴非弾性X線散乱装置(2D-RIXS)。入射X線はビームラインを通って試料に照射される。試料で散乱された出射X線を分光し、スペクトルをCCDで観測する[クリックで拡大] 出所:東北大学

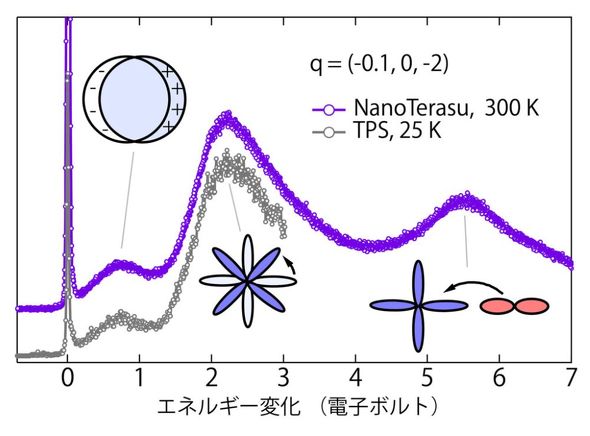

NanoTerasu共用ビームラインBL02Uの共鳴非弾性X線散乱装置(2D-RIXS)。入射X線はビームラインを通って試料に照射される。試料で散乱された出射X線を分光し、スペクトルをCCDで観測する[クリックで拡大] 出所:東北大学その結果、2つの施設で得られたRIXSスペクトル形状は一致しており、CuO2面を流れる電荷の集団的な振動に対応するプラズマ振動のピークを観測できた。また、試料角度を回転させてプラズマ振動のピークのエネルギーと運動量の関係(分散関係)を調べると、単層系銅酸化物の場合とは異なり、運動量ゼロで有限のエネルギーを有することが分かった。

NanoTerasuとTaiwan Photon Source(TPS)で得られた三層系銅酸化物のRIXSスペクトルの比較。0.76電子ボルト近傍のピークは電子の集団的なプラズマ振動、2.2電子ボルト近傍のピークは銅の3d電子軌道間の遷移、5.55電子ボルト近傍のピークは酸素の2p軌道から銅の3d軌道への遷移に由来する。異なる2つのRIXS装置で取得したスペクトル形状は3電子ボルト以下でよく一致しており、NanoTerasuの2D-RIXS装置の光学系が設計通り動作していることが実証された[クリックで拡大] 出所:東北大学

NanoTerasuとTaiwan Photon Source(TPS)で得られた三層系銅酸化物のRIXSスペクトルの比較。0.76電子ボルト近傍のピークは電子の集団的なプラズマ振動、2.2電子ボルト近傍のピークは銅の3d電子軌道間の遷移、5.55電子ボルト近傍のピークは酸素の2p軌道から銅の3d軌道への遷移に由来する。異なる2つのRIXS装置で取得したスペクトル形状は3電子ボルト以下でよく一致しており、NanoTerasuの2D-RIXS装置の光学系が設計通り動作していることが実証された[クリックで拡大] 出所:東北大学同研究では、超伝導と多層系銅酸化物の電子構造との関係について理解を深める上で、重要な鍵となる成果を得られた。また、実験を通じて、軟X線領域の高い光強度と世界最高水準のエネルギー分解能が実証された。これは、NanoTerasuの2D-RIXS装置を使用して得られた初の成果となる。

研究グループは今後、二層系や四層系、異なる元素を含む銅酸化物へと研究対象を広げ、プラズマ振動と高温超伝導の相関について探究していく。

関連記事

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学と三井不動産は、両者のパートナーシップによる「東北大学サイエンスパーク構想」を本格始動したと発表した。 次世代コンタクトレンズの基盤技術に関する共同研究を開始

次世代コンタクトレンズの基盤技術に関する共同研究を開始

東北大学は、東京大学、メニコンと共同で、2024年4月より「次世代コンタクトレンズ及びコンタクトレンズの流通・製造に関する基盤技術構築」に向けた研究を開始する。 高輝度放射光施設のNanoTerasuを活用する産学共創の研究施設を設立

高輝度放射光施設のNanoTerasuを活用する産学共創の研究施設を設立

東北大学は、産学共創の研究施設「NAGASE×東北大学 Delivering next.共創研究所」を設立する。共創パートナーとなる長瀬産業は、3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu(ナノテラス)」を活用する考えだ。 実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

AGCや大陽日酸、産業技術総合研究所、東北大学は、実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功した。 金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

金属材料の新規探索や加工技術の創出を目指し、産学共創の研究所を開設

東北大学とSWCCは、産学共創の研究施設「SWCC×東北大学高機能金属共創研究所」を開所した。同大学の制度を活用し、仙台市青葉区の同大学片平キャンパス内に拠点を設ける。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

コーナーリンク