豊田佐吉の名を轟かせた日本初の力織機「豊田式汽力織機」の発明:トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革(6)(5/5 ページ)

6.1897〜1899年:明治の顕官が豊田式汽力織機に注目

1897年(明治30年)、海外に比べ日本の金が安く保有量の81%が海外流出したことへの対策として貨幣法が公布され金本位制が確立する。自動車関連では、米国のオールズモービル※16)が設立された。

※16)オールズモービル(Oldsmobile)は、1897年にランサム・E・オールズが米国ミシガン州のランシングに設立した自動車会社。1901年(ホレスとジョン・ダッジがオールズのトランスミッション製造の契約を獲得した年)、同社は635台の自動車を製造し、初の大量生産のガソリン自動車会社となった。1902〜1907年に製造されたオールズモービル モデルR「カーブド ダッシュ」は最初の量産車で、進歩的な移動式自動車組み立てラインで製造された。

豊田佐吉は同年、7代目石川藤八と共同で綿布業をはじめるため乙川綿布合資会社を設立する。名古屋市武平町3丁目15番地(現在の東区泉1丁目付近)に工場を増設し、織機を製作するとともに図11に示すように、織機36台による織布の製織試験を行った。

豊田式汽力織機で織った布は従来の人力織機に比べ、均一でムラのない良質の織物で、綿糸布取り扱い最大手の三井物産に注目された。この工場を参観した当時の名士井上馨、金子堅太郎、清浦奎吾、大隈重信などにその織機の優秀さが認められた。そして、豊田式木鉄混製動力織機の特許を出願する。

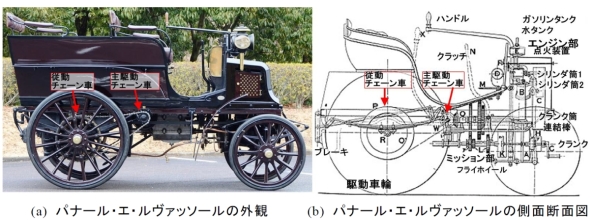

1898年(明治31年)、第1次大隈内閣が成立(日本初の政党内閣)。第5回衆議院議員総選挙、第6回衆議院議員総選挙。図12に示すフランスからの輸入ガソリン自動車「パナール・ルヴァッソール」※17)が、日本国内で最初の自動車として登場。

※17)パナール・ルヴァッソール(Panhard et Levassor)は、1887年にフランスのパリに設立された自動車会社。ダイムラーの鋼製自動車(1888年)をヒントに、1891年にフロントエンジンリアドライブ(FR)方式を考案して特許を取得。自動車の最先端に置かれたエンジンの後方に、クラッチ、トランスミッションを縦一列に配し、ドライブシャフトとデフ機構を介して後輪を駆動させるFR方式を採った最初の自動車を開発し、自動車技術の基礎を築いた。前車軸直後にダイムラー製のV型2気筒エンジンを置き、ボックスに覆われていない変速ギアセットと差動ギア、左右のファイナルチェーンを介して後輪を駆動。リアエンジン方式よりも操縦安定性に優れることから大きな成功を収めた。

豊田佐吉は同年8月、豊田式木鉄混製力織機の特許を特許第3173号として取得。

この豊田式木鉄混製動力織機を契機として、大阪の原田式や木本式、名古屋の中村式、井桁(豊田1日)式、浜松の須山式や池谷式などなど、各種の綿織用動力織機が1907年(明治40年)頃までに続々と開発された。さらに、この時期には既に茨城の柳沢(林之助)式織三二力織機などのように、愛知、大阪、静岡の主要綿織用動力織機供給県以外の地でも、その地特産の織物に適合した動力織機が開発されていたことは注目すべきであろう。

1899年(明治34年)、条約改正を実現した日本は、ついに欧米と対等な国際的地位を手に入れた。

自動車関連では同年2月、フランスのルノー※18)が設立された。図13に、1898年にルノーが初めて製作した4輪自動車「ヴォワチュレット タイプA」を示す。6月にはイタリアのフィアット※19)が設立された。図14に、1899年にフィアットが初めて製作した第1号車「3 1/2HP」とその広告ポスターを示す。

※18)1898年にフランスの技術者のルイ・ルノー(Louis Renault、1877〜1944年)とその兄弟が「ルノー・フレール(ルノー兄弟)」社を設立。プロペラシャフト式フロントエンジンリアドライブ(FR)方式の原型である斬新な機構「ダイレクトドライブシステム」を発明。トップは直結のダイレクトドライブでリバースギアも内蔵し、3段ギアボックスで最適な速度を変えられ、ベベルギアによって車軸に動力を伝える。ルイ・ルノーは1899年にフランス特許取得。この機構を搭載した小型自動車「ヴォワチュレットタイプA(Voiturette)」を市販し、商業的成功を収めた。1904年、フランス国内に120店舗の販売代理店網を構え、事業基盤を固めた。英国やドイツ、日本など諸外国への輸出も行い、ロシアに工場を建設した。

※19)フィアット(FIAT、Fabbrica Italiana Automobili Torinoの頭文字で、「トリノのイタリア自動車製造所」の意味)は、1899年にジョヴァンニ・アニェッリやイタリア北部のエマヌエーレ・カケラーノ・ディ・ブリケラージョ伯爵、ルドヴィコ・スカルフィオッティ、ジョヴァンニ・アニエリら9人の実業家の出資によって、イタリアのトリノで創業された自動車会社。FIATが初めて製作した4輪ガソリン自動車「3 1/2HP」のボディーはホーローのオープン式で、前後向かい合わせに座る2〜3人乗り。ドライバーは後ろ側に座って、乗客越しに前方を見た。水冷直列2気筒4サイクルTヘッド(SV)679ccエンジンは横倒してリアのシート下に配置、チェーンで後輪駆動するリアエンジンリアドライブ(RR)方式だった。サスペンションは前後ともリーフによる固定。1899年中に6台を製作した。

豊田佐吉との関連では同年、明治の顕官である大隈重信、井上馨らが佐吉の武平町工場を訪れた。また三井物産が井桁商会を設立し、豊田佐吉は技師長に就任した。

1890年代の日本において、繊維産業の輸出に占める割合は50%強で、製造工業生産額に占める割合は40%強となっており、産業の担い手の役割を務めていた。殖産興業政策が進展する中、特定の民間事業家が特権的地位を与えられ、政商と呼ばれた。これらは後の財閥の芽生えとなった。(次回に続く)

参考/引用文献

- トヨタ自動車75年史

- トヨタ自動車「創造限りなく トヨタ自動車50年史」、大日本印刷、1982年11月3日

- 産業技術記念館資料

- Wikipedia

- GAZOO「<自動車人物伝>豊田佐吉…発明王、トヨタ自動車の原点」

- 石井正「近代日本の技術と技術政策 第2章:繊維機械技術の発展過程−織機・紡績機械・製糸機の導入・普及改良・創造−」、日本貿易振興機構 アジア経済研究所

- トヨタ博物館「クルマ文化資料室」、2019年3月13日

- 佐野彰一「自動車レースの発展(2)―パリ−ボルドー レース―」、交通安全コラム、2016年11月15日

- GAZOO「<自動車人物伝>ヘンリー・フォード(1896年)」

- YouTube映像「History of Henry Ford's Quadricycle」

- GAZOO「ルノー誕生――フランスの革新者 (1899年)」

- Wikipedia「Renault Voiturette」

- GAZOO「<自動車人物伝> アルマン・プジョー (1889年)」

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第1回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.30、No.2、42〜47、2014年2月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第2回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.30、No.4、36〜41、2014年4月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第3回 1960年代後半から1970年代のトヨタ自動車のものづくりの形態」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.30、No.7、36〜41、2014年7月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第4回 1950年代後半から1970年ころまでのものづくり形態の概要 その1」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.31、No.3、40〜44、2015年3月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第5回 1950年代後半から1970年ころまでのものづくり形態の概要 その2」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.31、No.11、42〜47、2015年11月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第6回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.34、No.2、44-49、2018年2月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第7回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.34、No.5、40〜48、2018年5月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第8回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.34、No.10、42〜47、2018年10月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第9回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.34、No.2、42〜47、2018年2月

- 武藤一夫「はじめてのCAD/CAM」、工業調査会、2000年2月(B5判/285ページ)

- 武藤一夫「進化しつづけるトヨタのデジタル生産システムのデジタルのすべて」、技術評論社、2007年12月(A5判/271ページ)

- 武藤一夫「図解CAD/CAM入門」、大河出版、2012年8月(B5判/305ページ)

- 武藤一夫「実践メカトロニクス入門」、オーム社、2006年6月(B5判/228頁)

- 武藤一夫「実用CAD/CAM用語辞典」、日刊工業新聞社、1998年6月(B6判/316頁)

- 武藤一夫「エンジニア必携トヨタに学ぶデジタル生産・事例・用語集」、産業図書、2021年12月(A5判/887ページ)

筆者プロフィール

武藤 一夫(むとう かずお) 武藤技術研究所 代表取締役社長 博士(工学)

1982年以来、職業能力開発総合大(旧訓練大学校)で約29年、静岡理工科大学に4年、豊橋技術科学大学に2年、八戸工業大学大学に8年、合計43年間大学教員を務める。2018年に株式会社武藤技術研究所を起業し、同社の代表取締役社長に就任。自動車技術会フェロー。

トヨタ自動車をはじめ多くの企業での招待講演や、日刊工業新聞社主催セミナー講演などに登壇。マツダ系のティア1サプライヤーをはじめ多くの企業でのコンサルなどにも従事。AE(アコースティック・エミッション)センシングとそのセンサー開発などにも携わる。著書は機械加工、計測、メカトロ、金型設計、加工、CAD/CAE/CAM/CAT/Network、デジタルマニュファクチャリング、辞書など32冊にわたる。学術論文58件、専門雑誌への記事掲載200件以上。技能審議会委員、検定委員、自動車技術会編集委員などを歴任。

関連記事

- ≫連載「トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革」バックナンバー

豊田佐吉の歩みを明治初期の日本と世界の自動車技術の発展から浮かび上がらせる

豊田佐吉の歩みを明治初期の日本と世界の自動車技術の発展から浮かび上がらせる

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第5回は、明治初期に当たる1867年(慶応3年)〜1891年(明治24年)の世界のクルマの発展や日本の政治経済の状況を見ながら、自動織機の開発に取り組んだ豊田佐吉の姿をより鮮明に浮かび上がらせていく。 トヨタの源流となる自動織機はどのような技術の変遷を経て生まれたのか

トヨタの源流となる自動織機はどのような技術の変遷を経て生まれたのか

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第4回からは、トヨタ自動車創業以前に時代を巻き戻し、豊田佐吉の生涯と、その時代背景となる日本の政治や経済の状況を見ていく。まずは、豊田佐吉が発明したことで知られる自動織機のことを理解するために、織機技術の変遷を概観する。 1956〜57年にトヨタのクルマづくりを変えた生産技術の大変革

1956〜57年にトヨタのクルマづくりを変えた生産技術の大変革

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第3回は、量産規模が急激に拡大していく中で、1956〜1957年のトヨタにおけるクルマづくりがどのように変わっていったのか、クルマづくりの裏方である生産技術の変革がどのように進んでいったのかを見て行く。 1950〜1955年のトヨタのクルマづくり、初代クラウンを契機に大きく飛躍

1950〜1955年のトヨタのクルマづくり、初代クラウンを契機に大きく飛躍

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第2回は、1950〜1955年にかけてトヨタのクルマづくりがどのように進んでいったのかを見ていく。軸になるのは、初代クラウンである「トヨペット・クラウンRS型乗用車」の開発と生産に向けた取り組みである。 昭和初期のトヨタはどのようなクルマづくりを行っていたのか

昭和初期のトヨタはどのようなクルマづくりを行っていたのか

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第1回は、昭和初期に当たる1930年代から1940年代にかけてトヨタのクルマづくりがどのように進んでいったのかを見ていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク