豊田佐吉の名を轟かせた日本初の力織機「豊田式汽力織機」の発明:トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革(6)(1/5 ページ)

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第6回は、1896年に豊田佐吉が発明した日本初の力織機「豊田式汽力織機」を中心に、1892年(明治25年)〜1899年(明治32年)における日本の政治経済の状況や世界のクルマの発展を見ていく。

1.はじめに

連載第4回から、トヨタ自動車の創業以前に時代を巻き戻し、自動力織機の発明によってトヨタ自動車創業に向けた礎を作り上げた豊田佐吉が活躍した時代の政治状況や織機技術の変遷、世界のクルマの発展などを紹介している。

今回は、1867年(慶応3年)〜1891年(明治24年)を紹介した連載第5回に続き、1892年(明治25年)〜1899年(明治32年)を見ていこう。

⇒連載「トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革」バックナンバー

2.1892年(明治25年)〜1899年(明治32年)の日本の政治経済の状況

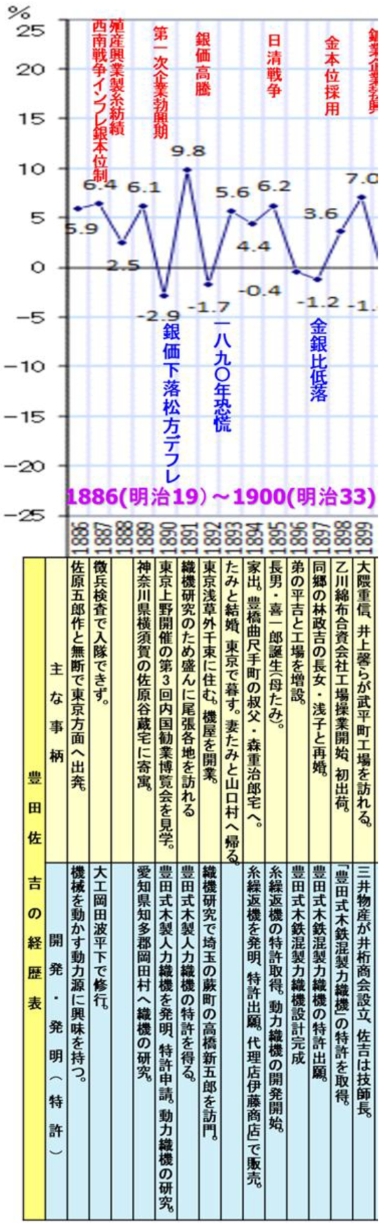

図1に、豊田佐吉の歩みと1886年(明治19年)〜1899年(明治32年)の日本経済成長率の推移を示す。1890年以降の日本の政治状況を概観すると、1891年(明治24年)、銀価高騰による大きなピークを迎えた後、いわゆる1890年恐慌の影響で1892年(明治25年)に大きく落ち込んでいる。そして、1894年(明治26年)の日清戦争※1)で景気が良くなり、また1896〜1897年に不景気となっている。その後金本本位制の採用などから、明治政府による鉱業企業が勃興するという流れだ。

※1)日清戦争は、1894年(明治27年)7月25日〜1895年(明治28年)4月17日に日本と清国の間で行われた戦争。この戦争の主たる原因は日本と清のどちらが李氏朝鮮の主導権を持つかという対立が原因であろう。明治政府の朝鮮に対する積極政策は西郷隆盛の征韓論に始まり、1875年の江華島事件後に結ばれた日朝修好条規によって朝鮮を開国させた。1884年の甲申事変で日清両国の対立が激化したために1885年天津条約が結ばれ、両国軍の撤兵が実現した。しかし1894年4月、甲午農民戦争が起こり、清国が朝鮮政府の要請により出兵すると、それに応じて日本も出兵。日本の朝鮮内政改革の提案を清国に拒否され、両国軍は漢城(現ソウル)の牙山で対立し、ついに1894年7月25日豊島(ほうとう)沖で衝突が起こり、同年8月1日に日本は清国に宣戦布告。9月に平壌(ピョンヤン)で清国陸軍を破った。日本軍は黄海海戦で大勝し、大連、旅順、威海衛を占領。翌1895年4月、両国の間で下関条約が締結された。

死者1万7000人、戦費約3億円(陸軍で約9000万円(8カ年計画)、海軍で約2億1300万円(10カ年計画))の巨費に上った。遼東半島、台湾、澎湖諸島の割譲や賠償金2億両(約3億1000万円)などを得たが、遼東半島は三国干渉によって放棄を余儀なくされた。さらに、1896〜1899年に欧州列強諸国が対日賠償金への借款供与を申し出た見返りとして租借地などの権益の縄張りを認めさせた結果として清国は勢力分割(「瓜分」)された。

英国は長江流域を勢力圏とし、九龍半島(香港総督管轄)と威海衛、フランスは広東省、広西省、広州湾を勢力圏とした。ドイツは山東省、青島(膠州湾租借地)を勢力圏とした。ロシアは満洲からモンゴルを旅順と大連(ダーリニー)などの関東州(極東総督管轄)を租借地として、それぞれ海軍基地を築いて東アジアの拠点とした。しかもロシアは賄賂を用いた露清密約で東清鉄道附属地を手に入れた。このロシア勢力圏が来る日露戦争の火種となる。

日清戦争の戦勝によって日本の国際的地位は著しく向上した。余談だが、司馬遼太郎の「坂の上の雲」によれば、日清戦争の主な原因の1つは、日本の帝国主義による植民地主義(当時英国、フランス、ドイツ、ロシアなどの列強帝国をまねて、売りつけるものとして生糸くらいしかないにもかかわらず植民地を持とうとした主義)で、もう1つは朝鮮の主権と朝鮮半島の位置版図に対する清国、ロシア、日本との勢力関係にあったという。戦争の結果として日本が清国に勝ったかのように見えるが、内実は日本が勝ったわけではなく、漢人(漢民族)が勝たせてくれた。漢人は胡の異民族(女真族)皇帝や北京政府のために積極的に戦おうとしなかったのである。

1890年以降の日本の政治経済の流れを分かりやすく説明すると、下記のように要約できる。

- (1)1890年前後:銀価格の変動と恐慌(不景気)

- 当時、日本は銀本位制を採用していましたが、世界的な銀価格の高騰により、銀の価値が上がると、銀を基準にしていた日本通貨(円)の価値も変動し、貿易や経済活動に影響を与える

- 後に「1890年恐慌」と呼ばれる

- 特に、生糸などの輸出産業が影響を受け、日本経済は厳しい状況

- (2)1894年:日清戦争と景気回復(好景気)

- 1894年、日本と清(中国)の間で日清戦争が勃発

- 翌1895年、戦争による軍需需要が増加、景気が回復した

- さらに、戦争後の「下関条約(1895年)」により、この補償金が政府の当面を支え、鉄道や産業基盤の整備に使われ、日本経済の成長を後押しした

- (3)1896〜1897年:再び不景気に

- 日清戦争が終わると、戦時中に増えていた軍需需要が大幅に減少した

- また、補償金をもとに鉄道や建設鉱山開発などの事業が注目された

- しかし、その結果、不安が広がり、企業の金融危機が相次ぐ不況となる

- (4)1897年:金本位制の導入(通貨制度の変化)

- 1897年、日本は金本位制を採用した。これより、日本の通貨制度は安定化した

- (5)明治政府による鉱業企業の発展

- 金本位制の採用後、日本政府は鉱業や重工業の発展を積極的に推進した

- 足尾銅山や三池炭鉱などが成長し、鉱業は日本の重要な産業になった

- さらに、政府は官営鉱山の民間払い下げを推進し、三菱・三井鉱業が発展した

- (6)その後の影響

- 鉱業の発展は1890年代後半に確立された産業基盤金融や制度の安定は、1904年の日露戦争までつながる

- また、財閥一族の成長や鉱業の発展により、日本の資本主義が本格化し、企業家層や資産家が台頭する

このように、1890年代は「不景気→戦争で景気回復→再び不景気→経済制度の改革」という流れがあり、日本経済が大きく変化する時期であった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

コーナーリンク