豊田佐吉の名を轟かせた日本初の力織機「豊田式汽力織機」の発明:トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革(6)(4/5 ページ)

5.1896年:豊田式汽力織機の発明

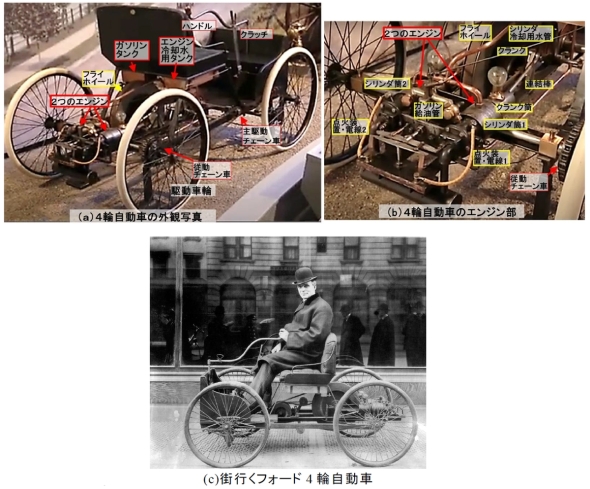

1896年(明治29年)、明治三陸地震。図6に示すように、米国のヘンリー・フォード※8)がフォード4輪自動車※9)を製作。同年ドイツのカール・ベンツが水平対向エンジンを発明。初のプジョー製エンジンを搭載したタイプ15を登場させると同時にSociete Anonyme des Automobiles Peugeotを創立。

※8)ヘンリー・フォード(Henry Ford、1863〜1947年)は、米国ミシガン州スプリングウェルズタウンシップで生まれた発明者、実業家。フォード・モーターの創設者。フォード主義として知られるシステムを通じて、中流階級の米国人が自動車を手頃な価格で購入できるようにした先駆者。1911年、フォード・モデルTやその他の自動車のトランスミッション機構の特許取得。1880年代後半にエンジンの修理、後には組み立てを開始。1890年代、エジソン・エレクトリック・ライト・カンパニー(現在のGE)に就職。1893年に主任技師に昇進後、十分な時間と資金を得てガソリンエンジンの実験に専念。自宅台所で妻クララと協力して初めての自作の内燃機関「キッチンシンク・エンジン」を稼働させ、幾多の実験の末、1896年自作4輪自動車を製作し、フォード四輪車(Ford Quadricycle)と名付け、6月4日にそれを試乗した。さまざまな試乗の後、フォードは四輪車を改良する方法をブレーンストーミングした。

1896年にエジソンの幹部の会議に出席し、トーマス・エジソンに初めて会い自分の自動車への夢を熱く語り、エジソンはフォードの自動車実験を承認した。エジソンに励まされたフォードは2台目の車を設計/製造し、1898年に完成。デトロイトの木材王ウィリアム・H・マーフィーの資金援助を受けて、フォードはGEを辞め、1899年8月5日にデトロイト自動車会社を設立。しかし、生産された自動車はフォードが望んでいたよりも品質が低く、価格も高かった。結局、会社は成功せず、1901年1月に解散。1903年にフォード・モーター・カンパニーを設立。1908年のフォード・モデルTの発売は、輸送と米国産業の両方に革命をもたらし、さらに週5日労働、消費主義が世界に新たな潮流をもたらした。体系的にコストを下げる取り組みは、北米全土と6大陸の主要都市で自動車販売店という業態を可能するフランチャイズシステムを含む多くの技術革新とビジネス革新ももたらした。

※9)フォード4輪車はFord Quadricycle(フォードクワドサイクル)と呼ばれた。1896年にヘンリー・フォードが開発した最初の乗り物で、2つのガソリンエンジンを4つの自転車の車輪に取り付けたシンプルなフレームで、横に並べた2気筒エンジン(Fヘッドバルブ、59立方インチ)の出力は毎分500回転で4馬力。チェーンで駆動され、トランスミッションには2速ギア(1速で時速10マイル(時速16km)、2速で時速20マイル(時速32km)しかなく、バックギアはない。操縦はハンドルとクラッチで行い、ワイヤーホイールと座席の下に3米ガロン(11リットル)の燃料(エタノール)タンクがあった。車両重量は226.8kg。高さ45インチ(1.14m)、幅45.5インチ(1.16m)、全長78.5インチ(約1.99m)。当時の価格は500ポンド。試乗は早朝にデトロイトで行った。YouTube映像で走行する様子を確認できる。

図6 米国ヘンリー・フォードが試作したガソリン4輪自動車(Ford Quadricycle)[クリックで拡大] 出所:YouTube映像「History of Henry Ford's Quadricycle」をキャプチャした上で加筆修正

図6 米国ヘンリー・フォードが試作したガソリン4輪自動車(Ford Quadricycle)[クリックで拡大] 出所:YouTube映像「History of Henry Ford's Quadricycle」をキャプチャした上で加筆修正豊田佐吉と弟の平吉は同年、工場を増設した。

図7は、豊田佐吉が1896年に発明した日本初の力織機である豊田式汽力織機である。

佐吉が織機の発明を志した当初から目指した動力織機で、緯糸切断自動停止装置の他、織機の自動化に向けた数々の発明が行われた。これらについては、次回で詳述する。

製作に当たっては、織布専業者の貧弱、零細な経営状態に合わせて、安価で堅牢な木鉄混製の構造とした。当時、ドイツのハル卜マン製の動力織機が872円と高額であったが、佐吉のこの織機は38円と安価であった。

フレームの上部両端に特許番号と社名の焼き印が押された。佐吉はこの織機を、その開発の思想から「木鉄混製動力織機」と呼んだ。1901年(明治34年)に井桁商会が発行した豊田式織機説明書による販売名称では「豊田式汽カ織機」を用いている。

図7に示した豊田式汽力織機には、作業者が熟練しなくても品質の良い織物が効率良く織れるようにさまざまな工夫がなされている。この織機の主たる発明として、「重錘(おもり)式経糸送出装置」「経糸保護装置」「緯糸切断自動停止装置」の3つある。

重錘式経糸送出装置

これらのうち経糸送出装置※10)は、布に織られた量に応じて、経糸を送り出すとともに、経糸切れや織りムラなどの不具合を防止するために、製織中の経糸の張力を適正に保持する装置である。この装置には、経糸が布を巻取る力で引かれて送り出される消極的方式(消極送出装置)※11)と、ヤーンビーム※12)(経糸用糸巻)の回転を規制する歯車機構を介して送り出す積極的方式(積極送出装置)※13)がある。

※10)日本工業規格JIS L 0306 : 1998製織機械用語では、経糸送出装置(let-off motion)は、「経糸を連続的又は間欠的に、ワープビームから一定の経糸張力で送り出す装置」。ワープビーム(warp beam)とは、「経糸を織機に装着するためのビームで一般的にフランジが付いている。ビームは送出装置によって回転を制御される」。

※11)同上用語では、消極送出装置(negative let-off motion)とは、「各ピックに経糸を送り出す装置で、この長さは経糸の消費分だけ経糸張力によって調整されて送り出される」。

※12)ヤーンビーム(Yarn Beam)とは、主に織機や編み機の機械部品の一部で、糸を巻き取るためのビーム。糸ワーピング機と呼ばれる機械を用いて、ローラーとビームの間の摩擦によって糸を巻き取る。この部品は、糸を均一に供給することを目的としており、織物やニットなどの製造過程で重要な役割を果たす。ヤーンビームは、通常、紡績や織機で使用されるさまざまなタイプの繊維糸を保持する。ちなみに「yarn」は古英語の「garn」から派生し、繊維を纏めたものを意味する。「beam」は古英語の「beama」から来ており、長い物体を指す言葉。よってヤーンビームは「糸を巻いた長い物体」という意味。日本工業規格JIS L 0210-1981の繊維用語(製織部門)では、ビーム(beam)とは「糸や布を円筒などに巻いたもの」であり、同じくJIS L 0306 : 1998では、「経糸を巻き取るための円筒,棒又は枠」とされている。

13)日本工業規格JIS L 0306 : 1998製織機械用語では、積極送出装置(positive let-off motion)とは「各ピックにあらかじめ決められた長さの経糸を送り出す装置」。

豊田佐吉が発明した「経糸送出装置」は3つある。

- (1)重錘式:1898年(明治31年)に特許取得した、特許第3173号

- (2)アンクル式:1902年(明治35年)に特許取得した、特許第5341号(連載第7回で紹介予定)

- (3)ウォーム歯車式:1914(大正3年)に特許取得した、特許第27006号(連載第8回で紹介予定)

今回の経糸送出装置で採用しているのは(1)の重錘式である。

この重錘式経糸送出装置は、経糸の糸巻量に応じて移動する重錘により、ヤーンビーム軸に巻かれたロープの摩擦力を自動的に変えて、張力を一定に保ちながら、経糸が送り出される消極的送出方式である。

経糸の張力は、ヤーンビームの軸に巻かれたロープの摩擦力が一定とすると、経糸巻径が減少するのに従って増加する張力を一定に保つために、それまで一般的には重錘の位置を人手で移動させていた。

図8は、1896年(明治29年)に開発された「重錘式経糸送出装置」の模型である。

この装置の構造は、図8(b)〜(d)に示すように、(1)経糸を巻き取るヤーンビーム、(2)その径の変化を検知する検知ローラ、(3)水色のリンク棒、(4)重錘、(5)腕木※14)、(6)ロープから成る。腕木は重鍾を支え、その腕木にロープが結ばれている。ロープはヤーンビーム軸に巻かれ、このロープの巻き長さは重鍾の位置が視点から遠ざかると長くなり、てこの作用力も増えて、結局摩擦力が増題する。すなわち、経糸の張力はヤーンビーム(経糸用糸巻)の軸に巻かれたロープの摩擦力(重鍾の位置)で調整される。

※14)腕木(lath)は、経糸を水平に張る、弓棚をつるす、踏木を踏んで開口するなどの役割に使われる。ここでは、重鍾を支える部材。

その機構は、まず、図8(b)に示すように、(1)経糸の層の厚み(経糸ヤーンビーム軸の糸巻径)が小さい場合、検知ローラを支える黄色のL型レバーは反時計回りの垂直に近づき、水色のリンク棒によって、腕木上の重錘は支点に近づいて、ロープの巻きつき長さは小さくなって、結果、摩擦力は小さくなる。

逆に(2)経糸の巻径が大きい場合は、図8(b)の破線(点線)で示したように、重鍾の位置は腕木の支点から離れて、ヤーンビーム軸への摩擦力は強くなる。

このように、経糸の巻径に応じて検知ローラの位置が変化し、リンク棒により重鍾の位置が変わってヤーンビーム軸への摩擦力が変化することで、経糸の張力を一定に保って織物の品質を安定して向上させられる。煩雑な調整作業が不要となり、従来の手機で織った織物に比べ格段に高品質の織物が織れるようになった。

緯糸切断自動停止装置

動力織機では、緯糸や経糸が切断した場合、直ちに運転を停止しないと、緯糸が入れられないままに経糸が繰り出されたり、切断した経糸が抜けてキズとなった布が織られたりするなどの不具合が発生する。豊田佐吉は、こうした不具合の発生を防止する装置の研究に取り組んだ。

そこで図9に示す「緯糸停止装置」を発明した。特許第3173号「織機」の内容を構成する3つの発明のうちの1つである。(緯糸停止装置については、トヨタ産業技術記念館のYouTube映像「布を織る技術:人力から動力へ ー 織機技術の発展《トヨタ産業技術記念館 バーチャルガイドツアー:繊維機械館》」もご参照いただきたい)。

これは、緯糸の小さい張力を利用するもので、杼(ひ)が杼箱に入るタイミングで、緯糸に押し当てている櫛(くし)歯棒と起動停止用細隙板が緯糸を検知するセンサーの役割を果たして織機を停止させるという実に単純な機構である。つまり、図9(a)に示すように、正常時は緯糸の張力を櫛歯棒と起動停止細隙板で検知しており、いったん緯糸が切れると、図9(b)に示すように、(1)機動停止用細隙板が櫛歯棒に差し込こまれて反時計回りに回転作動し、(2)回転したつめが突起を引っ掛け、(3)起動レバーを停止側に作動させ、織機が停止する。

その後、この原理と重力を使って、経糸が切断しないように張力を一定に保つ装置や、経糸が切断したときに自動的に織機を停止する「経糸停止装置」を発明して、後継機に引き継がれる。

豊田式汽力織機の蒸気機関

日本初の動力織機である豊田式汽力織機は、商品名に汽力とあるように、動力には蒸気機関だけでなく、後に石油発動機も用いられた。その説明書では、動力1馬力で同織機20台を運転できた。

ここからは豊田佐吉の力織機に用いられた蒸気機関を見ておく。

豊田式汽力織機の試作が完成すると、試運転のための動力源、蒸気機関が必要になり、豊田佐吉の弟の平吉は蒸気動力を担当した。中古の蒸気機関を購入して、自らその整備に当たり、何とか動力織機を動かせるようにした。

図10に示すように、1914年には豊田自動織布工場でスイスのスルザー※15)製400馬力ユニフロー(単筒)蒸気機関を購入し、その蒸気機関で工場の織機を動かした。動力を出力している途中、電圧が変動するため、発電機をつけて充電し、安定化した。当時、名古屋周辺で自家発電用の蒸気機関を導入した例は、佐吉の豊田自動紡織工場と弟平吉の豊田織布押切工場があげられる程度で、珍しい存在であった。トヨタ産業技術記念館には1898年スルザー製の定置式蒸気機関が展示されているが、これは双筒で別物である。1916年には、工場の増設に伴い名古屋電灯から720kWの電力供給を受けた。

※15)スルザー(Sulzer AG)は1834年、スイスのチューリヒ州のヴィンタートゥールでスルザー・ブラザーズ(Sulzer Brothers)として設立。当初は紡績機や織機の製造が主要な事業であった。その後、ルドルフ・ディーゼルによってディーゼルエンジンが発明されると、その特許を1893年に購入。そして1898年、スルザー最初のディーゼルエンジンを製造。1930〜1940年代に、スルザーのディーゼルエンジンを搭載したディーゼル機関車が欧州や南米を中心に世界中で用いられ、日本では船舶用、機関車用などで使用された。現在は、各種ポンプ/化学工業用装置/医療用器具の製造、タービン/ポンプ/コンプレッサー/モーター/発電機などのメンテナンスを手掛ける。

1910年代は、全国的に工場の動力源が蒸気機関、ガス発動機、石油発動機などに変遷し、殖産興業の動力がいわゆる電力会社による電力に統一されていく過渡期であった。

1904年(明治37年)の豊田第1織工場(豊田商会武平町工場)が石油発動機1台で3.5馬力、1909年(明治42年)の豊田式織機(前豊田商会島崎町工場)がガス発動機1台で24馬力と石油発動機1台で3馬力、1916年(大正5年)の豊田自動紡織工場(豊田紡織本社工場の前身)が蒸気機関(300kW発電用)1台で400馬力、買電が720kWであった。

豊田式汽力織機の試作機の試験運転と改良を進めた翌年に実用化。緯糸切断自動停止装置、経糸送出装置、巻き取り装置などの自動化装置を装備して、織られた小幅木綿は品質が一定で風合いも良く、好評であった。しかも女工員1人当たりの能率は4倍以上となり、コストを半分以下に抑えることができ、従来の手織り機(高機、たかばた)の20倍の生産性を実現した。また、外国製動力織機の20分の1という価格であったため、全国に広く普及して日本の綿織物業を大きく発展させた。ここから佐吉の発明が本格化する。平吉や佐助(末弟)の協力もあって、豊田商店の事業は順調に拡張した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク