豊田佐吉の名を轟かせた日本初の力織機「豊田式汽力織機」の発明:トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革(6)(2/5 ページ)

3.1890年代における繊維機械織機の動力化技術の発展状況

力織機を開発した織機製造業者は紡績機械を国産化し、工作機械を作り、さらには自動車産業にまでその範囲を拡大し発展していった。

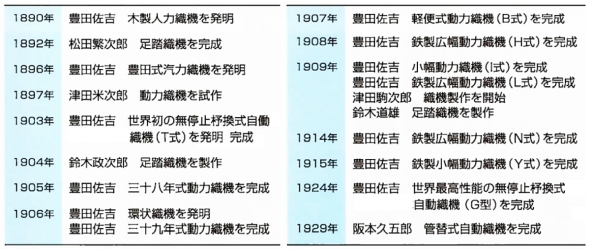

表1に日本における織機の主な開発状況を示す。1890年の豊田佐吉による木製人力織機の発明の後、松田繁次郎や鈴木政次郎による足踏織機が開発され作業効率が向上した。また1896年、日本初の力織機である豊田佐吉の「豊田式汽力織機」が発明され、翌年の1897年には津田米次郎が動力織機を試作し、蒸気機関による動力化が本格的に推進された。これら豊田佐吉や津田米次郎による動力織機の開発は日本の紡績機械の国産化に大きく貢献した。これらの技術は遠州織機、須山式織機、鈴木式織機などの工作機械への展開、さらには豊田自動織機あるいは鈴木式織機からの自動車工業への展開につながっていくのである。

ここで、記事末に掲載した参考/引用文献の6.から引用した、初期の力織機開発の事例を幾つか見ていこう。

- (1)渡辺・柴田製:長野県松本の渡辺恭、柴田徳蔵兄弟は1877年(明治10年)の第1回内国勧業博覧会に水車織機を出品。後にさらに改良し、これを鹿島紡績所の水車を使って運転した。14、5歳の小女子を1人1台で配置して1人1日に織り出す木綿は4〜5反に及んだという。1881年(明治14年)の第2回内国勧業博覧会へは足踏機に改造して出品している

- (2)寺沢式:栃木県の寺沢幸三郎は1891年(明治24年)7月から力織機の製作を始め、翌1892年(明治25年)8月に完成した。およその寸法は長さ5尺、横3尺3寸、高さ2尺2寸で全体は木製、重要部分のみ金属製で1台の織り上げ10時間で平均4反半、価格は1台15〜30円であった

- (3)豊田式:豊田佐吉は図1に示したように1887年(明治20年)頃から織機の改良を行い、1890年(明治23年)に改良バッタン織機を作り、さらに1896年(明治29年)に力織機を作り上げた。この力織機を改良する過程で重要な発明を数多く生み出し、特に経糸の積極送り出しに関する発明は当時の繊維機械技術水準からみると、極めて高水準のものであった。性能はおよそ普通真岡木綿並幅2丈8尺物で、1台1日2反半から3反を織り立て、工女1人で2〜3台を受け持つとある。価格は当初原価23円、売価38円であった

- (4)斎外式:山形県鶴岡地方は1895年(明治28年)に福井地方から羽二重製織の技術を習得し、これを基本に同年11月から輸出羽二重の製織が行われた。東田川郡長沼村の斎藤外市は手織羽二重機業を経営しつつ力織機の発明を行ったが、1898年(明治31年)8月に羽二重用力織機を完成した。この力織機は斎外式として輸出羽二重織物地帯に急速に普及した。しかも「明治37年に山形県は羽二重機業の有利なるを認め大いに奨励に努め機台に対し県補助を与へたるを以て機業界は更に一段の活気を呈した」のであった

- (5)原田・久保田式:1893年(明治26年)頃、大阪の原田元治郎が近所の大工久保田石松に力織機の試作を依頼した。10年間で30台の試作をして、鉄製力織機を完成。これは1903年(明治36年)の第5回勧業博覧会に出品された。これとは別に木製の安い力織機を使って原価20円、売価35円で50台製作/販売すると、飛ぶように売れ、これで織子が1人で4台受け持てるようになったという

以上、初期の織機の特徴を要約すると次のようになるだろう。まず、形状構造は小幅木鉄混製で、その大きさは、寺沢式は長さ5尺に幅3尺3寸、高さ2尺2寸(15×1×0.66m)。五百川式絹織機(木鉄混製)の寸法が1.9×1.2×0.9m、また結城の足踏織機の寸法が1.3×1.1×0.9mであることから、これら寸法がほぼ当時の標準外形とみてよいだろう。

性能は1日10時間として3〜5反の織り立てで、織子1人につき2〜3台受け持てるから、職工1人当たりの生産性は平均9反/1日前後で、この数値は三瓶孝子が「日本機業史」で示している動力織機の性能(9反/1日・1人)とほぼ一致する。価格は最も早い時期の渡辺・柴田兄弟のものが70円でやや高く、その他の実普及の製品は20〜30円前後であった。

新技術を導入し、これを改良普及し、さらに創造的新技術を生み出していく一連のプロセスを達成するためには、導入した新技術と、それまでの在来技術との間に技術発展上の連続性が必要である。特に、スムーズな技術移転、改良、普及を進めるには在来技術との間に共通部分の存在が重要だ。また、技術発展の連続性は、在来技術と導入新技術との間にある中間レベルの技術が極めて重要な役割を果す。

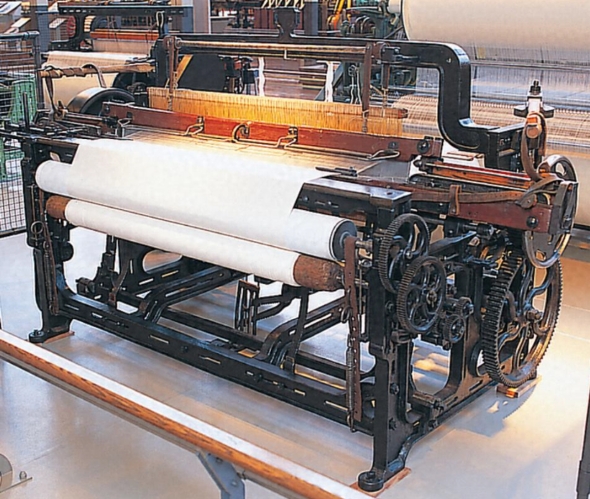

図2は、1890年頃に英国ランカシャーで製造されたランカシャールームである。英国の博物館に保存されていたものをトヨタ自動車が譲り受けてトヨタ産業技術館に展示したものだ。

連載第4回で述べたように、最初の機械動力式の織機は、1785年に英国人エドモンド・カートライトが特許取得して製造したパワールーム(power loom、力織機)である。1820年にはロバーツによって、近代的な動力織機の姿として完成された。その後、1850年代に繊維産業が栄えていた英国では、25万台の動力織機が稼働していたといわれる。1850〜1900年に、英国の絹業の中心地はランカシャー地方で、そこで数多く使用されていたのでランカシャールームと呼ばれる動力織機だった。

日本で最初に工場規模で動力織機が使用されたのは、1867年に薩摩藩が開設した鹿児島紡績所であり、英国から100台を輸入して蒸気機関で稼働させた。その後の1887年以降、大阪織布をはじめとする、大資本の紡績兼営会社が動力織機を導入したが、小資本がほとんどの織布専業者は依然として手織機に頼っていた。このように、19世紀末の日本では木製の手織機であったのに対し、全鉄製で動力化され、緯(よこ)糸切断自動停止装置などを備えていた。これらの自動力織機は1890年頃に製造された。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

コーナーリンク