アルミ底板で電池モジュールの放熱性能を2倍に、東芝の「SCiB」が新製品:電動化

東芝は、負極にチタン酸リチウムを採用する独自のリチウムイオン電池「SCiB」において、底板にアルミニウムを採用することで放熱性能を従来比約2倍に高めた電池モジュールの新製品を開発したと発表した。

東芝は2025年4月8日、負極にチタン酸リチウムを採用する独自のリチウムイオン電池「SCiB」において、底板にアルミニウムを採用することで放熱性能を従来比約2倍に高めた電池モジュールの新製品を開発したと発表した。EV(電気自動車)バスや電動船、定置用蓄電池などに向け、同月中旬以降順次、国内外で販売を始める。

SCiBは、負極にチタン酸リチウムを採用することで、「安全性」「長寿命」「低温性能」「急速充電」「高入出力」「広い実効SOC(State of Charge)レンジ」などが特徴となっている。スズキのマイルドハイブリッド車の他、EVバス、クレーン車、鉄道、物流拠点で使用されるAGV(無人搬送車)などで利用されている。また、電池パックやセルでの販売に加えて、必要な電圧や容量を得るために直列や並列での組み合わせが可能なモジュール製品も販売している。

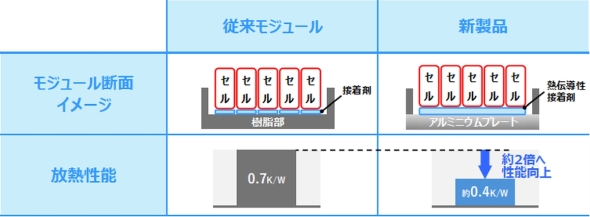

今回発表したモジュールの新製品は、短時間での連続高入出力と寿命の維持の両立を求めるニーズに対応するため、東芝として初めて底板にアルミニウムを採用。放熱性を約2倍に向上した。アルミニウムは、これまで使用してきた樹脂素材と比べると熱抵抗が低く熱を逃しやすい。その一方でアルミニウムには導電性があるため、底板は電池セルとの絶縁を保つ仕組みが必要になる。

東芝は、電池セルと底板を接合する接着剤を熱伝導性接着材に変更するとともに独自の新構造を採用することで耐電圧性能を確保。放熱性能を示す熱抵抗(小さいほど放熱性能が高い)は、底板に樹脂素材を用いる従来品が0.7K/Wであるのに対し、底板にアルミニウムを用いる新製品は約0.4K/Wとなった。顧客は電池冷却システムを変更することなく、SCiBの電池モジュールを放熱性能が約2倍になった新製品に置き換えることで、電池の寿命を大幅に延ばせるようになる。

新製品は23Ahセル2並列12直列(計24セル)構成で、名称は「2P12Sモジュール Type4-23」である。定格容量は45Ah(1242Wh)、公称電圧は27.6V、使用周囲温度範囲は−30〜50℃。外形寸法は幅203.8×奥行き395×高さ134.2mm、重量は16.5kg。

リチウムイオン電池が幅広い用途で活用される中、EVバスや電動船における急速充電や運行に応じた充放電、定置用途における電力負荷平準化を想定した充放電など、電池の使い方の多様化が進み、短時間でより高い電力を連続して入出力することが求めらている。一方で、短時間で高い電力を連続して入出力すると、リチウムイオン電池に熱が発生して寿命が短くなる。短時間での連続高入出力を実現しながら、いかに放熱し電池の寿命を維持するかがリチウムイオン電池の課題となっている。今回のSCiB電池モジュールの新製品は、SCiBの電池セル単体での特徴である短時間での連続高入出力性能を生かしつつ、電池モジュール側で高い放熱性能によって電池寿命を維持できるようにして課題に対応している。

関連記事

コバルトフリーやバイポーラ型、全固体電池などバッテリーの動向をおさらい

コバルトフリーやバイポーラ型、全固体電池などバッテリーの動向をおさらい

約3年にわたるこれまでの連載の中では、電池材料から周辺技術まで幅広く扱ってきましたが、あくまでもコラム公開時点での傾向や兆候のみを示し、今後の動向を注視したいとした内容も度々ありました。今回は、そういった内容のいくつかについて、2024年現在の動向をあらためて確認していきたいと思います。 パンタグラフでEVバスに超急速充電、充電は10分で完了

パンタグラフでEVバスに超急速充電、充電は10分で完了

川崎鶴見臨港バス、東芝、Drive Electro Technologyはパンタグラフ式の超急速充電の有効性を確認する実証事業に向けて共同検討を行う。 東芝などが次世代リチウムイオン電池、負極にニオブチタン酸化物

東芝などが次世代リチウムイオン電池、負極にニオブチタン酸化物

東芝、双日、ブラジルのCBMMはニオブチタン酸化物を負極に用いた次世代リチウムイオン電池の開発に成功した。 東芝が5V級高電位正極材料を開発、SCiBの弱点「電圧が低い」の克服へ

東芝が5V級高電位正極材料を開発、SCiBの弱点「電圧が低い」の克服へ

東芝は、コバルトフリーな5V級高電位正極材料を開発するとともに、同社のリチウムイオン電池「SCiB」に用いている酸化物負極と組み合わせたリチウムイオン電池を開発したと発表した。 SCiB電池パックの制御ECU開発にAUTOSAR準拠のプラットフォームを採用

SCiB電池パックの制御ECU開発にAUTOSAR準拠のプラットフォームを採用

東芝が開発するリチウムイオン二次電池「SCiB」の電池パックの次世代電池制御ECU標準ソフトウェアプラットフォームに、SCSKが提供するAUTOSAR規格準拠の「QINeS-BSW」が採用された。 東芝が「世界初」の水系リチウムイオン電池を開発、低温対応と長寿命を実現

東芝が「世界初」の水系リチウムイオン電池を開発、低温対応と長寿命を実現

東芝がリチウムイオン二次電池の電解液を水に置き換えた水系リチウムイオン電池を開発。水系リチウムイオン電池は既に研究開発事例があるものの、−30℃の環境下での安定した低温充放電性能と、2000回以上の充放電が可能な長寿命性能を備えるものは「世界初」(東芝)だという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 2025年暦年の日系自動車生産台数は明暗分かれる、好調トヨタに続きスズキが2位

- 日産は生産拠点閉鎖箇所を全て発表、新型車の受注増で前向き発進も業績は赤字に

- ギガキャストを可能にした「ギガプレス」の開発企業と動作サイクルを深掘りする

- 日産と大阪大学 接合科学研究所が共同で研究開発部門を設立

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- 進化を止めない車載ネットワーク、第3世代CANが登場し車載SerDesは12Gbpsへ

- トヨタ自動車が「Highlander」のBEVモデルを北米で初公開

- SUBARUがグローバル展開モデルで初めてBEVの混流生産に成功

- ホンダが車載向けSoCの共同開発を目的にMythicに出資

- 「ギガキャスト」が騒がれる理由

コーナーリンク