流量管理の自動化を促進する比例電磁弁用コントローラー:FAニュース

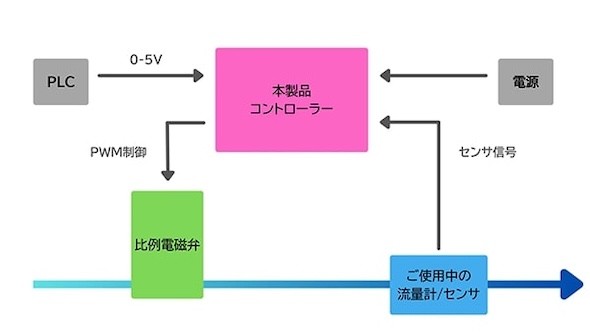

タカノは、比例電磁弁用コントローラー「比例弁制御基板」の販売を開始した。PWM方式を採用したコントローラーで、流量センサーと組み合わせることで同社の制御技術を簡単に導入できる。

» 2025年03月17日 13時00分 公開

[MONOist]

タカノは2025年2月20日、比例電磁弁用コントローラー「比例弁制御基板」の販売を開始した。PWM制御方式を採用し、比例制御弁の動作をスムーズかつ安定的に調整できる。

同製品は、流量センサーと組み合わせることで、オープンループおよびクローズドループの両方を構築できる。制御方式を選択できるため、装置に合わせて制御システムを柔軟に設計可能になる。

小流量から大流量まで、同社のさまざまな比例電磁弁に対応する。電圧を入力するだけで流量制御ができ、細かな設定や複雑な調整は必要ない。ケース加工や操作方法(アナログ、デジタル)のカスタマイズといったニーズにも柔軟に対応する。

手のひらサイズのコンパクト設計により、製造装置や実験装置などの限られたスペースを有効活用できる。流量管理の自動化により作業の属人化を抑え、品質安定化と生産性向上に寄与する。

関連記事

スマート工場化は次段階へ、AI活用の定着とアプリケーション拡大に期待

スマート工場化は次段階へ、AI活用の定着とアプリケーション拡大に期待

スマート工場化の動きは着実に広がっている。その中で2022年はAIを活用した「アプリケーションの拡大」をポイントにデータ活用のさまざまな形が広がる見込みだ。 スマート工場は“分断”が課題、カギは「データ取得」を前提としたツールの充実

スマート工場は“分断”が課題、カギは「データ取得」を前提としたツールの充実

工場のスマート化への取り組みは2020年も広がりを見せているが、成果を生み出せているところはまだまだ少ない状況だ。その中で、先行企業と停滞企業の“分断”が進んでいる。新型コロナウイルス感染症(COVID−19)対応なども含めて2021年もスマート工場化への取り組みは加速する見込みだが、この“分断”を解消するような動きが広がる見込みだ。 スマートファクトリー化がなぜこれほど難しいのか、その整理の第一歩

スマートファクトリー化がなぜこれほど難しいのか、その整理の第一歩

インダストリー4.0やスマートファクトリー化が注目されてから既に5年以上が経過しています。積極的な取り組みを進める製造業がさまざまな実績を残していっているのにかかわらず、取り組みの意欲がすっかり下がってしまった企業も多く存在し2極化が進んでいるように感じています。そこであらためてスマートファクトリーについての考え方を整理し、分かりやすく紹介する。 エッジは強く上位は緩く結ぶ、“真につながる”スマート工場への道筋が明確に

エッジは強く上位は緩く結ぶ、“真につながる”スマート工場への道筋が明確に

IoTやAIを活用したスマートファクトリー化への取り組みは広がりを見せている。ただ、スマート工場化の最初の一歩である「見える化」や、製造ラインの部分的な効率化に貢献する「部分最適」にとどまっており、「自律的に最適化した工場」などの実現はまだまだ遠い状況である。特にその前提となる「工場全体のつながる化」へのハードルは高く「道筋が見えない」と懸念する声も多い。そうした中で、2020年はようやく方向性が見えてきそうだ。キーワードは「下は強く、上は緩く結ぶ」である。 工場自動化のホワイトスペースを狙え、主戦場は「搬送」と「検査」か

工場自動化のホワイトスペースを狙え、主戦場は「搬送」と「検査」か

労働力不足が加速する中、人手がかかる作業を低減し省力化を目的とした「自動化」への関心が高まっている。製造現場では以前から「自動化」が進んでいるが、2019年は従来の空白地域の自動化が大きく加速する見込みだ。具体的には「搬送」と「検査」の自動化が広がる。 見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

見えてきたスマート工場化の正解例、少しだけ(そもそも編)

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについて、話題になったトピックなどに応じて解説します。第28回となる今回は、スマート工場化において見えてきた正解例について前提となる話を少しだけまとめてみます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR

「比例弁制御基板」の型式「PBCS000」ケース付き 出所:タカノ

「比例弁制御基板」の型式「PBCS000」ケース付き 出所:タカノ システム構成図 出所:タカノ

システム構成図 出所:タカノ