中央エンジニアリング、構造ストレスサイジングソフト「HyperX」の取り扱い開始:CAEニュース

中央エンジニアリングは、構造ストレスサイジングソフトウェア「HyperX」の代理店販売を開始した。構造設計で広く使われている解析、CADソフトウェアと互換性があるため、普段利用している設計環境で使用できる。

中央エンジニアリングは2025年2月12日、Collier Aerospaceと販売代理店契約を締結したと発表した。同契約により、構造ストレスサイジングソフトウェア「HyperX」の代理店販売を同年1月1日から開始している。

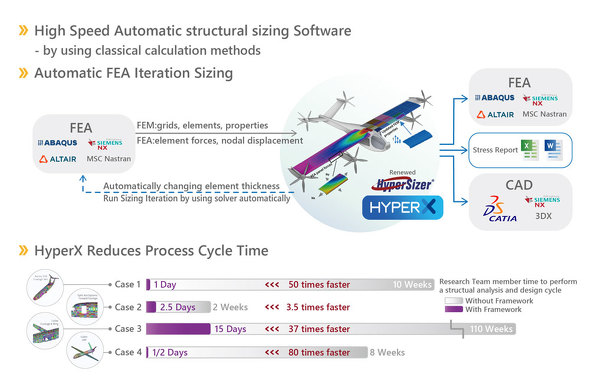

HyperX(旧:HyperSizer)は、NASAラングレー研究所が開発したソフトウェアプログラムを基に、Collier Aerospaceが開発した有限要素法(FEM)モデルを使用している。金属や複合材の強度計算に使われていた手法をソフトウェア化したもので、FEMをベースに、瞬時に強度計算や構造ストレスサイジングができる。また、構造設計で一般的に使われている解析、CADソフトウェアと互換性を備え、ユーザーが普段利用している設計環境で使用できる。

主な機能として、材料強度、座屈強度、変形量、ねじれ角、固有振動数、機械や接着継手の結合部強度など複数の項目を目的関数とし、ソフトウェアが部材寸法や複合材料の積層構成、繊維配向、補強材の間隔などを繰り返し自動計算することにより、最軽量構造を導き出せる。

航空機やロケットなどの構造強度解析や構造サイジングだけでなく、他の工業製品の設計要求においても、変形量やねじれ角などの要求を満たす最軽量寸法を設計できる。また、サイジング結果は、最適な製造方法の検討や製造時の制約を踏まえた設計などに活用可能だ。

関連記事

設計者CAEとは何なのか

設計者CAEとは何なのか

機械メーカーで3次元CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者から見た製造業やメカ設計の現場とは。今回は設計者CAEについて考える。 材力とFEMをシッカリ理解して、シッカリ解析!

材力とFEMをシッカリ理解して、シッカリ解析!

小難しい有限要素法を数式を使わずに解説する。まずは有限要素法の歴史を振り返り、解析の基本的な考え方を確認。 かつてCAEを軽く見ていた設計者がその必要性について説く

かつてCAEを軽く見ていた設計者がその必要性について説く

かつて2次元大好き信者だった筆者が“CAEの重要性”に気が付いた経緯を踏まえつつ、話題の「設計者CAE」の基本的な考え方について解説する連載。第1回は、CAEの基礎として、その役割やメリットを紹介するとともに、設計者CAEを実践することで得られる効果について取り上げる。 設計者さん、解析業務の他人任せはやめましょう

設計者さん、解析業務の他人任せはやめましょう

カタログにひかれて買うものの、いつの間にかホコリを被ってしまうCAE。そこに潜む本当の問題とは? CAEベンダのマーケティング担当者が本音を語る。 AIとCAE、ビッグデータの融合で匠の技は残せるのか――オムロンのチャレンジ

AIとCAE、ビッグデータの融合で匠の技は残せるのか――オムロンのチャレンジ

オムロンは1980年代からCAEの活用環境を整備してきた。さらに今、取り組もうとしているのが、ビッグデータおよびAI(人工知能)とCAEの融合だ。将来は実測とCAEを一致させることによる最適な設定などが自動で可能になるとする。さらに、この取り組みによって職人の技術を可視化して、後世に残していくことができるのではないかと考えているという。同社でCAE業務を推進するオムロン グローバルものづくり革新本部 生産技術革新センタ 要素技術部の岡田浩氏に話を聞いた。 クラウドCAEで静解析してみよう

クラウドCAEで静解析してみよう

今回は、クラウドベースの3D CAD「Fusion 360」を使って静解析してみました。記事執筆に使っているノートPCでも動かせます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?