しっかりと把握しておきたいODMに必要な費用:ODMを活用した製品化で失敗しないためには(11)(1/3 ページ)

社内に設計者がいないスタートアップや部品メーカーなどがオリジナル製品の製品化を目指す際、ODM(設計製造委託)を行うケースがみられる。だが、製造業の仕組みを理解していないと、ODMを活用した製品化はうまくいかない。連載「ODMを活用した製品化で失敗しないためには」では、ODMによる製品化のポイントを詳しく解説する。第11回のテーマは「ODMに必要な費用」だ。

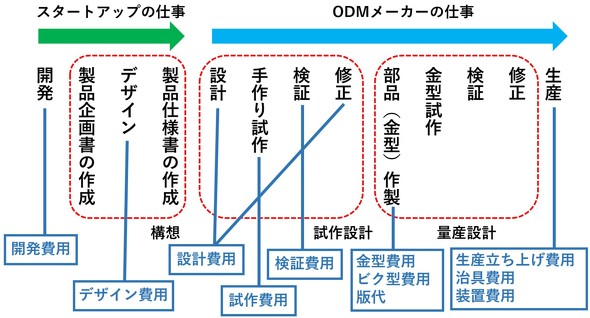

ODMは設計製造委託であるため、設計から生産までを委託する業務に費用が発生する。製品企画書および製品仕様書の作成はスタートアップ側が行うため、これらの作成費用は含まれない(詳細は連載第6回を参照のこと)。また「外装デザイン」も通常は含まれないが、ODMメーカーによっては委託可能な場合もある。

ODMメーカーに委託を決定する前には、これら費用の内訳を見積書に記載し、提出してもらう必要がある。確認すべき内容は以下の通りである。

- 費用が妥当であるか

- 依頼する業務内容が網羅されているか

(後から不足分を別途請求されないようにするため) - 依頼内容を超えた業務が記載されていないか

「1.費用が妥当であるか」については、ODMメーカー数社による相見積もりで判断してほしい。「2.依頼する業務内容が網羅されているか」と「3.依頼内容を超えた業務が記載されていないか」については、スタートアップが自ら判断するのは難しいため、専門家に相談することを推奨する。

図1に、設計から生産開始までに必要な費用を示す。

設計費用

設計費用とは、CADデータなどの設計データやプログラム、そして、部品の構成とその員数を示す部品表(BOM)を作成する費用である。機構部品と電気部品、ソフトウェア、梱包(こんぽう)材(カートン、緩衝材)、付属品(リモコンなど)それぞれに設計費用は発生する。

機構部品の場合、外装部品や内部部品の設計費用とは別に、レンズなど特別な光学設計が必要であれば、ODMメーカーは外注する場合があるため、別途設計費用が必要となる。電気部品に関しても、製品を動作させるための設計以外に、Bluetoothなどの特別な機能を実装する必要があれば、同様にその設計を外注する場合がある。ソフトウェアについても、製品を動作させる基本機能とは別に、AI(人工知能)などを活用した高度な機能が必要であれば外注となる。

また、取扱説明書の作成は作成費用といい、外注する場合がある。ODMを依頼する前に、外注による設計費用が発生するか否かを必ず確認すべきである。これらの設計費用は、個別に見積もってもらうことを推奨する。なぜなら、それぞれの設計内容が大きく変更になった場合、どの費用がどう変わるかが明確になるからだ。

設計費用と開発費用は別に考える

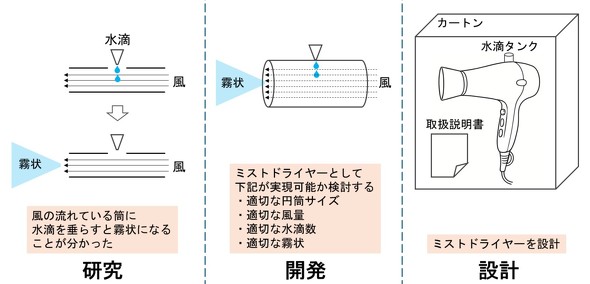

製品の設計と開発は別である。設計とは、既存の技術を組み合わせて設計し、ユーザーに届けるカートンに入った状態の製品を作ることである。これに対し、まだ「既成の技術」のレベルでないものを製品に盛り込めるレベルにまで引き上げる行為を開発という。

一般的なODMでは、開発は委託しない。その理由は「製品に盛り込めるレベルまで引き上げる」のに必要な作業工数が未知数だからだ。そのため、開発はスタートアップが自ら行うか、大学の研究室などと協業する場合が多い。

スタートアップが自ら開発する場合は、連載第5回で紹介した「連携型ODMメーカー」と協業するのがよい。連携型ODMメーカーを構成する部品メーカーと試行錯誤しながら、技術を「製品に盛り込めるレベルまで引き上げる」のである。

(※)本稿で記載しているODMメーカーとは、連載第5回で説明した「発展型ODMメーカー」のことである。

図2は、ミストの出るドライヤーを例に、開発と設計の区別を研究の段階から図解したものだ。

スタートアップにとって、製品に用いる予定の技術がまだ開発段階にあるか否かを判断することは難しい。ODMメーカーに開発を委託してしまい、開発費用を別途請求されることも珍しくない。技術が開発の段階にあるかどうかを見極めるには、専門家に相談するか、ODMメーカーに直接確認するのが望ましい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 3Dモデリングツールの積層造形を支援する機能アップデート

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 再使用型宇宙機の開発にクラウドネイティブなCAD/PDMプラットフォームを採用

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」