中小製造業にとって意味あるデジタル化とは? 難航したIoT化計画で見えたもの:これからの中小製造業DXの話をしよう(1)(1/2 ページ)

本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第1回は同プロジェクトのデジタル化の実証実験の概要と、結果について紹介します。

はじめに

現在、私は強い思いをもって中小企業支援に取り組んでいます。これは、幼少期の原体験によるものです。父が営んでいた小規模事業は、仕事と家庭が一体化した環境でした。家の中には仕事机が並び、時には小学生の私が電話に出て「いつもお世話になります」と応対することもありました。20代前半、父の会社で働く機会を得ましたが、知識や経験が足りず、役に立てなかったという苦い記憶が今でも心に残っています。この経験が「弱い立場にある中小企業を支えたい」という、現在の私の思いの原点になっています。

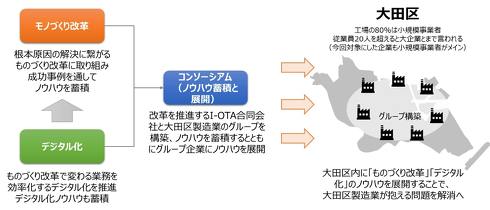

2016年、東京都大田区の中小製造業を支援するプロジェクトへの参加をへて、この思いは一層強くなりました。小規模製造業の置かれた現状は厳しく、得意先の要求や業界全体の低迷、資金や人材不足など、多くの課題が山積みでした。社長たちとの議論も一筋縄ではいきませんでした。それでも、時間をかけて腹を割って話し合い、一緒に模索しながら進めた結果、「モノづくり改革」「デジタル化推進」「コンソーシアム構築」といった大きな成果を実現できました。

今振り返ると、この取り組みを通じて、幼少期から抱いていた「中小企業を支援したい」という思いを少しだけ形にできた気がします。しかし、大田区の中小企業が本当の意味で変わるためには、これからが正念場です。

私自身はこの経験を基盤にして、今後は日本中の中小企業が持つ可能性を引き出して成長を支援したいと考えており、「イノベーション」や「デジタル化」をテーマに全国で講演活動を行っています。また、これまでの取り組みを『中小企業のまち大田区からはじまる ものづくり日本再興プロジェクト』(ダイヤモンド社)という1冊の本にまとめました。

こちらの本では私が目の当たりにした現場の苦しみや、そこから芽生えた挑戦の軌跡をつづっています。モノづくり大国日本の未来を考えるきっかけになればという思いから執筆した書籍です。ぜひ一度お手に取っていただければと思います。

大田区製造業が進めたIoT/デジタル化の実証実験

この連載では大田区での実証実験の成果を基に、中小製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を広く共有していきます。今回は、大田区における中小製造業支援プロジェクトの概要とその結果についてお伝えできればと思います。

同プロジェクトが始まったのは2016年です。複数の大田区中小製造業が中心となって、デジタル化推進プロジェクトが立ち上がりました。当初は、IoT(モノのインターネット)をキーワードにして大田区中小製造業の製造現場での生産性向上を実現する取り組みとして始まりました。それから9年たった今、各社は自走しはじめ、製造現場のデジタル化を推進しています。

ここまでくる間、製造現場ではさまざまなデジタルツールを実証しました。センサーを用いた稼働状況把握や、納品物にRFIDを装着し現品がどこにあるかを確認する試みもしました。この他、作業員の動きをトレースするツールや、中小製造業各社が連携して利用できるスケジュール管理システム、文書管理などさまざまなツールを試しました。

前置きが長くなりましたが、このコラムで解説していきたいのは以下の3つです。

- 地域全体を視野に入れた中小製造業のデジタル化の進め方

- 中小製造業が個別に取り組んできたデジタル化の事例

- 独自のアプローチで最適なデジタル化を進めている中小製造業の事例

すでにデジタル化に取り組んでいる、あるいは、これから取り組む予定の中小製造業のみなさまにとって、有用な情報になるかと思いますので、今後のデジタル化推進の参考にしていただければ幸いです。

IoT/デジタル化の実証実験概要と結果

さて、ここからは先述の大田区中小製造業を対象とした支援プロジェクトについてご紹介したいと思います。まずは、大田区で推進した取り組みの背景について説明しましょう。

高度経済成長期、大田区に9177社存在した工場は、水平分業体制で大手企業からの加工の依頼に対応できる体制を構築していました。しかし、2016年時点で工場数は4229社まで減少し、これによって既存の企業間ネットワークが崩れ始めてしまいます。

そこで解決策として、工場にIoTセンサーを導入し、ITで連携させることでネットワークを維持する取り組みを始めました。実証実験を重ねた結果、個社のデジタル化だけではなく、モノづくり改革や地域での連携方法の見直しの必要性が認識され、これらについてもデジタル化と並行で進める形になりました。こうした実証実験で獲得したノウハウを大田区中小製造業全体に広げ、地域のデジタル化を加速することを目標にしました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

コーナーリンク