機械設計の基礎はアナログに詰まっている 〜JIS製図法(その2)〜:若手エンジニアのための機械設計入門(2)(2/3 ページ)

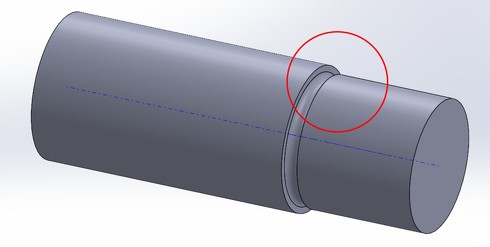

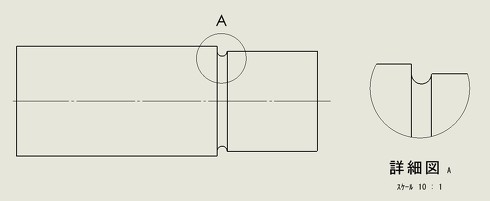

部分拡大図

「部分拡大図」とは、2D図面で詳細なサイズを示そうとしても図面上に表し切れない場合、その部分を拡大図として表現する手法です。拡大前の図形のうち部分拡大図にしたい箇所を細い実線で囲み、別の場所に拡大図(詳細図)として表します。

断面図

「断面図」とは文字通り、形状の断面を示す図となります。JISには「隠れた部分を分かりやすく示すために、断面図として図示してもよい」と記述されています。断面図といっても、その用途に応じてさまざまな断面図があります。断面図の種類とそのルールについては「JIS Z8114-1999 製図−製図用語」に記載されていますので、ぜひ一読することをオススメします。

10.2 断面図(※JIS B0001:2019より抜粋/編集)

10.2.1 一般事項

一般事項は、次による。

a)隠れた部分を分かりやすく示すために、断面図として図示してもよい。断面図の図形は、切断面を用いて対象物を仮に切断し、切断面の手前の部分を取り除き、10.1(※注1)に従って描く

※注1:10.1には「投影図の表し方」が記述されています。

b)切断したために理解を妨げるもの、または切断しても意味がないものは、長手方向に切断しない

- 例1:リブ(例えば歯車の)、アーム、歯車の歯

- 例2:軸、ピン、ボルト、ナット、座金、小ねじ、リベット、キー、玉(鋼球、セラミック球など)、ころ(円筒ころ、円すいころなど)

c)切断面の位置を指示する必要がある場合には、両端および切断方向の変わる部分を太くした細い一点鎖線を用いて指示する。投影方向を示す必要がある場合には、細い一点鎖線の両端に投影方向を示す矢印を描く。また、切断面を識別する必要がある場合には、矢印によって投影方向を示し、ラテン文字の大文字などの記号によって指示し、参照する断面の識別記号は矢印の端に記入する。断面の識別記号(例えば、A−A)は、断面図の直上または直下に示す

d)断面の切り口を示すために、ハッチングを施す場合には、切り口は次による。注記ISO 128-50(※注2)では、断面および/または切り口にはハッチングを施すと規定している

※注2:ISO 128-50は国際標準化機構規格(ISO)による規格で、Technical Drawingでは製図について書かれています。

全断面図

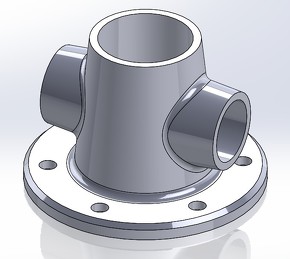

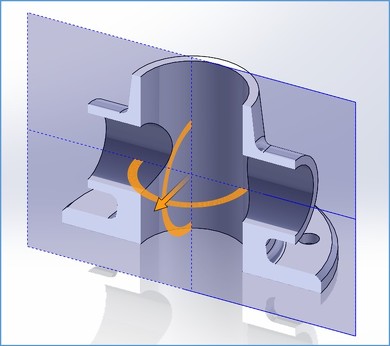

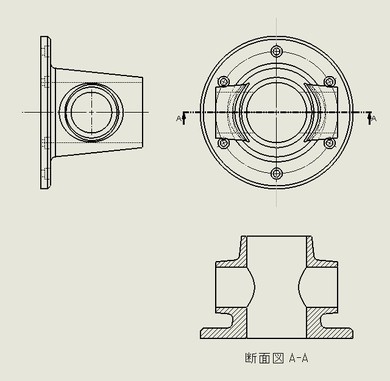

今回は、断面図のうちの1つ「全断面図」について例を示します。

3D CADでもモデルを断面で表示する頻度は少なくありません。3D CAD上で断面表示機能を使用すると、次のような表示が可能です。

図8の3Dモデルから2D図面を作成する場合、部品の中心を通り矢印で示されたA-A間を通る面で断面を切ることで、矢印の方向から見えるような断面図を作成できます(図9)。このような描き方を全断面図といい、隠線だけでは理解しにくい内部の形状を誰もが分かりやすく理解できます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?