機械設計の基礎はアナログに詰まっている 〜JIS製図法(その2)〜:若手エンジニアのための機械設計入門(2)(1/3 ページ)

3D CADが使えるからといって、必ずしも正しい設計ができるわけではない。正しく設計するには、アナログ的な知識が不可欠だ。連載「若手エンジニアのための機械設計入門」では入門者が押さえておくべき基礎知識を解説する。第2回では、前回に引き続き「JIS製図法」を取り上げる。

連載「若手エンジニアのための機械設計入門」では、機械設計を始めて間もない若手エンジニアの皆さんを対象に、機械設計で知っておくべき基礎知識や考え方などについて解説していきます。

今回は前回に引き続き、「JIS製図法」について取り上げます。

図形の表し方(1)

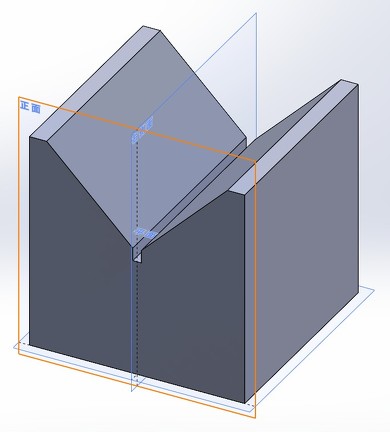

前回は、「正面(主投影図)とは何か?」について解説しました。

3D CADを用いて3Dパーツモデルや3Dアセンブリを描く際は、必ず“正面”について正しく定義しましょう。正面を決めれば、平面、右側面も定義できます。これにより、3D CAD上でのデフォルト表示の見え方が意味のあるものとなります。

図形の表し方は、3D CADであっても2D CADであっても“設計者の意図を伝える”重要な要素です。

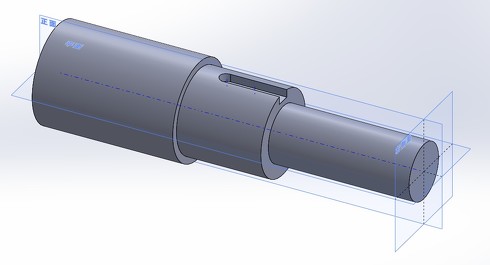

さらに、旋盤などで加工される部品を描く際にもルールがあります。このような「軸モノ」といわれる部品の場合、2D図面では“軸径の太い部分を左側”に、“軸径の細い方を右側”に表すのがよいとされています。

その理由は簡単で、軸モノを加工する旋盤の左側に材料を保持するチャックが、右側に加工するためのバイト(刃)があるからです。“加工の姿勢”を図面に反映することで、加工者にとって分かりやすい図面となります。

3D CADを用いて3Dモデルを描く際も同様に、正面の定義と加工の姿勢が表現されることが望ましいと考えます。これらを理解するには、部品がどのような工作機械によって加工されるかを知っておく必要があります。

図形の表し方(2)

若手エンジニアの皆さんの多くが現場で3D CADを使いこなしていると思いますが、そうであっても“2D図面の理解”が求められることがよくあります。また、自分で部品などを設計した際、サプライヤーに2D図面を渡さないと設計意図を伝えることができない場面にも出くわします。このようなシチュエーションが日常的に発生することから、近年3D CADベンダーは“3Dモデルを2D図面化する機能”の拡充にも力を入れています。

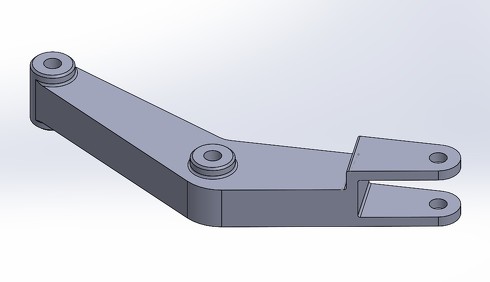

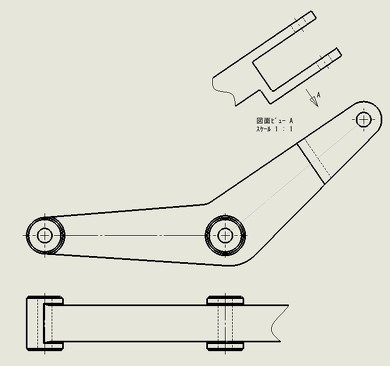

ここでは、3Dモデルを2D図面に変換する際によく使用される「その他の投影図」の示し方について、代表的なものを3つ紹介します。

部分投影図

「部分投影図」とは2D図面で形状の一部のみを投影する手法で、全体を投影しなくても理解できる表し方です。

図3のように、斜面部が長く、非斜面部(ねじ穴が2つある方)が短い部品の投影図を描く場合は斜面全てではなく、省略して4つのねじ穴部分のみを「補助投影図」として表すだけで、その形状を十分に理解できます(図4)。

このとき、設計者は意図的に「省略した」ことを示すために、不規則な実線=破断線を用います。ただし、JIS(日本産業規格)の規定では、明らかに省略できることが分かる場合は“破断線を省いてもよい”とされています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?